ラグジュアリーの再定義が進む中、ミラノやパリのブランドは世代交代を図り、新しいデザイナーを起用することで新陳代謝を進めようとしている。結果2026年春夏シーズンは、ミラノで4つ、パリで9つのメジャーブランドが新しいデザイナーで新たなチャプターをスタートすることになった。それぞれのブランドは、何を継承し、何を変え、何を新たに加えたのか?バックステージで聞いたデザイナーのインタビューと共に、「グッチ(GUCCI)」と「ボッテガ・ヴェネタ(BOTTEGA VENETA)」「ヴェルサーチェ(VERSACE)」、そして「ジル サンダー(JIL SANDER)」の26年春夏シーズンを振り返る。おおむね順調なスタートを切った印象だが、課題が見えたブランドもある。(この記事は「WWDJAPAN」2025年10月13日号からの抜粋です)

「グッチ」

DESIGNER/デムナ(Demna)

デムナらしさと性格を盛り込んだ37の肖像

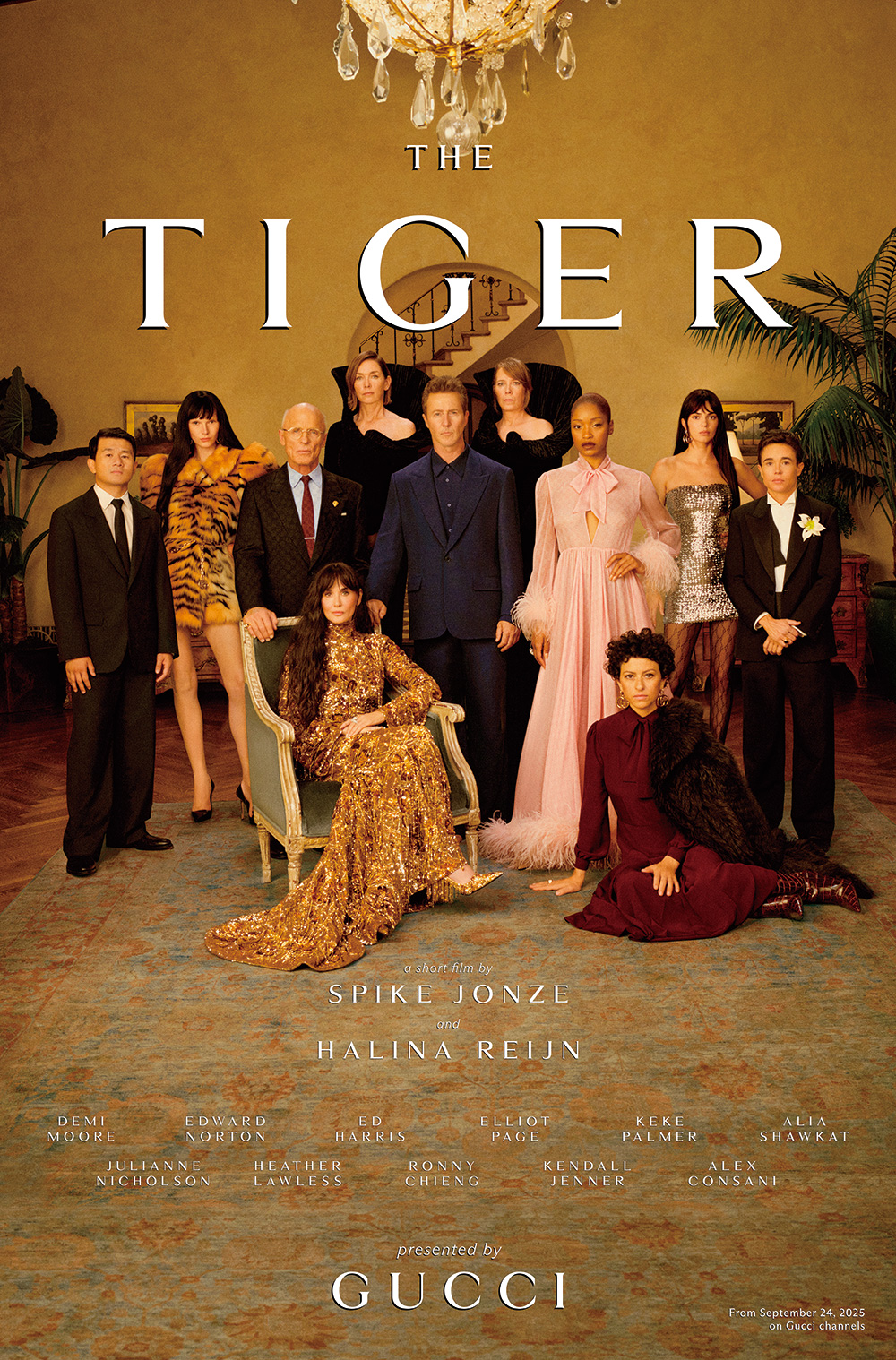

ランウエイデビューは来年2月だが、デムナはそれに先駆けて“ラ ファミリア(La Famiglia イタリア語で「家族」の意)”と題して写真家のキャサリン・オピー(Catherine Opie)が撮影した一連のポートレートを通して、「グッチらしさ」を再解釈した。37のキャラクターを生み出し、その個性と独自の美意識を浮かび上がらせることで、ブランドの多彩な側面を描く。「気取らない余裕と計算された無頓着さ」と解釈するイタリア流のエフォートレスなエレガンス「スプレッツァトゥーラ」のアイデアのもと、ブランドの伝統を受け継ぐ“グッチ バンブー 1947”や“ホースビット”ローファー、“フローラ”プリント、“GG”パターンなどを再解釈して随所に取り入れつつ、「バレンシアガ(BALENCIAGA)」で顕著だった“デムナ”らしさも盛り込む。ロング&リーンかオーバーサイズという真逆のプロポーションバランスなどは代表的。ミラノでは、俳優のデミ・ムーア(Demi Moore)らが今回のキャラクターを演じた映画「ザ・タイガー(THE TIGER)」をプレミア上映した。

INTERVIEW:

ミニマルな「グッチ」には、共感できる“何か”が必要だ

デムナ/「グッチ」アーティスティック・ディレクター

コレクションの構想段階からさまざまなキャラクターを想像し、架空の家族のそれぞれが大きな物語の断片を担うよう設計した。そこで「ラ・ファミリア」の物語は、短編映画で語るべきだと感じた。映画の登場人物や「ラ・ファミリア」のキャラクターは「グッチ」の群衆、未来の「グッチ」の顧客だ。顧客はそれぞれ、コレクションの中に共感できる“何か”を見つけられるだろう。「このシルエットが好き」とか「いや、私は嫌い」とか、そういう問題ではない。(「バレンシアガ」に比べると)ミニマルな「グッチ」においては、こうした(スタイル以上の共感につながる)アティチュードが必要だ。

「グッチ」はグローバルブランドだが、イタリアらしさも強調したい。そして何より自分の創造性、頭脳、直感に基づいて新しいビジョンを構築したい。「バレンシアガ」では創業者の圧倒的で恐ろしい影が常に付きまとい、その功績と比較し、自分たちのやっていることを正当化しようとしなければならなかった。その点、(プレタポルテの歴史が浅い「グッチ」では)クリエイティブを自由に謳歌できる。だから私は、今回のコレクションを赤いコート(こちらの記事の写真参照)で始めたかった。赤は「グッチ」を象徴する色。シグネチャーカラーであり、情熱の色だ。私は子どものころ、洋服屋で見かけた小さな赤いコートに一目惚れしたことがある。「女の子のコート」だなんて気にしなかったし、着る必要もなかった。ただ毎日眺めたいと思い、購入した。それが、私のファッションとの出合いだった。だが家族は私が寝ている間に返品して、「バルコニーから落とした」とうそをついたんだ。許せなかった。あの小さな赤いコートを奪われたことに、ずっとフラストレーションを感じていた。だからあのルックに付した名前は、「Incazzata(カッとなる)」。今回のコレクションがこの言葉で始まったことは、とても意味深く象徴的。象徴性は、あらゆる点において重要だ。

定期購読についてはこちらからご確認ください。

購⼊済みの⽅、有料会員(定期購読者)の⽅は、ログインしてください。