今回の特集では「若い才能を発掘し、高感度の『WWDJAPAN』読者に紹介したい」という思いから、6人のクリエイティブチームで特集テーマ“BEYOND BOUNDARIES”を表現するカバーイメージを制作してもらった。ここでは各自のバックグラウンドと表紙にかけた思いを紹介する。(この記事は「WWDJAPAN」2025年4月28日&5月5日合併号からの抜粋で、無料会員登録で最後まで読めます。会員でない方は下の「0円」のボタンを押してください)

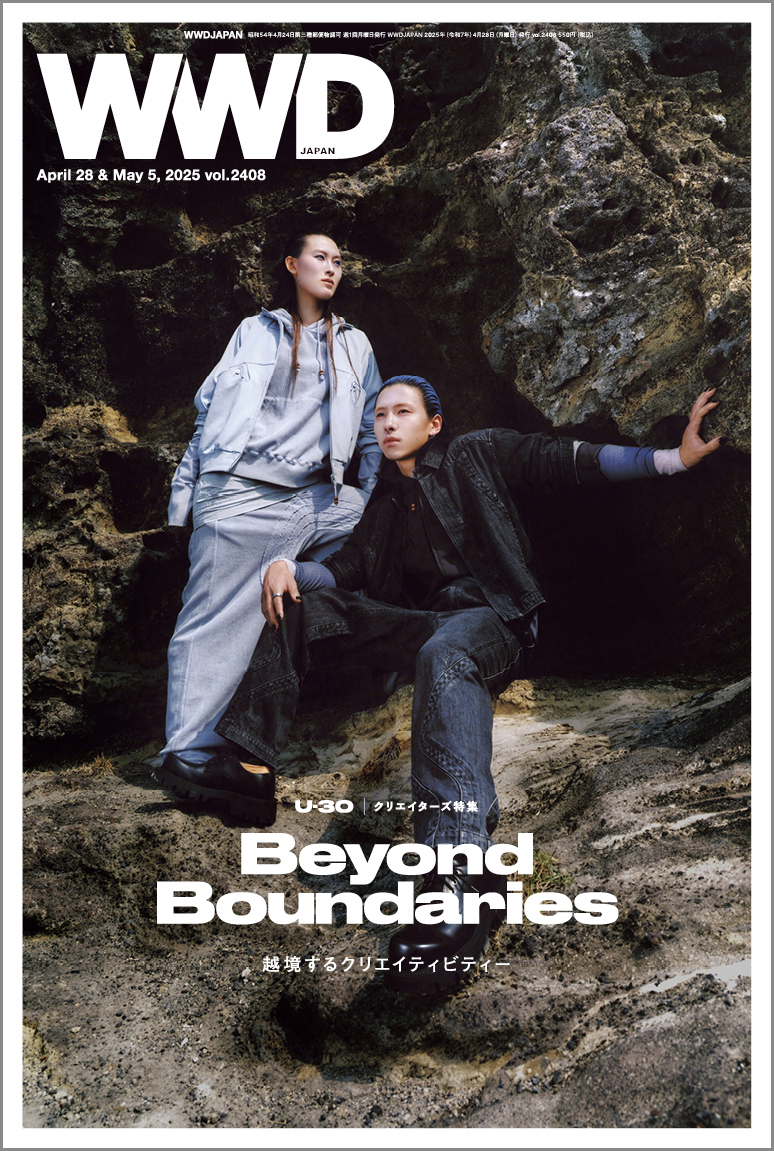

「WWDJAPAN」2025年4月28日&5月5日合併号 表紙

トン・ジャン/フォトグラファー

(27)

自分の良さが生きる国で磨く

リアルで幻想的なポートレート

中国出身の写真家トン・ジャン(Ton Zhang)は、理系の分野を専攻していた大学時代に、スマートフォンで何気なく撮った写真を先輩にほめられたのをきっかけに、デジタル一眼レフカメラを購入し、写真を撮り始めた。植田正治や上田義彦ら、日本の写真家が好きだったため、卒業後に日本に渡り、東京で専門学校に入学。写真を改めてイチから学んだ。その後、東京の会社で働きながら写真を続け、フィルムとデジタルのあわい、リアルと幻想のはざまを思わせる独特の質感を持つ写真スタイルを確立。2024年に専業のフォトグラファーとして仕事を始めた。トンが一貫して関心を向ける被写体は「人」。「どんな被写体でも、その人が内側に持つ良さや面白さを引き出し、イメージに映し出したい」と語る。母国での仕事も増えてきたが、拠点を東京に置くのは、日本の方が写真家としての自分の個性を理解してもらえていると感じるから。「周りには、被写体を選ぶ人や、コミッションワークをしない人もいる。でも私にとっては、広告もストリートスナップも自分が撮れば自分の作品。そこに区別はないし、どちらも楽しい」と明るく話す。今後について尋ねると「写真しかできないから」と笑いながら「展示も積極的にしていきたい」と語った。

表紙について一言

“Beyond Boundaries”というテーマに沿い、岩の荒々しさと、動きのあるポーズで、芽吹き始めた若い才能が何かをビヨンドする(乗り越える)イメージを作った。

定期購読についてはこちらからご確認ください。

購⼊済みの⽅、有料会員(定期購読者)の⽅は、ログインしてください。