2025年1月からWWDJAPAN.comでマンガ版「ザ・ゴールシリーズ 在庫管理の魔術」が連載中です。在庫過剰に陥ると、つい値下げセールに頼ってしまう――。しかし、本当にそれしか方法はないのか?利益を高め、最大化するための解決策を、アパレル在庫最適化コンサルで「ユニクロ対ZARA」「アパレル・サバイバル」(共に日本経済新聞出版)の著者である齊藤孝浩ディマンドワークス代表が、同マンガを読みながら、解説していきます。今回は、第2話を取り上げます。

在庫をどこにどれだけ置いておくかは永遠の課題

第2話の見どころは「店頭を起点に考える、物流効率と機会損失のジレンマ」です。店舗のバックヤードと中央倉庫の役割が大きなテーマとなっています。

マンガ「在庫管理の魔術」の第2話は コチラ 。

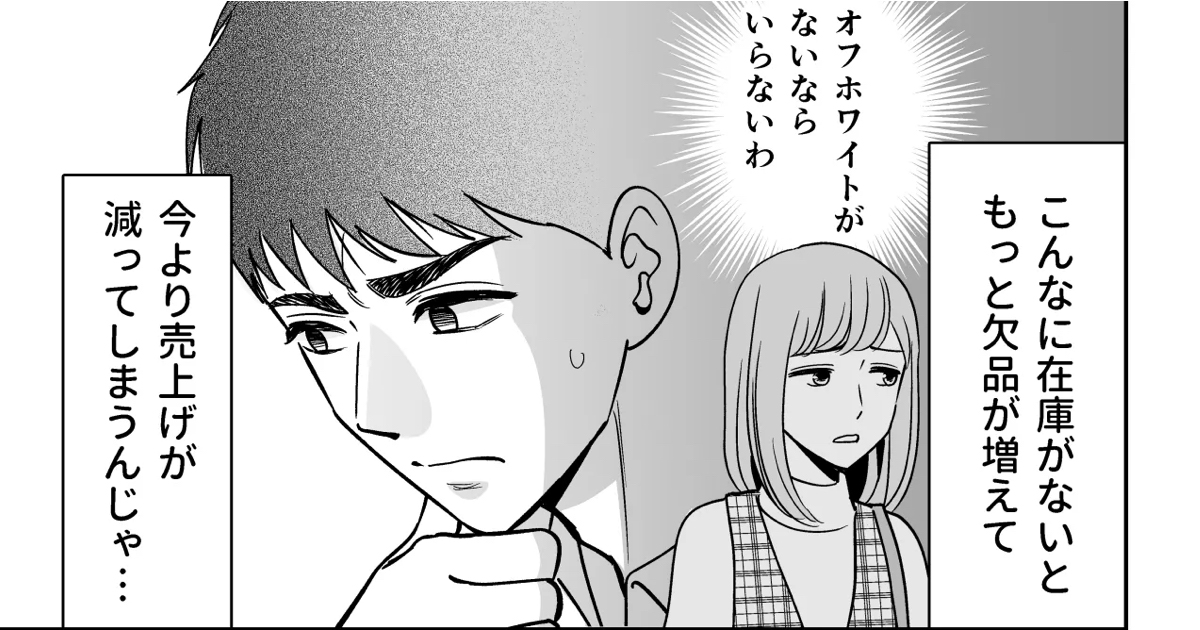

アパレル事業者にとって、在庫を店舗、倉庫のそれぞれにどれだけ置いておくかは永遠の課題です。多くの事業者は、売り逃しを防ぐために、できるだけ多くの在庫を店舗に置こうと考えています。中央倉庫に寝かせていては、1円の売上げにもつながらないからです。店舗側も特に売れ筋であれば、売り逃しをしたくないから、在庫をできるだけ抱え込んでおきたいと思いますよね。この物語の主人公・安堂徹も、最終ページで「こんなに在庫がないと、もっと欠品が増えて今より売上げが減ってしまうんじゃ……」と懸念しています。しかし、物語が進んでいくにつれて、実際には、そうではないことが明らかになっていきます。

5ページ目では、在庫を置くスペースが限られた環境に迫られて、安堂徹が中央倉庫のマネージャーに、商品をカートン単位ではなく単品で送ってもらうように依頼しています。このシーンから、店頭でのお客さまの実需と企業側の物流効率の都合のギャップを考えさせられます。

一般的なアパレル事業者は、中央倉庫から商品をカートン単位で店舗へ発送しています。それは物流コストを抑えるためです。しかし、お客さまはある商品の、このカラーのこのサイズという、いわゆる「単品」が欲しいのであって、商品をカートンごと購入するわけではありません。企業都合で物流効率だけを考え、少量すぎて、出荷単位にならないからと、出荷待ちになって、欲しい単品をすぐに出荷してもらえなければ、店頭で欠品が起こり、せっかくご来店いただいたお客さまをがっかりさせます。逆にカートン単位にするために、いつ売れるかわからない在庫もあわせて引き取ってしまうと、過剰在庫を抱えることになります。

このように、お客さまの期待と物流効率は相反する関係にあるのです。

最終的には中央倉庫のマネージャーの計らいで、店舗には20日分の在庫を置き、必要な商品を必要なだけ、単品で送ってもらう仕組みにしました。これは、店舗の在庫日数を20日分(約3週分)だけで回す決断をしたことを意味します。

在庫日数とは、保有している在庫が何日分の売り上げに相当するかを示す指標です。本部の人たちは在庫日数を議論していますが、店舗で働く人たちはあまり意識していません。実は、店舗のスタッフが在庫日数を意識すると、その店の利益は大きく増えるのです。

在庫日数=現在庫数÷平均販売数

もし、店舗で「現在は○日分の在庫しかないから、あと△日分欲しい」という会話ができるようになると、本部スタッフも店舗スタッフも在庫と売り上げや利益の関係をロジカルに考えられるようになるからです。それにもかかわらず、大半の事業者は店舗の人たちに、そんな在庫と売り上げの関係、つまり「商売で大切なこと」を考える機会を与えていないのが現実です。筆者が支援している事業者では、店舗でもこうしたことを考えるように、誰もができるように、わかりやすくアドバイスをしています。

店長や店舗を統括するエリアマネジャーとして働いてる読者の方であれば、自分の店が何日分の在庫を抱えているのかを調べてみると、新たな気づきが得られるでしょう。

計算式は、在庫日数=現在庫数÷平均販売数です。カラーサイズごとではなくても、まずは気になる商品を品番単位でも、シャツ・ブラウスやパンツなど品種単位でも構いません。

無駄な在庫を持たずに売り上げを増やせるようになるはずです。