ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は4月10日、2024年9月〜25年2月期決算説明会に登壇し、「“解説”より“解決”」をテーマに会社の方針説明を行った。業務変革や課題解決については常々、「能書きはいいから実践してください」と語ってきた柳井会長。業務変革も構想や計画だけでなく、現場に入り込んでオペレーションにどう落とし込み、実践・実現、仕組み化するのかを重視してきた。柳井会長による方針説明を全文レポートする。

また、近年は決算会見に後継候補の経営幹部が毎回登壇するようになっているが、今回は、柳井会長、岡﨑健取締役グループ上席執行役員CFOに加えて、若林隆広グループ上席執行役員ユニクログローバルCOO、丹原崇宏グループ執行役員CIO、寺師靖之グループ執行役員が登壇し、いつにも増しての大所帯。トランプ関税についての所感など、柳井会長をはじめとした経営陣の質疑応答を記事後半でまとめた。

中国大陸は個店経営へ変革

「業績は好調です。私たちが掲げるLifeWearに対する理解と支持が一段と強まり、グローバルな規模で着実に収益を上げられる体制が非常に強固になってきました。しかし、『世界最高のブランドになる』という私たちの目標からすれば、現状はまだまだ問題だらけです。一時の好業績に浮かれてはなりません。現実の問題を直視し、口先だけの説明でなく、自ら率先し、行動し、解決すること。“解説”よりも“解決”。この姿勢が最も大切だと考えております」

「課題に直面しているのが、中国大陸のユニクロ事業です。その本質的な原因は、本当の意味での、お客さまに必要とされる、地域に愛される店になっていないことにあります。中国の社員や経営者の素質は高く、チェーンストアの強みを生かし、ここまで事業拡大ができました。しかし現状は、本部の指示で全ての店舗が一律に動く傾向が強く、各地域のお客さまに合った品ぞろえや売り場作りができていません」

「この状況を打破し、再び高い成長を実現するには、各店舗が自らの頭で考え、商売を作る、個店経営への変革が不可欠です。今後、弊社が先頭に立ち、販売員、および、社員を教育し、全ての店舗、全ての社員が自らお客さまとしっかり向き合って、真にお客さまに求められる商品構成、売り場を実現する体制にします。かつて私たち日本の国内でもチェーンストアオペレーションの限界に直面し、それを個店経営の徹底で乗り越えた経験があります。中国大陸においても必ずこの問題を克服し、次のより高いステージに進むことができると確信しております」

「ジーユーらしさ」を早急に確立

「次にジーユーですが、本来ユニクロと同じくらいの成長の可能性があります。しかし、その本質的な課題は、確固たるブランドポジションが確立ができていないということです。お客さまにとってジーユーのブランド価値はどこにあるのか。“ジーユースタイル”をより明確にする必要があります。売上げ3000億円までは経営者のリーダーシップの下、成長してきました。次のステージである1兆円への挑戦の過程では、全てイチから作り直すような覚悟で世界に通用するジーユーブランドのあるべき姿を追求していく必要があります。そのために経営体制の強化を実行しました。問題は多くありますが、問題解決のプロセスを通じ、より大きく成長できる。そのように考えております」

「企業経営にとって最も致命的なことは、問題が存在するのにも関わらず、それを認識していない。もしくは問題をあえて見ないようにする。そのような姿勢にあります。問題を直視し、個別具体的に対策を立てて、即断即決で愚直にそれをやり続ける。最もお客さまのためになることは何かとの信念に従って行動すれば、必ず解決できる道筋があります。発生する問題を一つひとつ解決し、結果を次の行動に生かす。そうすれば今よりさらに高い次元に成長できます。これはまさにピンチでなくてチャンスです。そのような姿勢で失敗を恐れずに新たな挑戦を続けていきます」

真のグローバルブランドを目指す

「いま私たちファーストリテイリングは、真のグローバルブランドを目指す全く新しいステージに入りました。ここから先、過去のやり方の延長線上ではたどりつけません。まだ誰もやったことがない斬新な発想で、世界最高水準の商品やサービスを作り出すことが必要です。そのような観点から、私は今年の年度方針を“原点、挑戦、革新”としました。創業以来私たちが大切にし実践してきた顧客の要望に応え、顧客を創造する経営。ローコスト経営。基準の高さと実行の徹底。現場・現物・現実。独立自尊の商売人の精神。即断即決即実行。こうした原点を決して忘れることなく、改めて過去のやり方を大胆に見直し、原点に返ってイチから挑戦を始めます」

「先程お話ししたように、LifeWearの支持はグローバルに広がっています。欧州、北米だけでもアパレルの市場規模は約120兆円といわれています。私たちの市場シェアはその1%にも達していません。東南アジアやインドなどでも業績が好調です。未出店の都市が多数あることに加え、既存の地域も深堀りをすればさらに拡大できます。中国もいずれ経済状況は回復に向かうでしょう。世界各地で非常に大きな成長の余地があります。世界中のあらゆる人のための究極の普段着というLifeWearのコンセプトは他のどのブランドにもないユニークなものです。私たちは世界のマーケットで最高のポジションにいます」

「現状の課題を一つひとつ着実に解決していけば、さらに飛躍的な成長ができると確信しています。そのために必要なことは、グローバル経営・全員経営の徹底です。世界中の全ての社員、および、経営者が自分たちは今どこに向かっているのか正しく理解し、常にグローバルな視点で何が最善なのかを考える。行動する。その上で地域のお客さまの求める商品やサービスを作り出す。世界中でお客さまに提供していくということが必要です。常に全員が経営者であり、世界中で全ての社員が1つのチームとなって全社にとって最も良い方法で実行する。それがグローバルワン・全員経営の目指すものです」

「意味がある店」を作る

「先程ユニクロの中国大陸事業の話をしましたが、これから世界各地で個店経営をより徹底していきます。各地の店舗は私たちの商売をお客さまに伝える強力なメディアです。私たちは何者なのか?何を目指しているのか?ブランドが価値観を発信しつつ、それぞれの地域のライフスタイルに合った商品構成で全ての店舗を地域のお客さまから必要とされる店舗にしていきます。買って良かった、また来ようと思われる店。お客さまにとって意味がある店を作る。真にお客さまの役に立つ個店経営を実現し、お客さまが本当に愛されるブランドにしていきます」

「私たちの商売の究極の目的は、自らの商売を通じて社会を良くしていくことにあります。これが全ての出発点です。私たちの商売はお客さまの生活を便利で快適にしているか?私たちの仕事は社会をよくするために貢献してるか?それらが最も重要なことです。そのために全員が力を合わせ、目の前の問題を具体的に一つひとつ解決していく。解説よりも解決。ピンチはチャンスです。目標に挑むために必要な道具立てや時代の条件は全てそろっております。あとは果敢に挑戦し続けることです。皆さまの一層のご支援・ご指導をお願い申し上げます」

【以下、質疑応答】

「トランプ関税にも生産地分業で対策可能」

ーーファーストリテイリングの業務変革は明らかにうまくいっているようだが、その理由は?

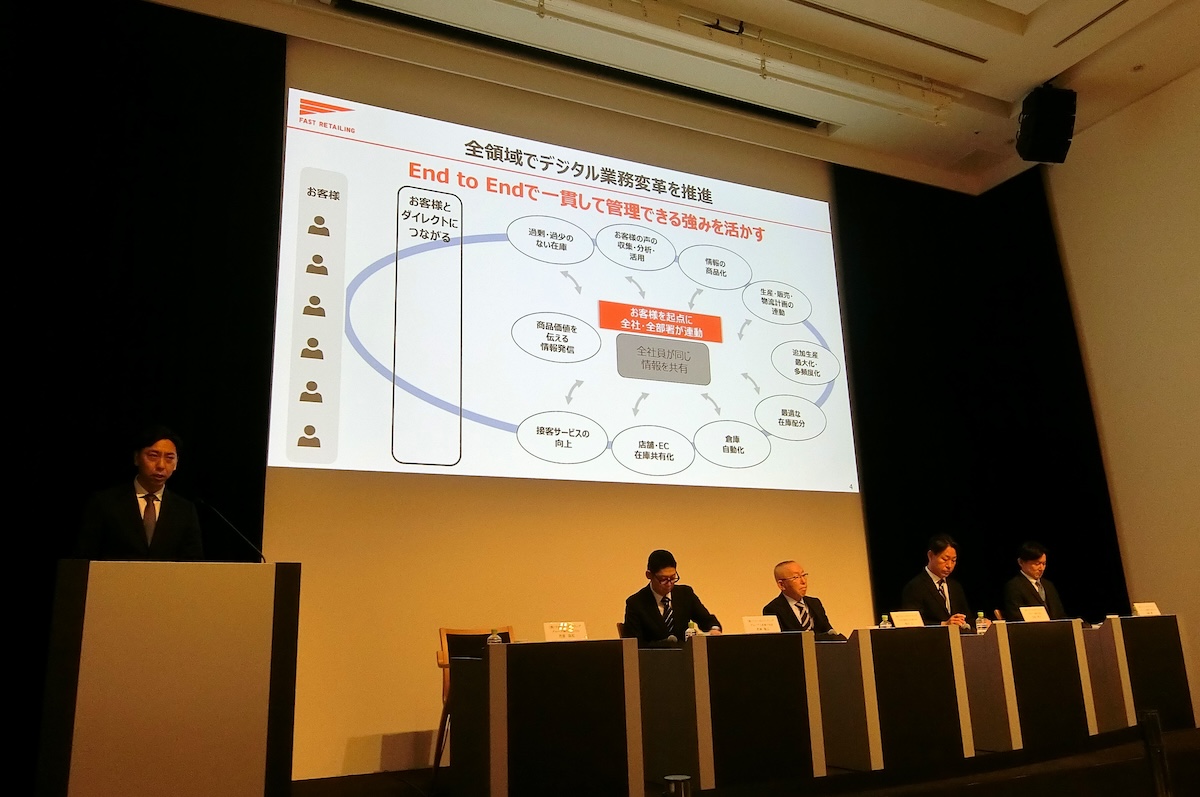

丹原崇宏グループ執行役員CIO(以下、丹原):われわれとしてはまだまだやらなきゃいけないことがあると思っていて、全てうまくいっているとは思っていません。その中でも業務変革を進めることができている一つのポイントとして私が考えるのは、やはり実行・徹底することが企業文化として強い。業務変革のために現場で一緒に仕事をしていく中で、考えて計画して終わるのではなく、実際にやってみて、失敗を重ねながらできるまでやり切ることを続けている。この実行の部分に非常に重きを置いている。だから、成功の秘訣というよりも、「できるまでやる」というスタンスでやっているのが一つのポイントだと思っています。

ーーまだ満足していないということだが、さらに業務改革を進めていく中で、どのあたりに伸びしろがあるのか。

丹原:今後を考えるうえで何かネックがあるわけではないですが、やはり海外に事業が拡大する中で、グローバルワン・全員経営で、すなわち、世界で一番いいやり方を実行していく必要がある。当然ながら海外においても一番いいやり方でないといけない。この観点でいくと、われわれ自身が日本だけでもなく、他の国、とくに成長している欧米などのこともきちんと理解したうえで、本当にいいやり方を作っていく。そのために、米国にGHQ(グローバルヘッドクオーター)を立ち上げたり、私自身も今欧州に赴任して、欧州から世界へというような挑戦をしています。

ーー今後とくに注目すべきKPIや、利益率の改善方法などについて補足してほしい。

岡﨑健取締役グループ上席執行役員CFO(以下、岡﨑):やはり在庫の効率のところ。結局SKU単位で経営するところがうまくいくと、当然在庫の回転率も良くなっていくと思います。それから、定期的に数値をお出ししていないのですが、人時生産性を向上させていくことに力を入れています。これは報酬を上げながらやっていますが、売り上げを成長させながら、人件費を抑制していくと、業績に直接好影響が出てくると思います。

ーー一番わかりやすい指標で営業利益率があるが、中長期で目指している20%は見えてきたのか?

岡﨑:20%は一つの目安で、とにかく着実に成長し続けていくということです。将来に向けて投資が先行する時もあれば、(投資が重ならず)営業利益率が高めになることもある。(15%、20%)この範囲内でやっていきたいと思っています。

ーー今一番ホットな話題である関税について教えてほしい。下期に営業利益で2~3%の影響が出ると試算している。価格は関税分を飲み込んで値上げはしない、という考え方をベースにしていると思う。トランプ関税の影響度を低く見積もっているのは、もう既に多くの商品が(米国に)入庫しているから問題ないということか。ユニクロの北米事業はかなり事業として上向いていて、テキサスなど新商圏の芽も出てきた。関税の問題もあって、今後いろいろな選択肢が考えられると思う。この局面だからこそ、まだマーケットシェアが低いからこそ取れる戦略を教えてほしい。

柳井正会長兼社長(以下、柳井):生産地の国際分業は完全に確立されています。アメリカが(良いところを)全部取るみたいなことはあり得ない。金融や情報産業はアメリカ中心なんですから、(アメリカは製造業から)そちらの産業のほうにシフトしたと考えないといけないと思いますし、われわれは生産調整もできるので(対策は取れる)。産地も「チャイナプラスワン」ではなく、「アジア、プラス、アジア内におけるチャイナ」に変わってきている。生産地はいくらでも変更できると思っています。もし分断されたとしても、関税に対してできることはやろうと思っていますが、今報道が出ているような税率に関しては、今の国際情勢から考えて無理がある。多分、こんなことは続かないと思います。

岡﨑:下期の試算は、4月2日に発表された税率がそのまま適応され、一切こちらがアクションを取らないとしたらどうなるのかという前提で行っています。おっしゃるように、今下期についてはすでに相当の在庫を(アメリカ国内に)持っているので、影響は限定的だと思っていいます。ただその後税率がどうなるかは毎日状況が変わっおり、今の時点で断定的なことは申し上げられない。あくまで仮定の数値で、どちらかというと保守的に見たものです。来年度以降は柳井の言う通り、適切にできることがたくさんあると思っているので、どうなっても対応していきます。

ーーまだ北米ではマーケットシェアが低く、伸びる余地がある中で、今のポジショニングや価格政策は、他社状況やコストを見ながら上げていくのか。関税分を、ある程度御社として吸収していく考えはあるのか。

柳井:適正ということが一番大事です。われわれのポジションに応じてプライスを付けていく。お客さまがわれわれの商品に対してこれが適正だと思うプライシングをしていく。客観的に見て、われわれのブランドが浸透していくようなプライシングにしていく。やはり今の世の中は、いい会社、いいブランド、あるいはいい販売員からいい商品を買いたいと思っているので、いい商品を確実に在庫しているということが必要だと思う。そうした状況をシステムを通じて実現していく。エンド・トゥ・エンドでやる。それが業務改革だと思っていますし、そういった会社になる。その基本はやはり人材なので、人材に投資をする、そういうことなんじゃないかなと思います。

ーー「ジーユー」は可能性が非常に大きいと思っている。どうしたら潜在力を発揮できるようになるのか、若林さん、丹原さん、寺師さん、それぞれの分野から話が聞きたい。

若林隆広グループ上席執行役員ユニクログローバルCOO(以下、若林):私はユニクロ担当なのでジーユーはライバルですが、ある意味非常にポテンシャルが高く、うまくやると脅威を感じるぐらいチャンスがあると思います。商売とか経営というものは、会社が変わっても普遍的で通用する価値観や考え方がある。それがファーストリテイリングのモットーですので、自分の視点で言えることを申し上げると、お客さまの期待にどう応えてていくのかを突き詰め、お客さまが出発点であり最終到達点であるというふうにすること。個店経営、SKU経営、あるいは、グローバルワン・全員経営、小売業の最も重要な人材・ピープルズビジネス、小さいこと・基本的なことを大事にするスモールビジネス。こういったことをユニクロ以上に、あるいはユニクロと同等の水準で磨き上げていけば、ジーユーは大きなライバルになってくるのではないかと思います。

丹原:デジタル変革の立場からお答えすると、ジーユーは成長のポテンシャルは非常に大きい。この前提は基本的に変わっていないです。核となるのは、やはりグローバルワン・全員経営というところですね。ユニクロの中でうまくやってきた部分、本当にいいことは当然ジーユーでも通用する。その本質的な部分は変わらないので、どれだけジーユーらしさというものを磨きつつ、グローバルワン・全員経営という本質の部分を同時に磨いていけるか。それができれば、ジーユーは今よりももっとよくなってくると思います。

寺師靖之グループ執行役員(以下、寺師):(自分の専門分野の)人材という意味だけでなく、本音の話をすると、ジーユーの存在意義みたいなことを確立しなければならないと思っています。お客さまから見て、ジーユーとは何なのか、ジーユーでは何が手に入るのかをしっかり分かるようにしなければいけないですし、そのためには商品、マーケティングなど全てがつながっていないといけない。人材に関して言うと、もっと経営者と社員が一緒に働いて教育していかなければならないと思います。今でもいい社員が多いですが、より成長できる余地はあると思うので、それをジーユーの経営者と一緒に進めていきたいと思います。

ーー厳しい状況にある中国について。下期から来期にかけて改善させていきたいという言葉もあったが、それをもっと早められる可能性はないのか。逆に改善が遅れてしまうリスクがあるのではないか。ユニクロのグローバルCOOである若林さんから見て、中国はもっとこうす流べき、という視点があれば教えてほしい。

若林:僕がユニクロに入社してから30年ぐらいたちますが、思い起こしてみるとずっと市況は良くなかったと思うんですね。その中でも成長する企業と成長できない企業があるということだと思いますので、常にピンチはチャンスなんだと思います。中国では日本以上に気候や客層、客数、店舗の置かれた環境が違う。そういう中で重要になるのは、やはり顧客を創造すること。出発点をお客さまに置いて、個店ごとに商品の品ぞろえ、売り場、在庫、お客さまとのコミュニケーションをしっかり行い、個店レベルでSKU管理を丁寧に行っていくことが何よりも重要と思います。今ユニクロ日本の業績がやや改善して上向いているということは、こういう基本的なことを再度徹底したから。グローバルワン・全員経営、SKU経営を突き詰めてやっていくということじゃないかと思います。これ、スポーツと一緒なので、それを最後はやり切るチーム・個人が集まって、正しい思いで努力すれば、中国も必ずまた大きく成長できるんではないかと思っています。

ーー中国のリスクについてはどう考えるか。

若林:リスクは常にある。目指す水準があり、現状とのギャップに立ち向かっていくチームと社員がいれば、リスクも乗り越えていけるのではないかと思っています。中国は店舗によって本当に置かれている環境が全く違います。われわれの個店経営やSKU経営、グローバルワン・全員経営を日本のマーケット以上に突き詰めていくことで、より得られる効果は大きいマーケットだと思っているので、そこにチャンスがあると思っています。

ーー欧州事業については、どういうところにポテンシャルを感じているのか。また、欧州の出店が計画値に少し足りていないが、これはずれ込んだだけなのか、来期以降に向けて変わる点があるのか。

岡﨑:いま欧州の店舗では、既存のお客さまがリピーター化して、評判が評判を呼び、新規のお客さまが流入している。こういう良いサイクルが起きています。ヨーロッパ全体でブランド認知が上がってきたことで、出店をすると早い段階で顧客ができ、客層の拡大が起きています。まさに顧客の創造ということだと思うのですが、これを続けていくことが大事で、われわれがしっかり商売をしていけば、そこにはすごく大きな需要がある。したがって出店も積極的に行っていきますが、出店が計画値に足りていないのは単純に期ずれの問題です。数を追うのではなく、質の高い出店を着実に進めていくことが大切だと考えています。

ーー以前は欧州では特に若年のお客さまが流入しているという話だったが、そこの傾向は変わっているのか。さらに広がっているということもあるのか。

岡﨑:若年層が新規に流入する構造は今も続いています。ただ、年齢を問わず、Made For Allなブランドとして伸ばせてきているので、特定の顧客層だけ、ということはないです。

ーー先ほど柳井会長からトランプ関税については「持続しないだろう」という主旨の話があった。貿易戦争による、世界的な景気の後退や、消費の減退などのリスクは大きくないと見ているのか。あるいはこのトランプ関税による貿易戦争というピンチが、チャンスになりえるということなのか。

柳井:いや、合理的に冷静に考えれば、ああいった関税をかけることは、歴史から見ても将来を考えてもありえない。技術が進歩し、スマートフォンがある時代で、誰でも(情報が取れるし)どこにでも行ける。発展途上国が本当に発展している。今はそういう時代ですよ。(トランプ関税は)アメリカが孤立する状況になる。そういうことは合理的に考えたらありえないというふうに思います。

ーーつまり続かないと。いずれは関税は撤廃されていくと。

柳井:いや、撤廃するかどうかは知りませんけどね。冷静に合理的に考えて、ああいうものは通用しないと思います。

ーー昨年の8月期に売上高が3兆円超えて、柳井会長はここから5兆円、10兆円へと拡大していくと話していた。上期の数字を見ると着実に進んでいると思うが、トランプ関税は5兆円、10兆円に向けたタイムスケジュールにどんな影響を与えるか。あるいは遅れることなく達成できるのであればその根拠は。

柳井:いや、将来のことは分からないですから何とも言えないですけど。でもね、今みたいな関税合戦みたいなことを続けていくと大国はいいかもしれないですよ。その周辺の国や発展途上国にとって大災害ですよね。で、そういうことは世界の世論として続かないと思いますし、あらゆるビジネス、生活にとって、やっぱりお客さまがすべてですよね。そういったひどいことは続かないと思いますし、たとえ続いたとしても、経営者はそういうことが起きないような世界を目指すことが必要なんじゃないかなと思いますけど。

ーーではこの5兆円、10兆円という成長の目標の達成のタイミングが変わったりすることはないと?

柳井:いや、先のことはわかりません。でもピンチこそがチャンスですから。だから、そういうこと(トランプ関税)を前提にしながらも、やっぱり5兆円とか10兆円は確実に行けると思います。

ーー会見では若林さんと丹原さんに業務システムの改革について説明いただいたが、国内だけではなくて世界でどのように反映されていくのか。

若林:実践により得た知識、実践知がデジタル化も含めて世界各国で再現されて、グローバルで同一の水準で業務が行われるようにすることが重要ですので、基本的には世界同時展開ですね。ただやはり物事を何か成し遂げようと思った時に判断や実行をするのはチームや個人であり、もちろんそこには差がある。海外部門に関してはより高い精度が求められるのも事実です。ただ、商品の情報を含めて、今は全ての情報がグローバルで一元化されています。全事業国のお客さまの声が可視化されており、各事業の社員もGHQの本部側の人間も常にリアルタイムで確認できます。そういう環境を、チームや個人が意思決定していくために整えています。

丹原:日本だから、アメリカだからではなく、グローバルワンとして、世界で一番いいやり方でわれわれはやっています。再現性も含め仕組み化するまでをグローバルで実施するという考え方です。世界の現場で試しながら形にしていったものは、仕組みとしてどこでも回るものになる。これが日本でも回るし、アメリカでも回る。こういう形で最終的にグローバルワンの形になるというやり方をしている。

ーー25年8月期下期の事業利益でトランプ関税の影響が2~3%見込むという話があったが、アメリカの消費減退リスクは踏まえているのか。それを踏まえて、たとえば供給網の見直しや出店計画の再検討などに入っているのか。

岡﨑:関税が上がったことを仮定した際の理論値で出しており、それに対して消費傾向がどうなるまでは考えていない数字だ。トランプ関税を受けての対応については、非常に今流動的なので、あらゆる手を尽くして対応していくということに尽きるので、何か特定的なことを今断定して申し上げることはできないです。何が来ても対応できるように準備はしているというふうに理解していただきたい。

ーー柳井会長が生産地の変更や分業に言及されていたが、今回のトランプ関税のように、税率は違うが各国に一律に関税がかけられる状況に果たして対応できるのかを教えてほしい。

柳井:生産地ですが、それぞれの生産者がかなり大きな規模になって、グローバル化しなければならないという状況に今あります。一例ですが、中国の生産者は今までベトナムやカンボジアなどで主に作ってきましたが、今は、インドネシアやバングラデシュにも工場を広げ、将来的にはインドにも行くし、アフリカのモロッコやエジプトでも作り始めると思っています。ですから、国別に関税をかけたとしても、実際、経済や金融、情報には国境がないので、それは無理だというふうに思います。

ーー自由貿易を支持し、包括的なサプライチェーンを構築してきたが、今後トランプ関税により、御社を含む多くの企業がリスクにさらされている。これに関してはどう感じているか。

柳井:関税に関しては(アメリカがどう考えようと)自由なんですけど、やはり自国だけ優先する、そういう関税のあり方はグローバルで考えてあり得ないと思います。それをすることで、かえって自国にとってまずいことになるんじゃないかなとも思います。