林陸也デザイナーが手掛ける「シュガーヒル(SUGARHILL)」は温故知新を猛スピードで繰り返し、今年10周年を迎える。2016年にわずか20歳でデビューした同氏は東京都と日本ファッション・ウィーク推進機構(JFWO)が実施する「東京ファッションアワード」を22年に受賞し、若手ながらも全国の産地と向き合いながら愚直にモノ作りを続けてきた。卸先は国内外合わせて約40件で、毎年10〜15%ずつ着実に売り上げを伸ばしているという。

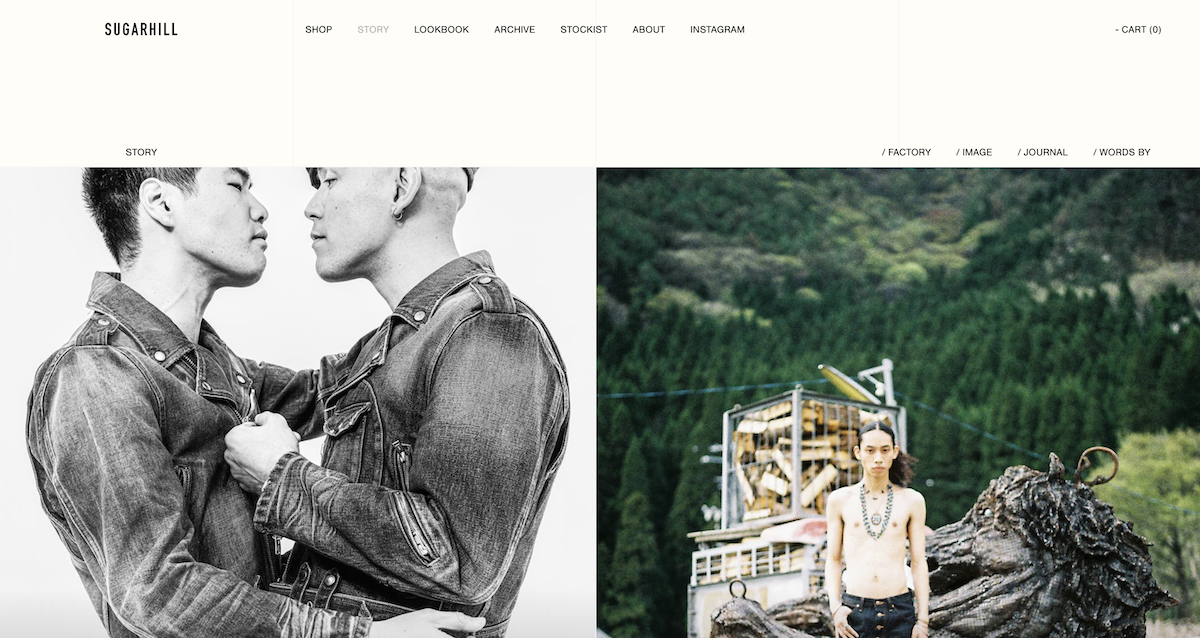

このほどランウエイショー形式で発表した26年春夏コレクションも、これまでに蓄積した技術や表現の集大成のようでありながら、今後もデザイナーとしての引き出しをさらに増やしていこうとする進取の精神を感じさせる40ルックだった。デニムやレザーを基調にした無骨なアイテムや、服作りの先人の歴史に敬意を表するようなワークウエアやミリタリーウエアをアレンジしたアイテムなど、いわゆる“男らしい”「シュガーヒル」の持ち味が通底する。

日本人らしい表現のメルティングポット

アメリカに実在する「シュガーヒル」という地名をそのまま屋号にした背景にもあるように、ロカビリーやヒッピーといったアメリカ由来のカルチャーがにじむスタイルを提案する一方で、いいものは自由にスタイルとして取り入れる日本的な編集力をのぞかせる。エスニック柄のテープリボンをストライプに配したパジャマ風パンツや、レースアップの編み上げがかわいらしいオンブレチェックシャツ、大きく胸元が抉れて肌見せするVネックのブラウスや、細かなスパンコールがきらめくシアーなプルオーバーなど、さながら“表現のメルティングポット(るつぼ)”だ。林デザイナーは「世間からの評価に対して、僕らはもうそこにとどまっていないと伝えたくて」と反骨精神を見せる。

アメリカの風味を効かせながらも、きちんと日本発のブランドとして仕上がっているのは、職人的な凝り性を発揮したデザインが一因にあるだろう。怒涛のパンチング加工がぼろのような風合いを出すトレンチコートや、錆びて経年変化した金属製のボタンを大量にあしらったジャケット、股上から膝下までほころびたりアタリがついたりつぎはぎしたりで表情に変化をつけたジーンズ——。ざっくりと体を包み込むシルエットやフィット&フレアなシェイプ、体を大きすぎずも小さすぎずも見せない自然なアウトラインの取り方など、自在な切り替えもモダンなムードを後押しする。

“消費されないブランド”を目指して

林デザイナーが大切にしてきたのは、変化の激しいファッション業界で「半年やそこらで消費されてしまわないクリエイション」だという。SNSなどで情報が氾濫する昨今、読書したり旅をしたりしながら、体験や学びを自ら選び取りに行くことを心掛けている。「今季の40ルック全てにも僕のルーツが染み込んでいて、それをランウエイで伝えたかった」。不定期にしかショーを開催せず、メディアに無闇に露出しないのも、ブランドを短命化させないための戦略だ。

ブランドの公式サイトで24年8月から投稿するジャーナルからも、一過性のトレンドでコレクションを終わらせない林デザイナーの気概が読み取れる。協業先の産地や技術、手入れ方法を紹介し、知人が何年も穿き込んだ「シュガーヒル」のジーンズの写真を掲載する。「日常の動作やクセが経年変化として表出するくらい、着る人の生活になじむものを作りたい。僕らの洋服は新品よりも半年後の方がかっこいいはず」。

ブランドを10年続けることは決して容易ではない。しかも、林デザイナーは今年でようやく30歳になる年齢であることを踏まえると、(本人はそんなそぶりを微塵も見せないほど気さくな人柄だが)若手としてこれまで経験してきた苦労は計り知れない。「ファッションを好きでい続けるために、仲間たちと楽しんでやりたいことをやろうと心掛けている。作る苦しみが作る喜びを超えてしまわないように」。等身大で、堅実に、それでいてパンクなマインドを持ち合わせる「シュガーヒル」は、さらなる10年目に向けて進化を加速させていくのだろう。