2025年春夏コレクションサーキットが開幕しました。イタリア・フィレンツェからミラノ、パリまで続くメンズからスタートです。「WWDJAPAN」は現地で連日ほぼ丸一日取材をし、コレクションの情報はもちろん、現場のリアルな空気感をお伝えします。担当は、大塚千践「WWDJAPAN」副編集長とパリ在住のライター井上エリ、そして藪野淳・欧州通信員の“浪速トリオ”。愛をもって、さまざまなブランドをレビューします。

(この記事は無料会員登録で最後まで読めます。会員でない方は下の「0円」のボタンを押してください)

11:00 「サカイ」

最終日は、「サカイ(SACAI)」のショーでスタートです。阿部千登勢デザイナーは国際的なアーティストや音楽関係者とも関係が深いため、ショー会場にはセレブリティーが多く駆けつけます。公式スケジュールの朝一のショーが遅れると、その後に続く全てのブランドに影響し、ショー開始時間が大きく乱れます。パリ・メンズ2日目「プロトタイプス(PROTOTYPES)」の、遅刻王イェ(Ye)到着待ちでの84分遅れがトラウマとなり、「サカイ」でもショーの待ち時間はヒヤヒヤしていました。パリはオリンピック開催間近とあって、通行止めと大渋滞により、ただでさえ移動が大変です。最終日の疲れ切った体にムチ打って、他会場まで全力疾走する気力も体力もほとんどありません。「セレブさん、どうか遅れずに来てください」という願いが通じたのか、ファレル・ウィリアムス(Pharrell Williams)やセリーナ・ウィリアムズ(Serena Williams)といった大物ゲストは遅れることなく着席。おかげで、パリコレでは許容範囲の30分遅れで開幕し、ショーを落ち着いて鑑賞できました。

今シーズンの阿部デザイナーは、伝説の俳優ジェームズ・ディーン(James Dean)の冒険心と自由な精神を「サカイ」に取り入れ、いつもよりもシンプルで鋭い、スピード感溢れるスタイルを構築しました。「リーバイス(LEVI'S)」をはじめとした一連のコラボアイテムには、得意とするハイブリッドの手法で凡庸性と機能性、デザイン性を融合。「アレも着たいし、コレもいいな」と、半分お買い物気分になってしまうのを抑えて、真面目にコレクションをリポートしているので、詳細はそちらをご覧ください。

12:30 「ベッドフォード」

次の「ベッドフォード(BED J.W. FORD)」は、パリメンズ公式のプレゼンテーション枠では3度目のチャレンジです。結果的に今シーズンも集客面の課題はクリアならず、残念ながら空席が目立ちました。ただ、コレクションが良くなかったわけではないのが、海外ファッション・ウイークの難しいところ。最終日の早い時間帯はただでさえ鬼門なのに、昨夜の「ドリス ヴァン ノッテン(DRIES VAN NOTEN)」の大団円でひと段落した関係者は多数な状況です。海外でタッグを組むPRをはじめ、開催場所やタイミング、プレゼンテーション枠でショー実施など、それぞれのバランスの大切さを改めて感じました。でも山岸慎平デザイナーや「ベッドフォード」チームは、逆境を何度も乗り越えてきた日本随一のタフな集団。これぐらいでは決してくじけないでしょう。最近のコレクションも、ブランドの新たな“型”を見い出しつつあり、今回もそのスタイルに元来の強みと新しいチャレンジをバランスよく投入していました。

山岸デザイナーは今シーズン、“働く人”を想像しました。戦闘服である仕事着をまとって出掛け、夢中で働き、疲労感と共に帰路につく頃には家族や友人、恋人に思いをはせる――そんなときは、戦闘服にも“隙”が生まれます。その愛に溢れた“隙”をデザインできるのが、今の「ベッドフォード」の強さ。マウリシオ・ナルディ(Mauricio Nardi)によるスタイリングが、そのムードをさらに引き立てます。ファーストルックは、オーバーサイズのブルゾンにマイクロショーツを合わたバランスの対比で、インナーのニットに複数付く小さなベルがセンシュアルな雰囲気を中和します。トレンチコートやスーツ、オールインワンなどユニホーム由来のウエアを、柔らかい生地とソフトなカラーリングで仕立てます。男性らしい直線的なカッティングや重厚感をあえて残すことで、親しみやすい色気を提案。ニットを縁どる小さなベルやラメソックスの無邪気さから、現在の山岸デザイナーの優しいニュアンスを感じさせました。パリメンズ最終日という疲労感でさえ心地よく感じるような、リラックスしたムードのショーでした。スタイル作りに秀でている印象ですが、アイテム単品のクオリティーも高いので、もっとたくさんの人に見てほしい。

16:00 「ダブレット」

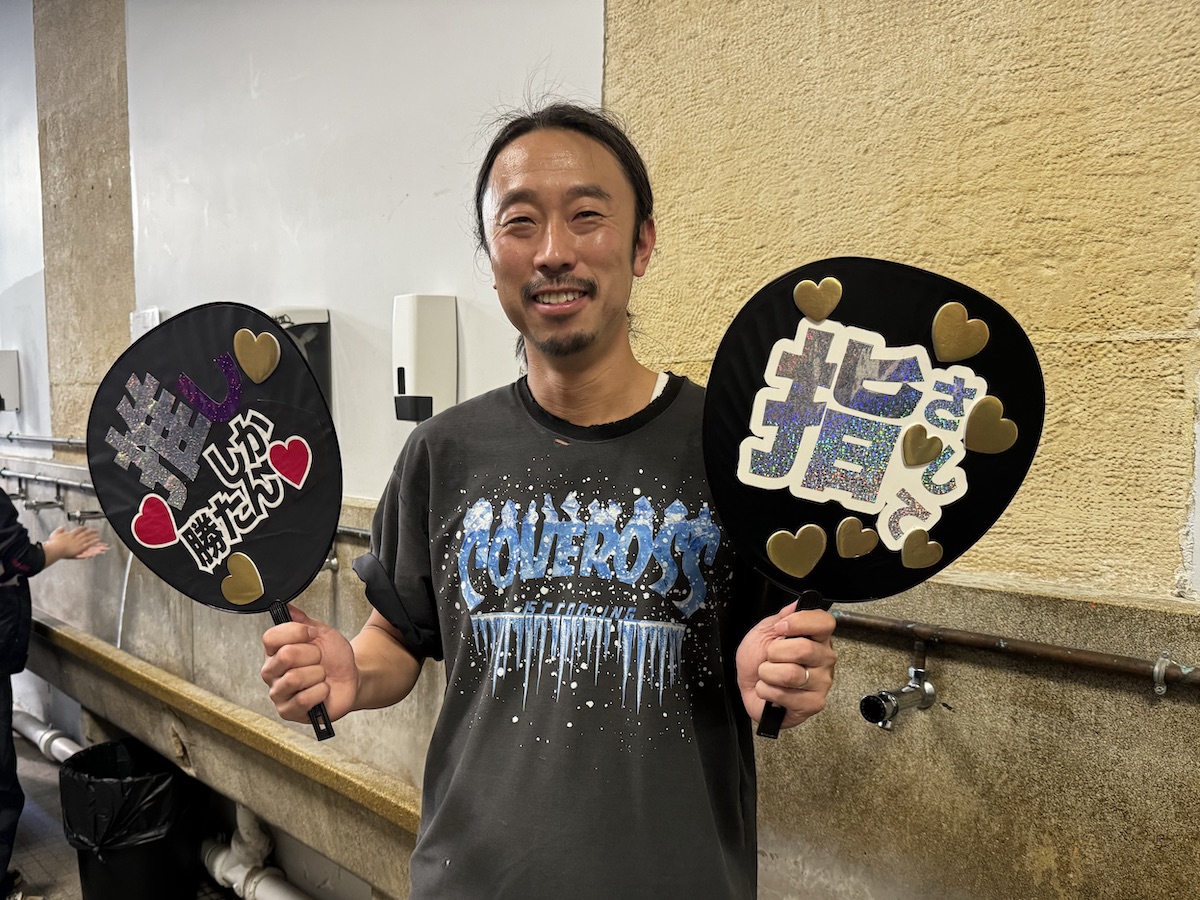

「ベッドフォード」でリラックスした後は、平成最後の爆笑王「ダブレット(DOUBLET)」の時間です。会場に到着すると、ニヤニヤしたスタッフからうちわを渡されました。うちわには「ウインクして」の文字とハートマークが付いています。そう、今シーズンのテーマ“アイドル”に合わせて青山学院大学のファッションサークルメンバーが作った応援うちわだったのです。今季唯一のオールスタンディングのショーだったので、会場に助っ人で来ていた若手PRに「ここが一番見やすいっすから」とベストポジションに案内してもらい、顔面に直射どころか激射日光を浴びて、ややフラフラした状態でショーを待ちます。視線を前に向けると、向かいのゲストのうちわは「指さして」「なげちゅうして」の文字。何だかちょっと元気が出てきました。

ショーがスタートすると、そんな激射日光にさらされたわれわれにエールを送るかのような、長ランの応援団長ルックが登場します。レザーパンツやジーンズでカジュアル提案してはいるものの、アイウエア 「ブラン(BLANC)」との細身のサングラスによって湘南爆走族参上。でも足元は「キッズ ラブ ゲイト(KIDS LOVE GAITE)」との喜劇王チャップリンのような巨大靴で、手にはポンポン風のバッグを抱えて輝くエールを振りまきます。続くマッスルジャケットは、袖を通すと三角筋と胸筋が張り出し、土手でけんかする際はきっと相手校生徒が寄り付きません。でも袖からはニット袖口のボンボンディテールが飛び出すという、あくまで応援スタンス。ニットの胸元をよく見ると、ポンポンを手に跳ねるチアリーダーの刺しゅうもありました。

AI作の美少女戦士キャラクターを大々的にプリントしたTシャツ“痛T”とジーンズ“痛パン”や、ペンライトやうちわなどあらゆる推し活グッズが収納可能なポケットが付くミリタリーウエア、“推しが尊い”というビッグプリントのピタTなど“推し”を連打します。ほかにも首を右45度にかしげてはいけない歌姫Dモチーフ、止まらないアイデアに「Ha〜Ha」と言いながら放り投げたくなるバスタオルショールとバスタオルスカートなど、分かりやすいモチーフと分かりにくい小ネタ系ディテールをミックスしながら、多様な“推し活”を表現しました。その理由は、誰かを応援するときの幸せな気持ちを伝えたかったから。井野デザイナーらしいサービス精神です。

前シーズンに続き、コラボレーションも豊富です。ローポリゴン風のジーンズは、生産工程の生地廃棄ゼロを目指すシンフラックス(Synflux)のデザインシステムを再び採用。東京のヤマサワプレスとは、廃棄されたジーンズの名品番を大量に粉砕して再構築し、再び名品番風に蘇らせました。スパイバー(Spiber)の人工タンパク質素材「ブリュード・プロテイン」を使用したサッカーユニホーム風ニットには、スパイバーのカンパニーロゴをスポンサー企業のように大きくあしらいます。他ブランドでも「ブリュード・プロテイン」を使ったアイテムはありましたが、一目で最大瞬間風速な分かりやすさはさすが「ダブレット」です。

環境に配慮したモノ作りを行う複数企業とのコラボレーションは、井野デザイナー自らが問い合わせフォームから打診し、短期間で完成させたのだとか。文字で書くと簡単に思えますが、普通はなかなかできない芸当です。でも、井野デザイナーは過去にベルト工房でひたすらスタッズを打ち込んでいた時期があり、発注を受ける作り手側の気持ちも分かります。日本のモノ作りを担う企業を心から応援する気持ちが、きっと職人たちの心も動かしているのでしょう。ショー後には海外の記者に対して「推し、推し」と力説していました。先ほどまでの疲労もどこへやら、コンサートを観た後のような充実感です。「ダブレット」にとって作り手がアイドルであるように、われわれにとっても「ダブレット」チームはアイドルなのです。

17:30 「ターク」

2025年春夏シーズンのパリ・メンズを締めくくるのは、森川拓野デザイナーが手がける「ターク(TAAKK)」です。パレ・ド・トーキョー(Palais de Tokyo)の展示スペースに、高台が設置されただけのシンプルなセット。大きなガラス窓の前を通るモデルは、セメント、焦げたベージュ、銀白色の繊細なカラーパレットに身を包み、陽の光を浴びて半透明の生地にあしらわれた精巧な装飾を浮き彫りにします。

目を見張るグラデーション織りの生地は、上質なコットンからサマーウール、リネンへとスムーズに移行し、3Dの渦巻き模様で有機的なラインを描き、ファンタジーとロマンティシズムの間で優美な物語を語るようでした。自然界をモチーフとしたこれら曲線的な装飾は、19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に開花した国際的な美術運動”アール・ヌーヴォー”の作品を想起させます。パテグレーのシルクスーツにあしらわれたモチーフであるアカンサスの葉は、古代ギリシャ時代から神聖な植物として愛され、現在もヨーロッパの建築物や内装などの装飾として使われる文様。森川デザイナーはヨーロッパの古典的な装飾にもインスピレーションを得て、生地を細かく切り、芸術的に配置して彫刻的な効果を生み出すことで、伝統的な刺しゅうを再定義しました。装飾的であっても落ち着いていて、洗練された優雅さを保つ趣のある作品は、静寂な中に美しさを見出す日本人らしい美意識が投影された結果です。西洋のテーラリングと装飾に、日本の職人技と最先端の装飾技術を斬新に融合させ、独自の美学を進化させました。フィナーレでは大拍手に加え、効果音かと思うくらいの口笛と「ブラボー」の声がゲストから絶えず、晴れやかな表情の森川デザイナーに向けられました。

「ターク」のショーでは、フィナーレの後にモデルがランウエイに並び、ゲストが自由に生地に触れられる“お触りタイム”が1年ぶりに復活しました。元「WWD」パリ支局長で、現在はファッション・ネットワーク(Fashion Network)国際編集長である辛口ジャーナリストのゴッドフリー・ディーニー(Godfrey Deeny)が私のところに駆け寄ってきて、「なんて素晴らしい生地と装飾なんだ。今シーズンは、今日のハイエンドなメンズウエアの主流を日本人デザイナーがけん引していることを示していた。次世代の森川デザイナーも間違いなくその一人」と、生地に触れながら感動を抑えられない様子で話してくれました。

今シーズンのパリ・メンズ公式スケジュールに参加した69ブランドのうち、15ブランドが日本のブランドでした。国際的なブランドが名を連ねるなかで、国別で断トツに多い数。「オーラリー(AURALEE)」や「ターク」といった、過去5年間にパリコレで継続的に発表している次世代ブランドが、着実に力をつけ、存在感が増し、海外のメディアとバイヤーからの評価を高めています。ちなみに、友人である仏新聞紙ル・フィガロ(Le Figaro)のジャーナリスト、マチュー・モルゲ・ズッコーニ(Matthieu Morge Zucconi)はフィレンツェ、ミラノ、パリを取材した今シーズンを振り返って、「『オーラリー』がベストコレクション」と口にしていました。

“クワイエット・ラグジュリー”の潮流にも見られるように、昨今は視覚的な要素だけでなく、生地や構造、ディテール、アティチュードといった洋服の本質を再評価する流れがあります。日本人は奥ゆかしさを重んじるため、“見せ方が下手”と自虐的に言うこともありますが、時間をかけて積み上げてきた技術と伝統、各ブランドの美学が、この潮流に後押しされて評価されているのではないでしょうか。服づくりに真摯に向き合う職人気質な日本人デザイナーの努力が、世界の舞台で実を結んでいるのを目の当たりにするシーズンとなりました。その背景には、各ブランドを支える多くのスタッフと、パリでの発表を支援する「ファッション プライズ オブ トウキョウ(FASHION PRIZE OF TOKYO)」の存在も忘れてはいけません。今は亡き高田賢三デザイナーが日本人として初めてパリコレに参加して以降、山本耀司デザイナーと川久保玲デザイナー、阿部千登勢デザイナー、そして次世代のデザイナーもまた、時を超えてバトンをつないでいきます。民族的な要素を強調し、“集団の中に共通する帰属意識”がキーワードとして浮上したシーズンに、これまでになく日本人としての誇りを感じさせてくれました。日本人デザイナーが胸を張って凱旋し、また次のシーズンにパリで会えるのを楽しみにしています。