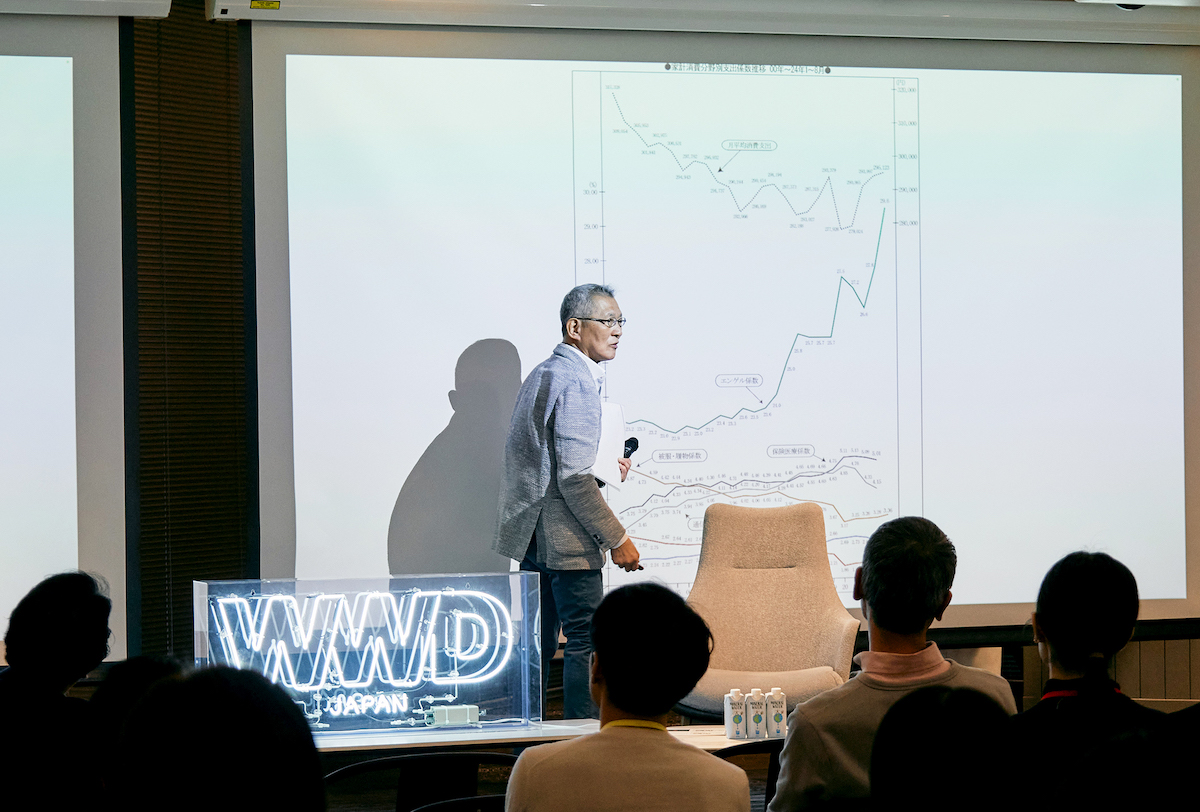

「WWDJAPAN」はこのほど、ファッションビジネスコンサルタントの第一人者、小島健輔氏によるセミナー「2025年ファッション小売業の大展望」を開催した。「WWDJAPAN.com」の連載「小島健輔リポート」でおなじみの同氏が、業界の問題点を指摘しながら、消費動向や今後の指針を示した。同セミナーの模様をリポートする。

第1部では、基調講演として、「顧客、従業員、取引先の『三方よし』の実現のためにファッション小売業がすべきこと」を小島氏が語った。ファッションビジネスを取り巻く環境の変化を、生活者としての自らの実感も交えて解説。さまざまな経済指標の推移などとともに、止まらぬインフレや、政情不安によるサプライチェーンの逼迫・不安定化、日本の国力衰退による実質所得と衣料消費の縮小について指摘した。「ファッションの半世紀が終わって、意欲も気力もお金もない時代に入る。衣料消費はコロナ禍前に戻ったが、2024年がピークだったと振り返ることになるだろう」。

ではアパレル小売業はどうすればいいのか。小島氏は高い給料を払うために合理的な働き方をさせるマネジメント、「労働の組み直しと効率化」こそ大事だと力説する。しまむらなどの例を挙げながら、業務手順の見直しやそうした働き方を採用し、推進する人材を確保する重要性を説いた。

デジタル化の推進がカギ

効率化と人手不足の解消は、デジタル化の推進によって解決できる部分がある。第2部ではyutoriの青嶋剣士郎サプライチェーンマネージャーとレオン・インターナショナルの林真吾社長が登壇。小島氏とともに「デジタルで業務はどう変わるのか」をテーマに語った。

「9090」や「HTH」など若者に人気のブランドを多く企画・販売するyutoriの青嶋マネージャーは、約30ものブランドを抱えることについて、「100億円規模のブランドを作るのではなく、1億円規模のブランドを100個作ろうという戦略のもと事業を展開している」と説明。「そこから逆算して、一つのブランドは基本的にディレクターとMD、SNS担当の3ポジションで運営している」と語り、自律分散型ブランドを少人数でスピーディーに運営していること、デジタルコンテンツを作ることに長けたメンバーがそろっており、今求められているものを敏感に察知して商品に落とし込みながら、SNSなどでコミュニケーションできていることが、成長の原動力になっていると語った。ブランドはそれぞれ自律して動くが、発注プロセスなどの業務はデジタルで効率的に行えるようフォーマット化されているという。

レオン・インターナショナルは、OEM・ODM企業として進化すべく、10年前から3Dモデリングを行ってきた。パタンナーもデザイナーも抱えており、これまでに制作した高品質な3Dモデルのデータベースから、求めるデザインに近いものを選び、そこにアレンジを加えることで、効率的に商品開発ができるサービスを構築。そのデータを用いて、ECでの受注やアバター向けの衣装への転用もできるという。「あくまでODMのサービスの一環として提供する。人材の採用が難しい中、デジタルデータやAIを使って業務を効率化していくことで、より少ない人数で仕事ができるようになる。まさに『三方よし』だ」と林社長。「ようやく形になってきたタイミングだ」と意欲を見せた。

小島氏は、製品の企画、戦略策定、設計、開発、そして販売に至るまでの全過程を管理するシステムPDM(Product Data Management)導入の必要性を強調する。それにより企画段階からデザインをデジタルで共有し、海外の工場への発注もスムーズに行える。欧米ではすでにスタンダードになっていると語り、日本企業の導入の遅れを指摘した。