2025年春夏コレクションでデビューした新ブランド「フラクション(FRACTION)」は、ファッションの構造や見えづらくなくなった身体性や文化の断片といった、その周辺に潜む価値を丁寧に拾い上げるモノづくりで、デビュー直後から業界のクリエイター層を中心に注目を集めている。

ブランドを形成するのは、中野皓デザイナーの少年時代から培われたカルチャーの蓄積だ。高校時代を過ごした“新宿“の街の空気感、エクスペリメンタルな音楽やアート、文学など、ファッション業界の“順当なキャリア像“とは対極にある刺激が多い。こうした多層的なバックグラウンドが、ブランドの世界観の土台になっている。今回はその背景から現在に至るまでの歩み、そして未来への展望までを聞いた。

PROFILE: 中野皓/「フラクション(FRACTION)」デザイナー

キャリアを横断して得たビジネス観

――ファッション業界に入ったきっかけを教えてください。

中野皓(以下、中野):まず、海外ブランドで働くきっかけとなったのは、20代前半の学生時代、歌謡歌手の渚ようこさんがやっていたバー、「汀」がゴールデン街にあって、そこの常連だったんですよ。しばらく通った後、「汀」でミトグラフの三戸(心平)さんと飲んでいる時にたまたま歴史好きな人たちと仲良くなりました。大学時代に史学を専攻していて、歴史好きなこともあって意気投合したんです。それが、モンスターコープの屋敷(秀治)さんとディレクターの千葉(悟)さんで、後日、三戸さん経由で「リック・オウエンス(RICK OWENS)」でのアルバイトのお誘いがあったという経緯です。その後、19年にフリーランスになった後に「メゾン ミハラヤスヒロ(MAISON MIHARA YASUHIRO)」で海外セールスとコレクション撮影を担当しました。

もう1つ、19年から5年間、「ローリング ダブトリオ(ROLLING DUB TRIO)」のサンダルライン「トーキョーサンダル(TOKYO SANDAL)」で靴のデザインと制作、アートディレクションも担当しました。デザイナーの徳永(勝也)さんを初め、自社工場で職人と一緒に取り組んだ経験が今を形作っています。絵型を書いて、仕様書を作って、完成品を確認する以前に、工場で自分が裁断をして加工もする。現在のプロダクトデザインの基礎はここにあると思います。

――「フラクション」の立ち上げまでの経緯は?

中野:学生の頃から「いつかブランドをやってみたい」という気持ちはありましたが、当時のファッションへの憧れは現実味を帯びないぼんやりとしたものでした。転機となったのは、最初に勤めた会社の同僚と久しぶりに再会したときに、在職中にも度々話題に出た「レーベルを立ち上げたいな」という話になったことがきっかけです。時間を経て、具体性を持てた瞬間でしたね。もう1つ大きかったのが、学生時代に遊び半分で行って、その後の仕事でもよく訪れたパリでの経験です。学生時代に初めて渡仏した際は、デヴィッド・リンチ(David Lynch)がデザインしたシレンシオ(Silencio)がオープンしたばかりの頃で、エッジの効いたクラブだったんですよ。そこでファッション関係の人たちと知り合う機会も多くて、刺激を受けました。業界に入る最初のきっかけとも言えますね。

結局、「リック・オウエンス」で約5年間、リテールを担当しながら、インハウスのクリエイティブにも関わらせてもらいました。その後はフリーで「メゾン ミハラ ヤスヒロ」で海外セールス、コレクション撮影などに携わりながら、「トーキョーサンダル」でデザインやアートディレクションを担当しました。トータルで10年ほど、さまざまな職種を経験したことになります。

――セールスとクリエイティブの兼務で得たこととは?

中野:三原(康弘)さんが「利己的ではなく利他的に」と話していたことが心に残っています。当たり前のことですが、忘れられがちな考えを30年近くも一貫して大切にしてきた。関わる人すべてをハッピーにするという前提です。その時にセールスとクリエイティブを兼務する必要があると感じましたね。それと、浅草で開催した2022-23年秋冬に浅草で行ったショーを覚えていますか?

――ショーの途中に三原さん本人が警察官に扮して、パトカーが乱入した。

中野:そうです。あのショーはちょっとしたハプニング的な演劇のようでした。参加していた人たちみんなが純粋に楽しんでいたと思います。同時にある種の問題提起も感じました。その時に自分が学生時代から過ごしてきた “新宿“の街や影響を受けたカルチャーとつながった感覚がありました。

根底にある10代からの文化的ルーツ

――そもそも、学生時代にはどんなカルチャーから影響を受けたんですか?

中野:ファッションを好きになったきっかけは音楽ですね。中学生のときにピストルズ(Sex Pistols)に衝撃を受けて、その後、ブックオフでビデオを買って、ヴィヴィアン・ウエストウッド(Vivienne Westwood)やマルコム・マクラーレン(Malcolm McLaren)を知ってさらに、洋服や思想も含めてハマっていきました。

完全に後追いでしたけど、ピストルズの後にストゥージズ(The Stooges)にも惹かれてイギー・ポップを聞くようになりました。他にはラモーンズ(Ramones)、クラッシュ(The Clash)、ニューヨーク・ドールズ(New York Dolls)等。当時は2000年代初期から中期だったので、アークティック・モンキーズ(Arctic Monkeys)やストロークス(The Strokes)なども聴いていました。

――メジャーなパンクバンドが多いですけど、そこからフリージャズやノイズ、実験音楽などにどうつながっていくのでしょうか?

中野:音楽と同時に映画にも関心があって、特に若松孝二監督の作品が好きでした。高校生の時に観た「エンドレス・ワルツ」は衝撃で、町田町蔵(現・町田康)が演じる阿部薫や全体に漂う退廃的で、どこかロマンティックな映像の世界観に強く影響を受けました。そこからフリージャズや、新宿の街にも興味を持つようになりました。新宿区内の高校に通っていて、新宿駅も徒歩圏内だったため当時の生活ともリンクしていたのだと思います。

その後は、大島渚や吉田喜重、篠田正浩監督の松竹ヌーベルバーグと呼ばれるジャンルの作品はほぼ観ましたね。あの時代の映画や本に触れたことは、社会のちょっとしたはぐれ者的な存在に目を向けるきっかけの1つになった気がします。多くの作品がそうした存在を描いていましたし、当時、堕落した生活を送っていた自分ともどこか重なる部分がありました。

――新宿のどこにハマっていったのでしょうか?

中野:当時、阿部薫とは別に寺山修司の本も読んでいて、学生運動とか風月堂のフーテン、状況劇場や森山大道、中平卓馬などの写真家にも自然に興味を抱いたんです。一方でそういうムードから一歩引いた村上春樹のような作家もいましたよね。新宿の欲望に満ちたエネルギーと相反する曖昧さみたいな雰囲気が心地よかったんだと思います。高校時代から20年ほど新宿にいて、街も人も変わりましたけど、ある意味独特のフェティシズムを持っている人が僕の周りに多く、今でも好きな街です。

――学校でそのジャンルの話題になることはあったんですか?

中野:話題に上がることはなかったですね(笑)。父と話すことが多かったです。父は書家で大学講師でもある研究者でした。小さい頃から美術館にもしょっちゅう連れていかれたし、祖父も書家で、実家にも祖父の家にも大量の本があったので、おのずと古い文学とか映画に傾倒したように思います。

――ルーツといえる音楽やサブカルの世界観と「フラクション」はどのように結びついていったのでしょうか?

中野:モノ作りでは、どこか忘れられているようなものにフォーカスしています。過去には当然のようにしてあったけれど、現代では形骸化しているような価値観であったり、どこか厳かになりすぎているように感じるものだったりもします。「フラクション(FRACTION)」には“一部“だったり、“わずか“という意味があるのですが、自分自身は取るに足らない社会の一部ですし、好きになったカルチャーがメジャーな文化とは異なる局地的な人たちに支持されていることも反映されています。

“文脈“から始まるモノ作りのプロセス

――実際に洋服やプロダクトを作る時に最初に何を考えますか?

中野:コンセプトや文脈としては、部分的であったり、形骸化していると感じるものを扱い、ブランドのボキャブラリーやリソースを技術的な面でも増やしたいと考えています。その上で、世の中がどういう反応するかということに興味があり、モノづくりの最初のプロセスでもあります。

最初のコレクションでは、有機性と無機性を起点としました。洋服を考え人体に行き着き、もう少し具象性を持たせるために考察した結果、自分が足の指や鎖骨、身体の左右差、猫背、反り腰といった骨格フェチでもあることを再認識したのですが、ただ、それだけだと伝わりにくいので、再考察し、敬愛するエゴン・シーレ(Egon Schiele)をテーマにしました。シーレの鋭く神経質な輪郭線や人体の描き方、内面を写しとる作風が好きで、表現としても伝わりやすい。素材は、レザーやコットン、ウールなど有機素材と金属などの無機的要素の関係性を探り、最終的には人間が完全にコントロールすることは不可能だという結論に至りました。

――影響を受けたデザイナーはいるんですか?

中野:リック・オウエンス、三原さん、「ローリング ダブトリオ」と「トーキョーサンダル」の徳永さんといったアーティザナルな仕事をされている方に影響されてきました。ただ、その中でもヘルムート・ラング(HELMUT LANG)の仕事は何度も見返しましたね。当時の「ヘルムート ラング」では、ストイックなラインにワークやミリタリーといったディテールとテーラードの新しい関係性を見出した一方で、ボンデージやアンダーウエアなどフェティッシュで実験的な要素を取り入れたアイテムも多かった。例えば、クラシックなシャツにハーネスを付けたり、すごくシンプルな手法でアヴァンギャルドさを表現していましたよね。フェティッシュなディティールを用いてファッションを再編集する感覚には驚きました。

――「フラクション」のモノ作りの骨子は?

中野:現在、目指しているのは、クラシックな仕立てです。テーラードジャケットなら、芯地の素材選びや袖の付き方、パッドや裄綿(ゆきわた)の素材まで、細かい部分を作り込む。そこから初めて、ズレや不完全さを考えられると思っています。それと、できるだけ「情報のない服」を作りたいんです。だからスーツが好きなんですよね。着ている人の趣味や背景が分かりにくいし、テーラードジャケットは情報が少ない。逆説的に言うと、だからこそ着る人のパーソナリティがより反映される。「フラクション(FRACTION)」のアイテムもテーラリングへのこだわりを感じていただけたら嬉しいですが、それ以外の情報はほとんどありません。

――象徴的なアイテムとこだわりをそれぞれ教えてください

中野:1つ目はテーラードジャケットで、現在クラシコをベースに取り組んでいます。もともとは「キートン(KITON)」や「ブリオーニ(BRIONI)」、クラシコと形容はしませんが「キャロル クリスチャン ポエル(CAROL CHRISTIAN POELL)」のような、仕立ての美しいブランドが好きでした。着物文化である日本的で平面的仕立てを、天然素材の芯地やパッドを使ってどう立体的に仕上げるか、を起点としています。

もう1つはレザーです。レザーは靴の製作経験を背景にデザインを考えるのが新鮮で楽しいですね。そして、テーラード同様に平面と立体のバランスを意識しています。今期のドリズラーは型押しではなく有機的な線やシワが出やすいリアルなシュリンクレザーを使い、革の持つ独特な性質をいかした立体に仕上げました。着込むことで表情が変わり、その人だけの一着になる。そういった着る人のストーリーを感じられるようなモノ作りを意識しています。

――先ほど話していた、イギーポップやニック・ケイヴといったアーティストの名前がついたアイテムも面白かったです。

中野:“ケイヴ・ブレザー“”ケイヴ・トラウザー“ですね。匿名性を追求しつつもプロダクトのネームにはアーティストの名前を付けるという、パラドックスのような遊びを意図しています。他にはルー・リードや松田優作さんなど、憧れた方々を中心に名付けています。ただし、あくまでその方々が着ていたものを忠実に再現するのではありません。例えば超好きなイギーが履いている細身のパンツや、ベルボトムを作ろうと思った時に優作さんをイメージする、といった程度です。その通りにはなっていないですし、それぞれの解釈で着ていただきたいと思っています。

――現状の課題は?

中野:今年3月から販売をスタートして、現在の取り扱いは東京ではリステア、アマノジャク、関西のファシネイト、ザ アール、福岡のアブサードです。伊勢丹新宿本店メンズ館ではポップアップも行いました。今後の課題は、半年に1回のペースで少しずつアイテムの幅を広げていくこと。現状で売上が好調なテーラードジャケットやレザーアイテムにどんな要素を足していくのか、実際の消化率を見ながら進めていく必要があると考えています。

――これから「フラクション」をどういうブランドにしていきたいですか?

中野:自己表現を前面に出したり、代表作を追求するよりも、いろいろな実験を重ねる中で、ブランドの輪郭が自然とはっきりとしていくのが理想です。その先に、ブランドならでは、と言われる長く続いていくプロダクトが生まれたら嬉しいです。

キング・クリムゾンのロバート・フリップが、ジャズからメタルまでジャンルを軽々と横断し、さらには Windows の起動音まで手掛けたように、枠に収まらない姿勢に強い共感があります。その姿勢を投影するように「フラクション(FRACTION)」を媒介に多様な価値への興味を喚起したいと考えています。

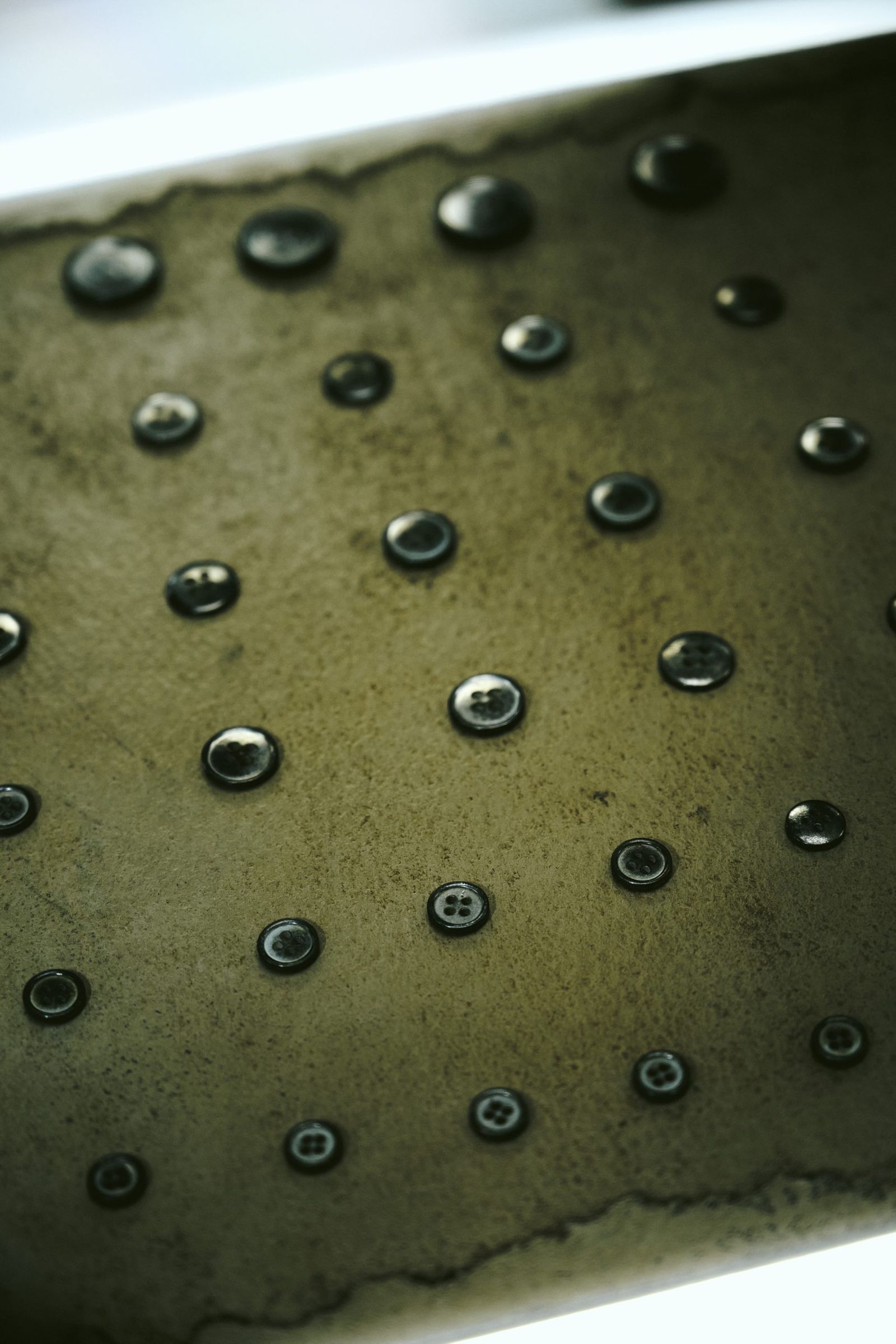

デビューシーズンでは、江戸時代に生産されていた合金・四分一(朧銀)のボタンを自社鋳造で再現しましたが、こうしたニッチな領域へのこだわりも広げて、工藝作家が伝統技術を継承するように、ファッションを通した実験と継承を続けていきたい。

将来的にはコレクションピースも手掛けたいですが、どのような物に取り組むにせよ、お客さんや取引先、仕事仲間が喜んでくれるものでありたい。ズレや変化は常に意識しつつ、ただ奇抜なだけにはしたくないので、今はブランドのボキャブラリーやリソースを蓄積している段階です。うちの洋服を着てデートに行ったらうまくいった、とか聞けたら最高ですよね。うまくいかなかったら弊社宛にご連絡ください(笑)。