9年振りに開催されたデザインイースト(DESIGNEAST)で9月21日に登壇した黒河内真衣子「マメ クロゴウチ(MAME KUROGOUCHI)」デザイナーの発言が示唆に富んだものだった。産地と「互恵関係(互いに利益を分け合う関係性)」を築くデザイナーとして招かれ、パリコレクション発表の1週間前の多忙な時期に、「Notes on Fabric」と題した展覧会も開催。参加のモチベーションになったのは「デザインする状況をデザインする」場であるデザインイーストで産地との共創について話すことだ。デザインイーストを主催するデザイン研究者の水野大二郎・京都工芸繊維大学教授とデザイナーの柳原照弘Teruhiro Yanagihara Studio代表と鼎談した。

水野は黒河内を招いた理由を鼎談の冒頭にこう説明した。「これまで私たちはデザインの力を『新しいものを提案してよりよい状況をつくる』こととして無条件に肯定してきたが、ビジネスの領域で誤用されて『消費をむやみに刺激する手段』として扱われるようになった。その結果、アパレル・繊維産業では効率化や合理化が進み、デザイナー・生産者・消費者の関係は分断されてしまった。消費者からものづくりは切り離され、自分が買ったものが誰によってどう作られたかもわからず、修理方法もわからない“謎の製品”が溢れる状況を招いた。そうして『技術が優れている』『価格が安い』ものがあふれた結果、これらの要素だけでは価値を生み出せなくなった。良かれと思って進めた合理化や新しい提案が、消費を駆動する仕組みに組み込まれ、結果的に自分たちの活動すら持続できないというジレンマを私たちはいま生きている。日本の産地も極度な合理化の結果としての分業が構造的問題として浮上して久しい。そこで、いま必要なのはデザイナーが生産者や職人と新しい関係を築き直すことではないか。請負のような片利的な関係ではなく、持続的に価値共創する『互恵的な関係』をどうデザインできるかが問われている。それを実践するのが黒河内さんだ」。

2時間に及ぶトークセッションで黒河内は、日本を拠点に日本の産地とものづくりに取り組むファッションデザイナーの在り方の一つの方向性を示した。トークセッションの内容を編集して紹介する。

「生地は単なる素材ではなく『デザインそのもの』」

水野大二郎・京都工芸繊維大学教授(以下、水野):産地と一緒にものづくりをすることをどのように捉えていますか?

黒河内真衣子「マメ クロゴウチ」デザイナー(以下、黒河内):前職でキャリアをスタートしたときに、洋服をつくるときにまず「生地からつくる」ということがごく当たり前に行われているのを目にし、衝撃を受けました。学生を終えたばかりの自分には、それが当然のことだとは思えませんでした。デザイナー自身が、洋服のデザインだけでなく産地に足を運び生地のデザインにも携わる環境で、私自身もまさに手探りで始めるような日々でしたが、大きな喜びや面白さを感じることができました。だからこそ、自分がブランドを立ち上げるときは前職で学んだことを生かして、日本で生産をして日本の職人の方たちとものづくりをしようと考えました。

水野:約1000のアーカイブ生地から約200に絞ったとのことですが、ここまで徹底的に生地作りから取り組むデザイナーはそう多くはないと思います。自身と産地の連携を客観的にどう見ていますか?

黒河内:他のブランドがどうかはわからないですが、洋服をつくるときには当たり前だと思っていますし、何より、自分自身が楽しいんですよね。生地は単なる素材ではなく、「デザインそのもの」だと考えています。洋服をつくるときに生地から発想するときもあれば、洋服の形と生地のイメージが同時に生まれるときもあります。ただ、その2つが切り離されることは決してなくて、絶対的に対にあります。

もちろん、その生地を実際につくってくださる職人の方々にとっては、とても大変なことだと思いますし、それを量産までつなげていくスタッフにとっても大変なことですが、それでも、このプロセスはやめられませんよね。

水野:「材料と対話的にデザインをしないと前に進まない」ということですね。展示ではインスピレーションが書かれたノートブックもありましたが、これはご自身の対話的デザインにとってどういう意味があるのでしょうか。

黒河内:ノートは私にとって、思考を整えるための大事なツールです。基本的に毎日持ち歩きインスピレーションの源となるアイデアからビジネス的なメモまで全てを書き込んでいて、生々しい情報が詰まっています。もし強盗にでも遭って失ったら、そのシーズンは何も作れないくらい、通帳よりも大切な存在です。ものづくりの出発点があり、職人さんたちとどのような対話を経て、最終的な生地になっていくかを伝えたかったので、その「始まりから形になるまで」のプロセスを見ていただきたいと思いノートも展示しました。

水野:拝見して印象的だったのは、縄文式土器のようなスケッチです。「きっと桐生の刺繍になったのかな」と想像し、職人たちと「こういう有機的なラインを描きたいな」と言葉にしにくい感覚をやり取りしていたのではないかと想像します。また、青色のグラデーションを説明するために使われたと思われる外したコンタクトレンズを毎日貼っていたページも面白かったです。「レンズの中心から外側にかけて色が少しずつ変わっていく様子を、糸の染め具合の微細な変化に重ねて表現していたのかな」と想像しました。言語化できない情報を他者に伝え、職人と対話するためのツールとして、ノートが機能しているのだろうと興味深く思いました。

黒河内:ノートには拾った落ち葉や草も貼ってあります。たとえばこの前、柳原さんが運営するギャラリー「ヴァーグ」に行ったときに青いサランラップを使っていて、それがすごくきれいで、「そのサランラップをください」とお願いして、ノートに貼りました。会社に持ち帰ったら、スタッフから「何ですかこれ?」って不思議がられましたが「すごく綺麗じゃない?こういう生地をつくろう」と話をしました。誰かにとってはどうでもいいものも、自分にとってはハッとするものはとりあえず記録しておかないと忘れてしまう。だから、このノートがあるんです。

水野さんがおっしゃったように、職人さんとの会話にも役立っています。たとえば染色をお願いするとき、落ち葉の茶色く変化した部分を見本にお渡しすることがあります。でも落ち葉は触るとすぐ崩れてしまうので、「これのどこを参考にすればいいんですか? 葉脈なのか、葉の先なのかもわからないし、触ったら壊れるし。パントーンで指示してくださいよ」と怒られることもあります。だけど私は、「でも、この葉っぱの感じってパントーンにはないんです」と伝える。そうやって生まれたアイデアややりとりがまた、このノートに記録されて保管されていく。ここに並んでいるのは、そうした記録の数々です。

「ものづくりは一方通行ではなく、『対話』があってこそ成立するもの」

水野:一般的に色を説明するときには、数値で共有できるパントーンのカラーコードがあると思います。カラーチップを見せて「この色を出してください」と伝えれば、お互いに共通言語が生まれる。でも、ここで扱っているのはそれだけではなさそうですね。たとえば拾った落ち葉や青いサランラップの色。しかもサランラップは半透明だから、重ねれば色が濃く見える。こうした数値化する以前で言語化しづらい色や現象を持ち出すと、「どうしてパントーンじゃないものを持ってきたのか」「なぜそちらのほうが大事なのか」という話になると思います。そういう時、何と答えていますか?

黒河内:可能な限り、まずコレクションのテーマを伝えるようにしています。社内スタッフはもちろん、パタンナーさんや工場の方など関わってくださる全ての方に「なぜこの色なのか」「なぜこのテクスチャーなのか」を、共通言語として理解してもらえるようにしたいからです。例えば落ち葉の話で言えば、なぜパントーンの指示ではなく、その葉っぱから色を取りたかったのかも、「出発点」を説明しておくことで、現場の方たちがどう受けとめ、どう応えてくださるかは大きく変わってくると思います。

ものづくりは一方通行ではなく、「対話」があってこそ成立するものだと考えます。だからまず自分の考えをきちんと伝え、そして先方がどう捉えたのかを受けとめながらキャッチボールを重ねることを大事にしています。その積み重ねの先に、自分が求める色や素材にたどり着けるのだと思っています。

発表前の生地を展示、伝えたかったのは「工場を維持する最低限必要な単位」

水野:展示の3つ目のパートは生地一反を展示するものですね。

黒河内:スタートとなったノートのアイデアから、最終的に生地がどういう状態になっていくのか――そのプロセスをお見せしたいと思いました。今週発表予定(9月30日にパリで発表済)の2026年春夏コレクションのために制作したプロトタイプを展示用に特別にこの形に仕立てました。生地は素材によって異なりますが、基本的に単位は「一反=50メートル」です。業界では当たり前のことですが、知ったときはとても驚きました。小さなブランドにとって50メートルは途方もない長さに感じられたのですが、工場を維持するには最低限必要な単位です。その可視化のため今回は一反分の50メートルを3つに分けて展示しています。

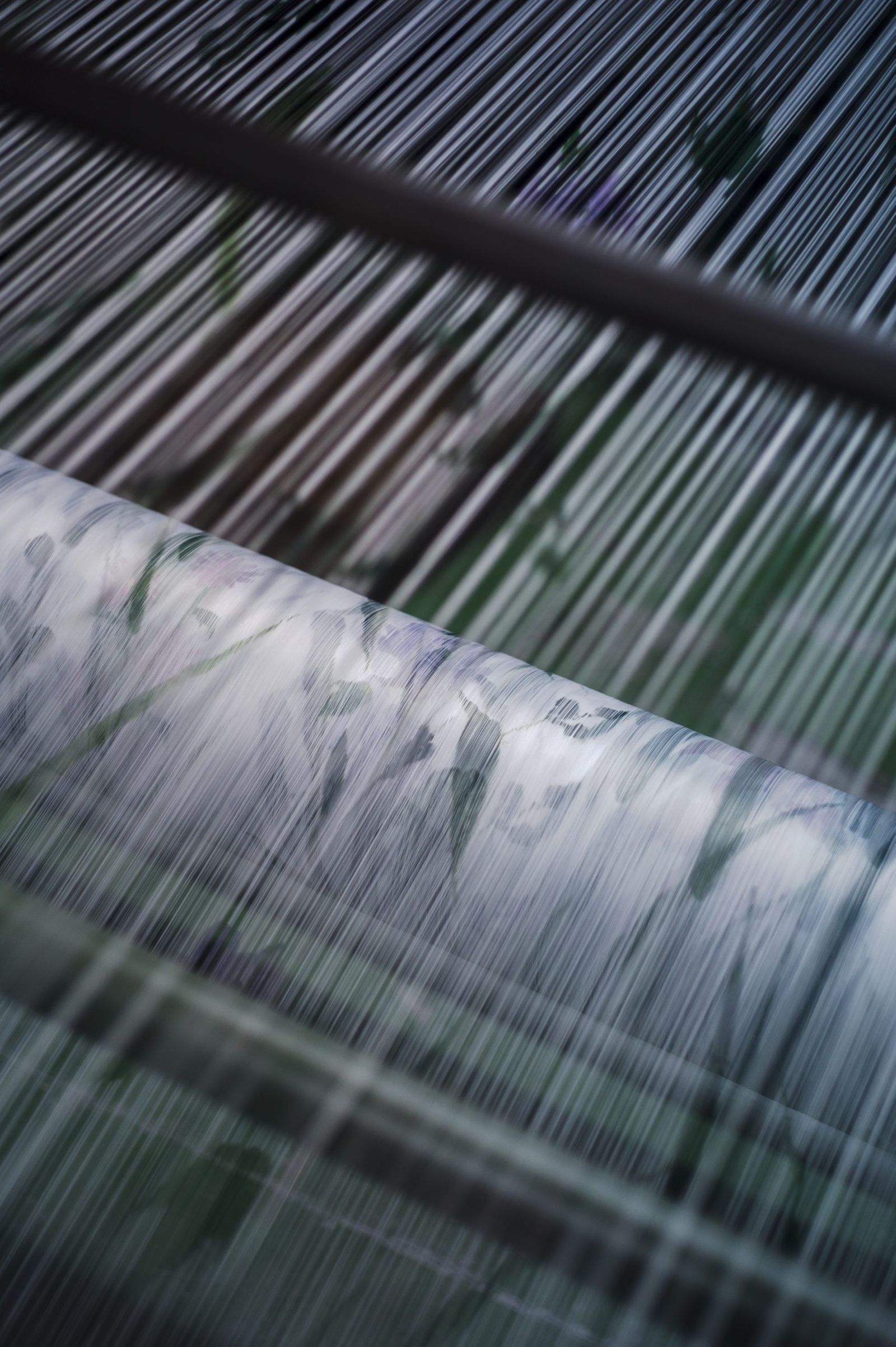

桐生産地で経糸にナイロン、緯糸にシルクやラメ糸ポリエステルを高速のレピアジャカード織機によってタテ一重、ヨコ三重の三重織組織に織った生地をベースに展示しています。レピア織機は量産を考えて作られた高速織機なので、通常は繊細な糸はかけたくないと思うのですが、機械の技術を超えたものづくりに挑戦しました。そのときに大切になるのは、現場の方の知識と自分が何を作りたいかの対話です。

「糸が飛んでいる」状態の生地、糸をカット後の生地、さらに染めた生地を展示しています。服として市場に並ぶときにはカットされるのが普通ですが、あえて「糸が飛んでいる」状態の生地を展示しています。私はこの「糸が飛んでいる状態」がとても好きなんです。機械を止めてしまう厄介さを含め、その難しさにこそ美しさがあると思っているので、みなさんにぜひ見ていただきたいと思いました。

さらにカットした生地を京都の染色職人さんに依頼し、手描きで染めを施しました。プリント技術がどれだけ進んでも、この職人さんは今も手捺染で柄を描きます。まるで絵の具で絵を描くように、生地の上に直接柄を重ねていく。しかもそれを50メートル、同じクオリティで続けます。想像するだけでも気の遠くなる作業ですが、それを続けてくださるからこそ、自分たちのものづくりの励みになり、支えられていると感じています。

最終的な完成形はオーロラのような生地です。ピンク、ブルー、パープル、オレンジ…色を何層にも重ねることで、この独特のニュアンスが生まれます。今回はあえて「途中の段階」を見せるため、通常染めた後に「洗い」をかけるのですが、「洗い」をかけていない状態で展示しています。

ひと口に「生地」と言っても、そのあり方はさまざまです。織るだけでも美しいものもあれば、そこに加工や染めを重ねることで、思い描くものになっていくプロセスは自分にとってものづくりの核になっています。だからこそ「デザインを問う場」である今回、このプロセスを展示することに大きな意味があると考えました。

柳原照弘Teruhiro Yanagihara Studio代表(以下、柳原):「マメ クロゴウチ」のクリエイションには2つの側面があると思います。まめちゃん(黒河内の専門学校時代からのあだ名で親しい人の多くはこう呼ぶ)自身の“想像”の部分とそれを形にしていく“プロセス”の部分。通常はノートに描いた段階のアイデアを図面や数値にして、場合によっては3Dに起こして、「これを作ってください」と依頼する関係性になるのが普通です。でも、まめちゃんはそれをあまりしない。職人さんにはそれぞれの考えがあり、豊富な経験もある。多くの人はそうした部分を排除して「自分の思い通りに作ってくれる人」を選びがちですが、まめちゃんの場合はむしろ逆で、想像しているものを職人と“対話”することで、むしろ職人の恣意的な部分が自分の表現にプラスに働くことを信じている。だから、思ってもみなかったサンプルが上がってきたときに、「困ったな」ではなく「わあ、こんな面白いものが出てきた!」と、いつも楽しそうに受け止めています。その姿勢こそが、今回のノートと生地の関係性をよく表しているんじゃないかな、と僕は思っています。

職人たちとの対話の重ね方、そこから生まれる「創造を超える美しさ」

黒河内:まずは工場や職人さんが持っている技術を教えていただくところから始めます。それを学ばせてもらい理解した上で、自分の表現に取り込んでいく。発注書を送って終わり、というものづくりももちろん可能で、現代ではそれが効率的でもある。でも対話を重ねながら全然違うものになっていく、そのプロセスが面白いんです。ひとりで作っていると、自分の想像の範囲を超えることがなかなかない。でも、いろんな人と関わると、それが200%にも300%にも広がっていく。たまに、すごく時間をかけて共通イメージができたと思っていたのに、全然違うものが上がってくることもある。そういうことも本当に大切なプロセスだと思うし、面白い。たまにチームが「これはやばいサンプルだ」と隠すこともあるんですけど(笑)、私はお腹を抱えて笑ってしまう。でも同時に想像を超える美しさに出合える瞬間にもなり得るんですよね。

水野:対話を重ねる中で普段工場が取り組んでいる範疇を超えて「これもできますよね?」と投げかけながら話を進めていくと、必ずしも簡単に合意形成には至らないのではと思います。むしろ、すったもんだが前提にあり、お互いの「こうしたい」、「こうしたくない」のせめぎ合いの中から、新しいアイデアが生まれ、想像しえなかったものが形になっていく。そういうプロセスがあるのかなと思いました。実際の「せめぎ合い」は、どのように交わされるのでしょうか?

黒河内:人それぞれではあります。例えば、次のコレクションでは透けるレイヤーの服を多く作っているのですが、インスピレーション源は故郷の原風景である「つららが滝のように流れる光景」。それを生地で表現したいと思い、写真を織り手さんに見せて相談しました。「糸は細い方がいいかな、21中くらいのシルクでどうだろう。ナイロンやポリエステルなら光が反射して氷がきらめいているように見えるかな?」――そんなやりとりを重ねました。実際に織ってくださったのは80代の職人さんで、「うん、わかった」と応じてくださったのですが、自分の想像とは全く違うものが届きました。そこで私は詳細な組織図のような絵を描き、つららが溶けて水がぽたぽた落ちるような質感まで描き込んで再度お願いしました。するとまた違うものが上がってくる。けれど、職人さんがあげてくれたものもまた“答え”なんですよね。自分の中にある明確なイメージと、職人さんの技術や感性がせめぎ合いながら、調整を重ねていく。具体的には「糸を何センチ飛ばしたら織機が壊れるか」「どんな飛ばし方なら可能か」といった技術的な限界と、自分が譲れないイメージとのせめぎ合いの調整です。何十種類もの糸を織り付けて試作し、届いた布をスタッフ全員で広げ、日中の光や夜の照明の下で見比べて「どれが氷のように見えるか」を選定する。そのプロセスは長く険しいけれど、互いの目指すものがカチっとはまる瞬間が訪れる。その瞬間は、本当に言葉にできない経験だと毎シーズン思います。

柳原:「マメ クロゴウチ」のクリエイションの大事なところに職人による偶発性や思ってもみない出来事は受け入れるところがあります。ゴールは最初から見えていて、そのラインを超えたら受け入れる。ただし、そのゴールがすごく高い。だから職人さんも「超えてみせよう」というキャッチボールが生まれる。まめちゃんはものづくりに対して柔軟に受け入れるけれど、頑固な部分もありますよね。

黒河内:「自分をぶらさない」ことはある意味ではすごくわがままだと思いますが、妥協をし始めたらいったいどこに着地するのか――誰にも、その着地点が見えなくなってしまう。だからこそ、揺らがないようにしています。

「見え方」「価格」「効率性」のバランスをデザインする

水野:「これを何百個、いくらで作ってください」というような非常に分かりやすい関係ではなく、「氷のような表現」を目指そう!という解釈の問題がありますね。それは単純に「適切な解釈が表現されたかどうか」ではなく、自分の想像を超えるような氷の解釈が提示されない限り、容易に受け入れられないものなのかもしれません。そこに至るまで対話的に建設的にやりとりを重ねていくプロセス自体が、職人との関係において興味深いですね。

黒河内:そうですね。加えて、コストも絶対に考えます。どの糸を選んだらいくらになるかというのは本当に大事で、たとえば「夢の氷の生地ができました、じゃあ一反100万円です」なんてことになったら、誰も買えないし誰も作れない。もちろん、そういうスペシャルなものがあってもいいと思うしそれはそれで素晴らしいけれど、私の場合は趣味ではなく、仕事としてものづくりをやらせてもらっているので、どう着地させるかを常にチームで考えています。実際につららの生地も何度も織りを試しながら、「どの糸を掛けたらどういう見え方になるか」「生地の値段はいくらか」「効率性はどうか」といったことを考えながら、そのバランスをデザインすること自体が、とても大事だと思います。そして多分、それはどの業種の方たちも同じようにやられていることで、そこにこそ、ものづくりの素晴らしさがあると感じています。

柳原:「マメ クロゴウチ」の価格の付け方は「ブランドだからこの価格」ではなく実際にかかったプロセスや、職人さんや生地にかかるコストをきちんと積み上げて、チームで適正価格を設定していると思います。顧客も「高いけれど、それだけの理由がある」と納得できる金額になっていると思います。

黒河内:そうありたいと取り組んでいます。もちろん、うちの商品は決して安いものではないと思います。でも、現場でつくっている私たちからすると、毎回「これがこの値段でできるなんて」と感動しながら送り出しているような感覚があります。だから一般市場の中では高いと映るものもあるかもしれませんが、そこに自信を持って「意味のある価格」だと思っています。

コレクションをつくるときは、よく「お弁当」に例えます。全部がハンバーグだと胃もたれしてしまう。だから、ご飯も梅干しも必要だし、副菜のおひたしみたいなものが入っていると、全体としてバランスが良くなる。コレクションも同じで、半分くらいを占める“ご飯”の部分は、着やすい服や手に取りやすい価格のものが必要だと思っています。一方で、からすみのように薄くてもスペシャルなものも欠かせない。ご飯をつくるのに田植えから時間がかかるように、からすみをつくるのに手間がかかるように、ファブリックやテキスタイルも無地物も柄物も、同じくらい労力がかかります。そこが大変でもあり、ものづくりの面白さでもある。そして、そのバランスを一つのコレクションの中で見せられることこそ、ファッションの大きな魅力だと思っています。

水野:具体的な産地との協働について伺いたいと思います。特に心に残っている生産者さんや職人さん、素材や生地について、生地から製品に至るまでの流れを、いくつかピックアップして教えてください。

黒河内:全ての生地への愛が強すぎて本当に難しく、全ての生地について話せます…。

今回の展示のビジュアルに用いた生地の出発点は日本の「絣(かすり)」の技法です。絣は日本だけでなく世界中にありますが、糸を括って1本1本染めて、経緯に組み合わせて柄にしていく、とにかく想像もできないほど手間と時間がかかる技法です。私自身も日本の南の地方やウズベキスタンにリサーチに行きました。憧れの技法ではあるのですが、アパレル産業で用いるにはどうしても高額になりすぎるので実現が難しいというジレンマを抱えていました。

そんな時に出合ったのが桐生の機屋さんでした。織り方自体は絣とほぼ変わらないのですが、経糸のポリエステルに私が描いた絵を転写して、そのプリント糸を経糸として織っていく手法です。織る過程で自然に柄がかすれて見える――まさに絣のような表現が可能になりました。

私にとって本当に大切で大好きな生地でしたが、残念ながら職人さんが辞められて今はもう織ることができません。今はプリントで糸の一本一本のゆがみまで再現できる時代でそれはそれで素晴らしいのですが、職人さんの技術の価値を理解して発注する方が少ないこともあり、この技法は途絶えてしまいました。

今回「もう作れないけれど、とても大切だった生地」をメインビジュアルにしたいと思い、この桐生の生地を選びました。

この網目状のメッシュのような生地は、このままの状態では店頭には出していないのですが、20年春夏コレクションで使用したものです。とても繊細で美しい生地で、京都の機屋さんにお願いしたものです。縦編みの編み機を使っていて、その編み機自体が本当に美しいんです。竹を何本も糸の間に通していて、機械を動かすたびに「カランカラン」と竹の音が響く。そんな風景も含めて、とても魅力的でした。

このメッシュ生地は、ある有名なカツラメーカーが使っている植毛用のベース生地です。非常に精巧で美しいレース組織で作られていて、それを見た時に「これをラメ糸で編んだら、きっと素晴らしい生地になる」と思い、職人さんに相談して実現しました。

私たちは洋服の生地の工場さんはもちろん、さまざまな業種の工場さんとお付き合いしています。たとえば、コレクション初期から続いているPVC素材の「氷のバッグ」は、浮き輪を作っている工場に生産をお願いしています。私自身、浮き輪の生産背景の知識がなかったので、Googleで「PVC」と検索して(笑)、そこから塩ビ工業・環境協会を見つけて問い合わせました。「こういうものを作りたい」と相談したら、浮き輪やファイルを作っている工場を紹介していただき、最初は自分の手で試作しながら、量産化の道を探っていくと今の工場さんと出合いました。

もう一つご紹介したいのは、展示会場でチェック柄や華やかな生地に隠れて、あまり目立たない無地の生地です。これは20-21年秋冬の「包む」というコレクションで使ったもので、尾州の機屋さんが織ったウールのコート地です。今回の展示の面白いところは、一部の生地は生地の裏まで見られる点で、通常コートには裏地がつくので、裏側をお客さまが目にすることはほとんどありません。でも、実は生地の裏がとても綺麗で、毎回仕立ててしまうのが惜しいほどなんです。

この生地はウールとシルクで織られていて、表は上質なエクリュのコート地に見えるのですが、裏は茶色になっています。実この生地、私がアイスランドで自動車事故に遭った体験に基づいています。崖から滑落してしまったのですが、落ちた先が一面の枯れ草で、まるで極上の羽毛布団に包まれるように、大地に包まれた感覚で助けられました。余談ですが、その後に通った車がスペインのお医者さんたちで、彼らが私の車を発見してくれました。現地の病院からスタッフに「包まれた!これでコレクションを作りたい!」と連絡したほど、その感覚に強く感動しました。

そこから「包む」というテーマでリサーチを進め、日本の風景とも重ね合わせました。秋のはじまりに唐草が黄金色に色づき、そこに白い綿毛のような起毛した植物が一面に広がるーー白とベージュと土の色が幾層にも重なり合って生まれる柔らかさを生地にしたいと考えました。尾州の機屋さんにそのスケッチを見せて、「ベースはウールで強度を出しつつ、シルクを起毛したら草原みたいにならないかなあ」と相談し、試行錯誤を重ねながら実現した生地です。

……こういう話は本当に尽きなくて、ここでご紹介できるのはほんの一部ですが、それぞれの生地に物語があります。

水野:200個あれば、200個それぞれにストーリーがあるわけで、それ自体がとんでもない文化的資産だと思います。逆に言えば、それだけのものを見つけるのはすごく難しい。例えるならば、200人と恋愛したり友達になるようなものだと思います。その「数」を相手にすることの大変さは想像できます。それぞれの産地で特別な出合いがあり、生地が生まれていくことは、いかにして実現できたのですか?

黒河内:本当に人との出会いでこのブランドは成り立っていると感じています。ブランドを立ち上げた当初は、もちろん前職からのお付き合いのある工場さんもありましたが、それに頼るのではなく、「自分の足で開拓していかなくては」という気持ちが強かったので、まずは「はじめまして、こういう者です」と顔を出して、いろんなところに行くことから始めました。当時はリュックを背負って一人でどこにでも出向いていました。そんな中で出会った方々が「あの工場の技術は面白いかもしれない」「こんな人に会ってみたら」と紹介してくださり、そこから新しい出会いが生まれてその積み重ねが今につながっています。今では、現場に足を運ぶのは私ひとりではありません。スタッフ全員が現場に行き、それぞれが出会いを持ち帰ってきます。私ひとりでは見きれないことをチームで分担できるのは本当に幸せなことですし、私自身が現場で感じた高揚感を、スタッフにも味わってほしいと思っています。そうして築かれる関係性は、職人さんと私だけのものではなく、チーム全体で共有できるものになってほしいから。少しずつ、少しずつそうしたつながりが広がって、今の形になってきたのだと思います。

チーム、取引先、消費者に同じ熱量を届けるために

水野:組織的にデザインを進める中で、産地に出向き、みんなでやり取りして、新しい情報を得て「これ使えるかも」と広がっていく。ある意味でデザインの主導権を自分たちだけで握り続けるのではなく、一部を意図的に手放して“可能性に賭ける”ということなのかなと思います。その「デザインを制御しすぎず、可能性を許容する」姿勢を、チームとしてどう共有し、どう実践しているのでしょうか。

黒河内:多分、そのあり方は企業ごとに違うと思いますが、うちの場合は制作のスタートを私が発信するという点は変わっていません。図案から糸の選定に至るまで、デザインの核となる部分は今も昔も私が担っています。ただ、それをどう着地させるかにはチームが関わってきます。ファブリックだけでなく縫製の現場からも重要なフィードバックが上がってきます。たとえば「この縫製工場にはこんな特殊ミシンが眠っていて、こんな特殊縫いができる」といった現場の情報をチームが持ち帰ってくれることで、「それならこのミシンで新しい表現を試してみよう」と発展することがあります。

スタートは私ですが、そこからアイデアが毛細血管のように細かく分岐していく感覚があります。ジャッジをするときに何をもって最終的な「正解」とするかは、先に挙げたつららの生地の例にもあるように、答えがないものなのです。チーム内に私が今何を考え、何を美しいと感じ、何を目指しているのかをなるべく時間をかけて言語化することでチームの一人ひとりが同じ目線で判断できるようにしています。

水野:共通の世界観を持つ、ということですね。

黒河内:うちのチームが喜んでくれるかどうかって、自分にとってすごく大切なことです。たとえば、サランラップを持ち帰って「何これ?」って怒られたりすると、ちょっとしょんぼりしてしまうんですけど(笑)。でも、ノートからはみ出たサランラップを見て「これ、きれいですね」と言ってもらえると、本当に嬉しい。そういう感覚をどれだけ共有できるか、そしてチームが共感してくれるかは、とても大事だと思っています。その共感があるからこそ、工場さんや職人さんにパスしたときに、同じ熱量を持って伝えられるか、そして最終的に洋服になったときに、その気持ちの出発点がお客さまにまで届くかどうかのバロメーターになります。

自分の周りのチームすら共感してくれなければ、誰にも伝わらないんじゃないか――そう思うので、この「チームに伝わるかどうか」という感覚をいつも大切にしています。

水野:一般的な企業においてビジョンやパーパス、ミッションをどうつくるかという話とは異なり、美的な価値観や世界観を一番身近にいるスタッフとちゃんと共有できているかどうかが大事なんですね。そこができて初めて、その熱量が職人さんにも伝わり、さらに作られた製品を通してお客さまにも想いが届いていく。これはデザイナーが産地やお客さまと連続してつながるための考え方の一つになるかと思います。

柳原:「マメ クロゴウチ」は少人数でものづくりをしていますが、意思を共感できる人たちで構成されているからこそ、薄まらないチームがビルドアップされている。そこが本当にいいなと感じます。抽象的な発想を受け止めて形にしていけるチーム編成があり、それぞれの役割を明確化しているところが「マメ クロゴウチ」というブランドの特徴だと思います。

水野:初志貫徹、一気通貫、あるいは事物連関というのでしょうか。全てを駆動させる源流には、「意思(will)」が流れている。その意思が通底にあって初めて、全体が動いていくように思います。一般的にはデザイナーの世界観を伝えるために、ブランドはPRやコミュニケーションの話ばかりしているのかもしれません。でも本当は、そこに至るまでにいる職人や現場の人たちとある種の「闘争的なコミュニケーション」があり、それをやりきることで初めて自分の想像を超えた素晴らしい製品が生まれていく。「強い意思」を前提にした地域や産地との連携こそが今後重要になるのではないかと思います。まさに今「マメ クロゴウチ」が取り組んでいることでもありますが、「マメ クロゴウチ」はこれからのものづくりをどのように展開させていきたいと考えていますか?

黒河内:もちろん、日本の繊維産業にはさまざまな課題があると思います。15年間ブランドを続ける中で、悲しい別れもたくさんありましたが、その一方で未来に希望を感じられる出会いも数多くありました。例えば昨日も、和歌山のジャージー工場を訪ねてきたのですが、担当してくださっている方は若い世代の方でした。ブランドを立ち上げた頃は現場の方々が皆年上で自分が一番若かったのに、いつの間にか自分が年上になり、現場には若い人が増えている。決してネガティブなことばかりではないと感じています。だからこそ、自分自身もそして若いスタッフも含めて、これからどうやって産業の中でものづくりを継続していくのかをきちんと考えなければいけません。ブランドとしての視点をぶらさず、目標を見定め、つくることを継続していくことが目標です。

言葉にすると簡単ですが、実際にはとても難しいことです。スタッフがよく口にする「売上を伸ばしたいのではなく、生産数を減らしたくない」という言葉が、まさに象徴的だと思います。来年もきちんと発注を続けたい。その思いは決してエゴではなく、ブランドとしての独自のコンセプトをのせたものが、経済の中できちんとまわっていく難しさと素晴らしさを私自身、強く感じています。だからこそ、この継続のあり方を自分一人の課題にするのではなく、若い世代も巻き込みながら、今後のブランドの課題としたいと思います。