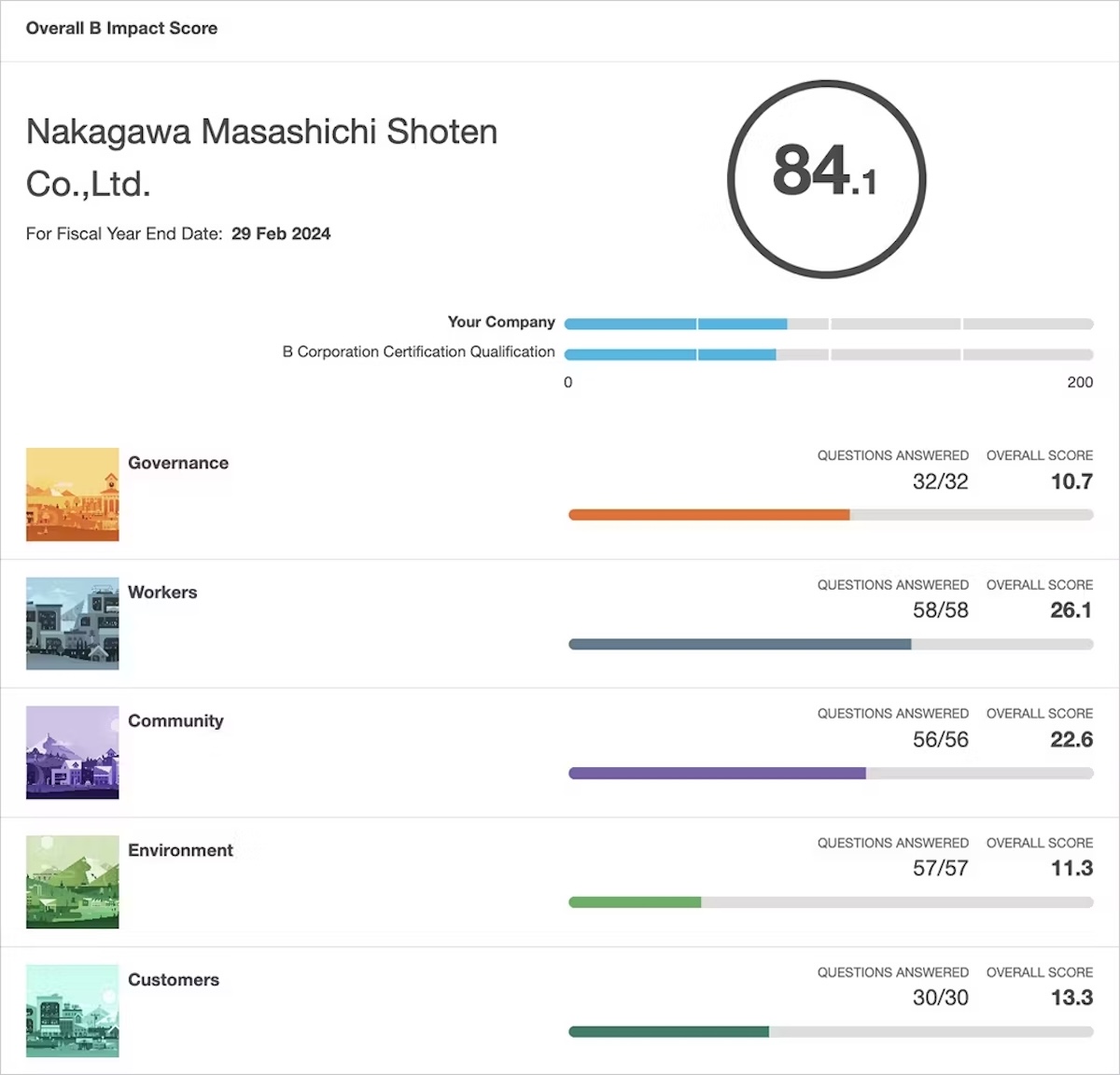

中川政七商店はこのほど国際認証のBコープ(B Corporation)を取得した。スコアは84.1点(ガバナンス10.7点、ワーカー26.1点、コミュニティ22.6点、環境11.3点、顧客13.3点)。評価された点は「『日本の工芸を元気にする!』というビジョンのもと工芸の製造小売業と産地支援事業の両輪を通じて、地域とともに歩みながら人々の暮らしをより豊かにしているビジネスモデルそのもの」と「ビジョンを軸に経営から日々の業務まで全社員が目的を共有している点」。また、来年1月下旬には自社商品を回収・修復・再流通させ、その利益の一部を作り手や原材料へ還元することでものの“しまいかた”を見つめ直す工芸の循環プログラムを始動する。同社はビジョン実現のためにさまざまな事業に取り組むが、Bコープ取得と工芸の循環プロジェクトが今後どのようにビジョンに寄与するのか。千石あや社長に聞く。

PROFILE: 千石あや/中川政七商店代表取締役社長

WWD:Bコープはビジョン実現のためにどのように機能していくのか。

千石あや社長(以下、千石):Bコープは手掛かりの一つだ。私たちは全ての事業はビジョンのためにあるという考えのもとに進めてきた。今、サステナビリティや社会課題への意識が高まっており、今後どんな事業を行うにしても、それが社会や地球にとってどういう意味を持つのかを考えることが当たり前になっている。私たちは「いい会社」とは、「社会善(共通善)」「個別善」「利益」の三拍子がそろっていて、それらが重なり合う会社だと考えている。「個別善」は私たちにとってはビジョンを指し、「社会善」は社会にとっていいことを指すが、さまざまな要素がある。そして利益はやりたいことを行うためには必要だ。そうした中でBコープの存在を知り、その理念が私たちの考える「いい会社」と近しいと共感した。Bコープは「社会や地球にとって良いことをする企業を増やす」という考えのもと、慈善事業ではなく、利益が出るビジネスであることを重視している。また、風土や文化、働く人々のあり方を尊重し、その企業らしく存続していくことを大切にしている。私たちにとってもBコープは「社会善」のひとつの基準になり、「これからの事業のあり方」を考える上で手がかりになると考えた。

WWD:Bコープは米国で生まれた認証制度だけに日本的な「老舗」「継承」といったことが正しく評価される仕組みではないような気もするが、どのような点が評価・期待されたか?

千石:Bコープは人種差別や居住地域による機会格差といった、日本ではあまり実感のないテーマに関する質問が多く、当初は「何を問われているのか分からない」と感じる部分も少なくなかった。プロセスの中で大きな支えになったのが、Bマーケット・ビルダージャパン(B Market Builder Japan)共同代表でバリューブックスの鳥居希社長で、Bコープの理念やその背景にある思想を理解することができた。Bコープには「大きな資本主義のゲームに組み込まれない企業のあり方」を模索する思想がある。小さな会社が自分たちらしい方法で利益を出せる状態になっていることや、巨大なゲームに組み込まれない企業がどうあるべきかという点が、風土や文化、地域に紐づきながら人間がものをつくり、生きるための営みを続けていくという工芸の価値観と共鳴するところがある。Bコープでは、先住民族や地域コミュニティの人々が自分たちの文化やルールを守りながら暮らすことを尊重しており、その点にも強く共感した。

認証の最終段階では質問への回答に加えてインタビュー形式のディスカッションが行われるが、「30分から1時間程度」と聞いていたものが、実際は初回だけで2時間程度、2回目は4時間近くに及んだ。私たちの理念や仕組みについて、最初はなかなか理解してもらえない部分もあったが、知ろうとしてくださり、最終的には「この取り組みは他社のロールモデルになる」と評価してもらい、私たちにとっても非常に実りある経験になった。

WWD:米国と日本では環境も商習慣も異なる。今回評価された点がBコープの評価軸の新たな視点として加わることはあるのか。

千石:鳥居さんを通じてアプローチしていければと考えている。例えば、米国では「企業が属する地域にどれだけ貢献しているか」を非常に重視しており、会社の拠点から半径100〜200キロ圏内でどれだけ原材料を調達しているか、地域の産品をどの程度活用しているかなど、地産地消的な視点が強く問われる。もちろん地域に貢献することは大事なことで、国土が広大なアメリカでは大きな意味を持つが、日本では少し事情が異なる。日本は地域の規模が小さい。私たちは「地域内で完結すること」を目的とした「近畿地方の工芸を元気にする」といった限定的な発想ではなく、日本全国、そして世界に広がるクラフト文化をどう守り、進化させていくかを重視している。つまり、エリアを閉じるという考え方をブラッシュさせてもよいのではという点を話した。

“工芸にしまいかた”を考える循環プログラム

WWD:循環プログラムについて話を移したい。「サーキュラリティ」は世界的にも叫ばれているが、難易度が高い。工芸の文脈で具体的にどのように取り組むのか。

千石:「環境を守ろう」「ゴミを減らそう」といった取り組みは、誰もが「大切なこと」と思う一方で、日常生活とは少し距離を感じ「やらなきゃいけないからやる」という義務的な意識が強いものになっているのではないか。

一方で、日本には昔から生活に根ざした“循環”の感覚がある。たとえば、お箸やお茶碗が折れたり欠けたりしたとき、燃えるゴミに捨てることに躊躇がある。お父さんの箸やお母さんのお茶碗、自分のお菓子皿など、日常で使う器や道具には、それぞれの人の暮らしや性格が映し出される。そうした“暮らしの相棒”のような存在を、単にゴミとして捨てることに抵抗を感じる人も多く、お箸供養やお焚き上げといった文化がある。こうした「ものを大切に使い、最後まできちんと見届ける」という感覚は、日本人にとってとても身近なものだ。

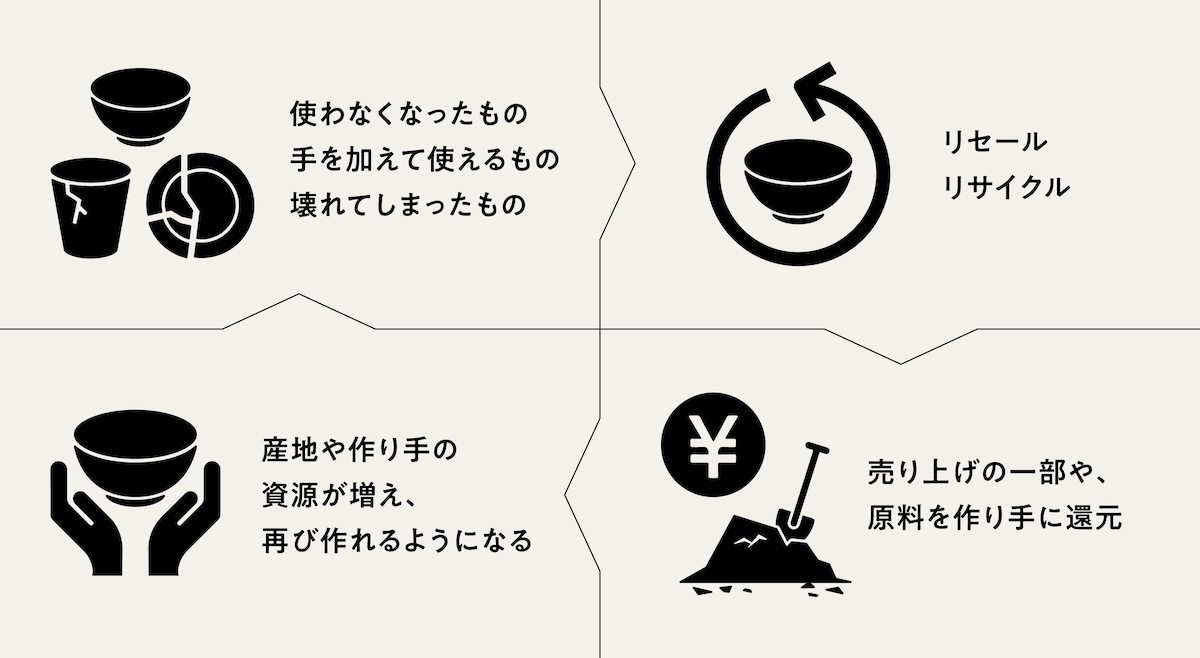

中川政七商店としてまずは“しまいかた”のサービスをデザインしていきたいと考えている。それが私たちらしいサーキュラーな取り組みの第一歩であり、「丁寧にしまう」「美しく終わらせる」という工芸の知恵を手掛かりに“つくる・つかう・終わらせる”の循環をどう仕組みにできるか。そうした“終わり方のデザイン”をこれからの社会に提案していきたい。

WWD:具体的にどのようなサービスを提供するのか。

千石:粉砕して素材として再利用する、金継ぎを施して再び使えるようにする、あるいは別の素材や用途と組み合わせて新しい形にするなど、さまざまな方法がある。近年、割れた陶器やガラスを粉砕して再資源化するなど、「工芸らしいものの終わらせ方」に向き合うメーカーが各地に出てきている。そうした企業や職人とのネットワークを広げながら、新しい循環のかたちを模索している。金継ぎは、近年ブームになっているが、現状は金継師が不足している。まずは、私たちの製品でも漆塗りを担当してくださっている職人の方にお願いするが、それだけでは追いつかないため、今後は金継ぎ技術を育成している方々と協業し、人材育成を行う予定だ。

WWD:工芸では「この土地の土を使ったこの技術」ということが大事にされる。再資源化したものは別のものとして活用していくということか。

千石:土や漆、染料、木材など自然素材の枯渇が深刻な課題になっており、近いうちにリサイクルに取り組む必要性が出てくるだろう。また、技術がなくなりそうといった課題も大きくなっており、「何焼き」といった伝統の形式そのものを守ることだけが正解ではないと感じている。混ぜたり、影響のない領域に展開したりしていくという方法もあると思う。それが新しい工芸として受け入れられる道もあるのではないか。

WWD:リサイクルで理想とされるのは価値を高めることや価値が変わらない方法だが、現実的には難易度が高い。工芸文脈でそういったアップサイクルをするイメージはあるか。

千石:ひとつはアート的な可能性はあると考えるが、まだ具体的なイメージは描けていない。金継ぎのように手を加えることで異なる表情になり、価値が生まれることはある。器などは洋服に比べて、より古いこと自体が価値になる側面がある。昔から人の手を通じて受け継がれてきたもの、たとえば茶道などはまさにそれが価値になっている。そう考えると、洋服よりも工芸は価値を生みやすいかもしれない。無理に価値を引き上げなくても、そのままで魅力がある土壌が工芸にはある。

WWD:衣料品ではどのように取り組むのか。

千石:私たちは反物から生地をつくっていることが多く、まずは自分たちの残反をなくすことを課題に、数年前から端切れまで使い切ることに取り組んでいる。循環プロジェクトではまずは染め直しのサービスを拡充する。

WWD:染め直しはそれぞれの想像するものが異なるのである意味でハードルが高い。

千石:私たちが扱う工芸の分野では、“揺らぎ”が必ず生まれる。たとえば同じ商品でも、染めるロットが違えば色ムラが出るし、陶器なら焼き上がりの位置によって色合いや風合いがまったく異なる。そうした違いを「欠点」ではなく、「出合い」として受け入れ、巡り合ったものを愛していただくことをお客さまにお伝えしている。もちろん、どうしても納得がいかない場合は対応するが、基本的に揺らぎを許容することが当社の姿勢であり、そうしないと工芸は成り立たない。

金継ぎも同じで、どう継ぐかは非常に感覚的なもの。誤解のないようにしたいが、生まれた違いを楽しむことを大切にしたい。染め直しも、色むらや予想外の風合いが出るかもしれないが、そうした揺らぎを許容しながら使い続けていく姿勢が同時にないと難しいとも思う。当たり前のように、日常の中で「揺らぎを楽しむ」ことができる未来――そんな暮らしのあり方を、私たちは模索していきたい。

WWD:循環プログラムというとグローバルに寄せた印象を持つが、“しまいかた”というと一気に日本的になる。どうコミュニケーションしていくのか。

千石:プレスリリースでは「循環プログラム」とするが、お客さまには今お話したような店頭コミュニケーションになる。「中川政七商店に預ければ、きちんと次につなげてくれる」というイメージが少しずつ根づいていけばと考えている。

最初は自社で販売した製品を対象にスタートする予定だが、いずれはブランドを問わず受け入れられるようにしていきたい。

日本でのものづくり、産地の在り方とは

WWD:工芸と同じようにアパレルも日本でのものづくりが厳しくなっている。日本の繊維産地をどう見ているか。

千石:当社のアパレル部門でヒット商品を生み出してきたデザイナーから「日本でのものづくりが難しい」と課題を共有されるまで、正直なところ日本の生地を使って服をつくることがどれほど難しいかを理解できていなかった。私たちはアパレルメーカーというより、「工芸的な文脈でものづくりをしている会社」であり、生地もなんでもいいわけではない。作り方と売り方を自分たちでコントロールしながら、自分たちが本当に納得できるものをつくり、できるだけ誠実に届けられれば十分だと思うようになった。

これまでは「どうすれば何百枚つくれるか」を考えていたが、今は「どうすれば、この限られた何十枚を届けられるか」を考えている。たくさん売ることよりも、自分たちが納得できるものを無理のない量をつくり届ける――そうした発想の転換が必要だと感じている。

今はアパレルだけでなく、あらゆる分野でつくることが難しくなっている。職人の減少や製造ラインの縮小など、構造的な課題があるなかで、受注生産や“できるまで待つ”というスタイルが少しずつ見直されている。つくる側と買う側が、お互いを理解し合うことが大事だと思う。

工芸の現場では「これ以上つくれない」という現実と、「それでもつくれるようにしなければ」という課題がある。分業制で成り立っていた産地が、廃れていく中で分業が崩壊しつつある。私たちはその前後の工程も組み込みながら、垂直統合的に生産できる体制を整えることを目指しているが、時間はかかる。経営を立て直したり、設備投資をしたりと一朝一夕ではできない。

WWD:繊維も分業化が進んだ結果、サプライチェーンが崩壊しつつある。一方で、分業が進んだことで匠の技術が生まれ、それをつなぎ合わせることで価値が生まれている。

千石:たとえば、機械を扱えるのが「この人しかいない」という状況を、私も現場でよく耳にする。もちろん事情はいろいろあるだろうが、実際には「その人しか使っていない」というケースも少なくない。本来なら、最後の一人になる前に経営判断で新しい技術を試してみるとか、少しでも若い世代に引き継ぐ仕組みをつくるなどできたはず。そうした舵取りができれば、職人が一人だけに依存するような状況を避けられたかもしれない。

私たちが産地支援やコンサルティングに入るときにまずは行うのは「経営を整える」「投資できるように事業計画を立てる」こと。「最後の職人を大切にする」という気持ちはもちろん重要だが、それだけでは守りきれない現実もある。だからこそ、“最後の一人になる前に”何ができるかを一緒に考え、チャレンジできる体制を整えることが大切だと思う。

WWD:千石さん自身が「日本の工芸を元気にする!」ビジョンに対して実際に感じた手応えは?

千石:当社は自社事業に加えてコンサルティングや経営講座を行っている。毎年参加者が増え、今では全国各地に受講経験のある方がいて、そうした方々と共通言語で話せるようになってきたのは手応えを感じている。その中で出合う事業者と一緒にものづくりのプロジェクトが生まれることもある。実は中小企業の経営者が経営の基本を体系的に教わる機会が意外と少ないため、財務諸表の見方など、経営の基本的な部分から学ぶ機会を設けている。少し見直すだけで、経営の状況が良くなることも多い。

私たちの強みは、そうしたネットワークを生かして、良いブランドやメーカー、小規模ながら優れた技術を持つ方々とつなげること。また、最近改めて販路を持っていることが大きな強みだと感じている。いいものをつくる事業者が増えてはいるが、小さいメーカーの販路開拓のハードルは非常に高い。当社がどうよい出口であるべきかを考えている。