PROFILE: キャロライン(caroline)

ロンドンを拠点に活動する8人組の音楽グループ、キャロライン(caroline)。当初はギターとドラムのみのミニマルなロック・バンドとしてスタートし、やがてさまざまなバックボーンを持つメンバーを迎え入れて再編を繰り返し現在のラインアップに至った彼らは、その過程でフォークやクラシック、IDM(インテリジェント・ダンス・ミュージック)、アンビエント、エモ、ポスト・ロック……といった要素を複雑に織り込み、さらに抽出しながら独自のサウンドを築き上げてきた。そしてそれは、かたや即興を含んだ大人数による生演奏のアンサンブルと、かたやフィールド・レコーディングも取り入れた編集作業やポスト・プロダクションという、相対するプロセスの共存から成り立っていて、その奇妙にして繊細なバランスが、実験的かつ叙情的、エレクトロニックでありながらオーガニックというキャロラインの音楽の美的外観を形づくっている。

キャロライン・ポラチェックのゲスト参加も話題を呼んだ今年5月リリースの最新作「caroline 2」では、異なる部屋で行われた2つの演奏をつなぎ合わせるといったアクロバティックな手法や、ドキュメンタリー的な演奏の記録そのものを楽曲化するようなアプローチが試みられた野心的な作品。アレックスGからチャーリー・XCX、さらにはハイパーポップまで多様なインスピレーションを吸収した音の断片が端々に息づき、「同時多発的な状態」や「異なる要素の共存」というテーマを反映した奥行きのあるサウンドスケープがそこには提示されていた。

9月に東京と大阪で行われたキャロラインのジャパン・ツアーはチケットが完売するほどの人気。ステージ上には8人のメンバーが半円状に並び、各々がお互いの演奏と呼応しながら音を重ね、あるいは見えない中心に向けてぶつけ合っていく。そこにはライブ・ミュージックならでは無骨さ、爆発的なエネルギーがあり、作品で尽くされた創造性やアイデアがその場限りのひらめきやフィーリングへと還元されていくダイナミクスが強く感じられた。特に東京公演の最後に披露された「Total Euphoria」では、横隔膜を震わす轟音が場内を満たし、彼らの音楽が持つ叙情性と狂騒の両極が極限まで引き延ばされる瞬間が刻まれたハイライトだったように思う。

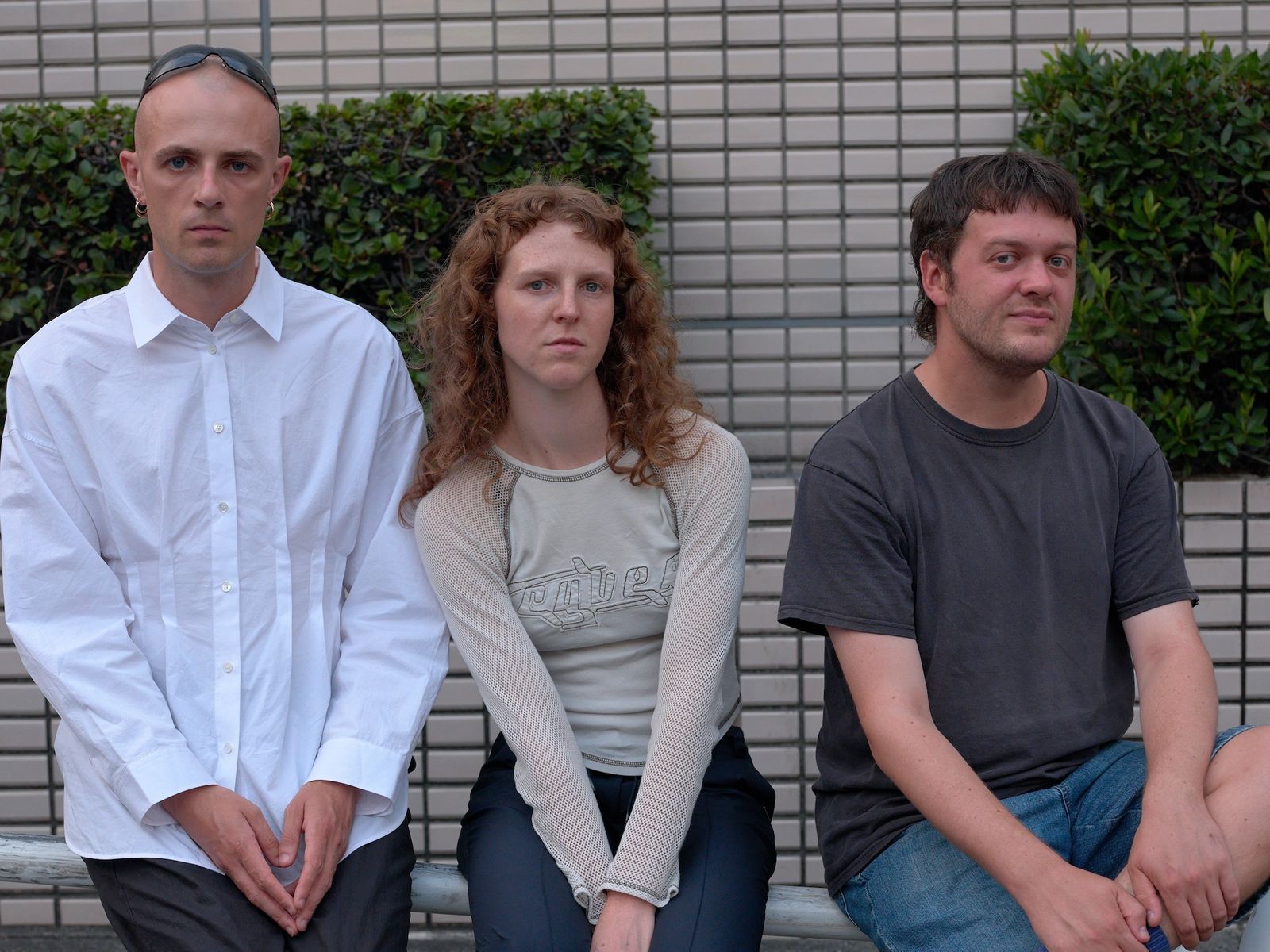

キャロラインの音楽、そしてさまざまな場面で見せるその振る舞いには、彼らのどんな哲学や美学が映し出されているのか。東京公演の前日、グループ創設メンバーの一人であるマイク・オマリー、マグダレーナ・マクリーンの2人に話を聞いた。※撮影にはジャスパー・ルウェリンも参加

音楽制作とビジュアルの関係

——キャロラインの音楽はとても“映像喚起的”ですが、逆に景色や環境といったビジュアル的な要素から音楽制作のインスピレーションを得ることはありますか。

マイク・オマリー(以下、マイク):僕の感覚で言うと、音楽をつくるときは常に聴覚的な要素に焦点を当てていて、視覚的なイメージを直接参照することはあまりない。強いて言えば、コンセプトを図式化するような抽象的な使い方をするくらいで、具体的な物理的な空間を思い浮かべることはほとんどなくて。ただ、その“空間に由来する音の質感”というのは確かにあって、それが作曲の大きな要素にはなっている。でも、その空間の“見た目”自体はあまり重要じゃない。もちろん音楽から視覚的なイメージが喚起されることはあるけど、それはとても主観的で、人によって違う。結局のところ、僕はやっぱり“音”に集中しているんだと思う。どうかな?

マグダレーナ・マクリーン(以下、マグダレーナ):うん、その通りだと思う。長い時間をかけて“キャロラインらしい”視覚的な美学みたいなものが自然と育ってきた感じはあるけど、私にとっては順序が逆なんです。まず音楽をつくってから“撮りたい”と思う対象が現れる。日常の風景だったり、後になって「これはキャロラインっぽいな」と感じるイメージだったり。だから私にとっても、音楽が直接的に特定の空間を呼び起こすことはなくて。むしろ抽象的なコンセプトとして立ち現れて、時間が経って振り返ったときに「この音楽に合っているな」と気づく、そんな関係なんです。

マイク:そうだね。それに、音と映像を結びつけるときって、最初は「本当に合うのかな?」と半信半疑になることも多い。でも時間をかけてなじませていくうちに、不思議と融合していく。今回のジャケットもそう。たくさんの候補の中からこの写真を気に入って選んだんだけど、同時に「本当にこの作品のアートワークとしてしっくりくるのかな?」という迷いもあった。最初は「これだ!」という完璧なイメージが見つからない気がしていて。でも今では、これ以外にあり得ないと感じている。この作品にとっての最適なビジュアルだったんだと。やっぱり、イメージと音楽が自然に結びつくには時間が必要なんだと思う。

ロンドンだから生まれた音楽

——唐突な質問になりますが、キャロラインの音楽に“ロンドンのサウンドトラック”という側面はあると思いますか。というのも、キャロラインの音楽にはある種の牧歌性や叙情的な魅力がある一方、特に新作の「caroline 2」のテーマに挙げられていた「同時多発的」で「異なる要素が同時に存在する」状態というのは、とても“都市的”だなと感じたんです。

マグダレーナ:そうかもしれない。ただそれは、“このアルバムは他の場所では生まれなかった”という意味に近い気がします。結局、ロンドンに行かなければ私たちは出会っていなかったし、出会えたからこそこのアルバムが生まれたわけで。

マイク:僕らが出会った場所だからこそ、というのは確かにあると思う。でもそれは“場所そのもの”に閉じられた話ではなくて、違う街や国から来たアーティスト同士が別の都市に移っても共鳴できる部分はあると思う。とはいえ、この作品にはやっぱり、ロンドン特有の何かがあるんじゃないかな。すごくロンドンらしいアルバムだと思うけど、それを具体的に言葉で説明するのは難しいんだよね。

マグダレーナ:そうだね。私にとっても、この作品はロンドンで触れてきた音楽全体から自然に生まれたものだと思う。あの街には“音楽をつくりたくてやって来る人”が多くいて、独自の音楽的なエコシステムがある。だからこそ自然に、多くの人が音楽をつくり続けられる環境なんです。

マイク:そうそう。僕たちの周りにも音楽をやっている友人がたくさんいて、お互いのアイデアや関心に刺激を与え合っている。若い頃に「いつか音楽仲間とそういう関係を築けたらいいな」と夢見ることがあるけど、それが実際に現実としてあるのは本当にかけがえのないことだと思うよ。

録音と編集のバランス

——その“同時多発性”や“異なる要素が共存する”状態というのは、新作だけでなく初期から一貫してキャロラインの音楽にある要素ですよね。それはキャロラインの音楽において「編集」や「コラージュ」的な手法が重要な核をなしていることとつながっているように思います。

マイク:そうだね。最初のアルバム(「caroline」、2022年)をつくったときに、ポスト・プロダクションでアイデアを形にできる可能性がたくさんあることを発見して。でも同時に、「録音の時点でこうしておけばよかったのに」と後悔する部分も多くて、あとから少し“人工的に”再現するような形になってしまったところもあった。そうした経験から多くを学んだので、2枚目では全ての音のアイデアを事前にかなり細かく計画したんだ。まるでスプレッドシートのように「この音はこういう質感で、この場所やスタジオでこう録るべき」、「これは後で断片を組み合わせる必要がある」と整理して。だから実際にレコーディングに入ったときには、制作中に大きな発見をすることは少なくて、プロセス自体はあまり即興的ではなかった。編集作業は制作の後半を占めていて、”曲を書く”というより、構想したものを忠実に実行に移す段階だったというか。もちろん予想外のこともあったけど、ほとんどは事前に準備してきたものを形にするような作業だったんだよね。

——ちなみに、そうした「編集」やポスト・プロダクションの面白さに気づかせてくれたアーティスト、作品はありますか。

マイク:こういう質問をされると毎回、いろんなことが頭に浮かぶんだけど、いつも何て答えたらいいか分からないんだよね。普段から音楽を聴いて「これは美しい!」と思うたびに「次に聞かれたらこれを挙げよう」と思うのに、いざとなると忘れてしまう(笑)。でもやっぱり、多くのプロデューサーに刺激を受けているかな。ありきたりかもしれないけど、A.G.・クックのプロダクションはいつもワクワクさせられるし、常に斬新さを感じるよ。

マグダレーナ:私は1枚目をつくっていた頃、よくザ・ブックスを聴いていて。特に「The Lemon of Pink」ですね。1枚目と2枚目ではプロダクションの方法が全然違っていて、2枚目はもっとチョッピー(断片的)で、いろんな要素を並べたり組み合わせたりする制作方法だった。「The Lemon of Pink」も断片を組み合わせ、不均一で対比的な構成の曲が多いアルバムで、「キャロラインの音楽もこういう方向に進めたらいいんじゃないかな」って感じたんです。当時はそれを口に出して提案したり、進化を促したりはしなかったけど、「ローファイだけど、すごく重要な要素になり得る」と思ったのを覚えています。録音方法や構成の具体的なイメージはなかったけれど、「断片的で対比的な組み合わせが大事なんだ」という感覚が強く残っていて。それは完全にプロダクション的な発想で、今の自分たちにつながる大きな転機だったと思います。

マイク:そういう意味では、共有しているコンセプトのようなものがあったよね。僕にもひとり挙げたいアーティストがいて、ここ数年で一番刺激を受けているのはチュキママニ=コンドリ(Chuquimamani-Condori)で。

——へえ。

マイク:アメリカを拠点に活動しているんだけど、僕たちがやっていることとは全然違うアプローチを追求しているように思う。音楽への姿勢や表現の出どころが自分たちとはまったく別の場所から来ている感じで、そこにとても惹かれるんだ。彼らの音楽は、極めて組織化されたカオスのような感覚で、あり得る全ての音が鳴っているようでもあり、同時に鳴っていないようでもある。周波数というより“音そのもの”のフルスペクトラムに触れている感覚というか。しかも最近のリリースは特に刺激的で、ここ数作は大きなインスピレーションを受けたよ。アメリカ育ちだと思うけど、多くの作品がスペイン語で歌われているのも面白いと思う。

オートチューンの面白さ

——その「編集」やポスト・プロダクションと紐づいた“同時多発的”で“異なる要素が同時に存在する状態”というテーマは、新作におけるオートチューンの使い方にも通じているように思います。つまり、声という本来一つのアイデンティーを持つものに、異なる人格や複数の響きを同時に宿すという在り方です。実際、それはキャロラインの音楽制作においてどのような関係にあるのでしょうか。

マグダレーナ:私にとってオートチューンは “別の楽器を弾いているようなもの”なんです。もともと私の声はあまりポップな響きではなく、少し頼りなく繊細なニュアンスがある。そこにオートチューンをかけると、その脆さと加工された質感が並置されるのが面白いんです。私がオートチューンを好きな理由の一つは、声にまったく異なるテクスチャーを与えてくれるところ。オートチューンでは音程のグラデーションが滑らかではなく必ず段階的(ステップ)になるので、その境界で遊べるのが楽しい。ピアノが楽器として独自の質感を持つように、オートチューンも声を”別の楽器”のように変えてくれるんです。

マイク:最初にデモをつくっていた頃、自然な流れでそういう加工を試すようになったのを覚えている。もともとは特定の用途のために置いていたボーカルプロセッサーを遊びながら試していたら、「これは面白い」と思う瞬間があって。アルバム全体にさまざまな“声のキャラクター”が登場して、それ自体が新鮮で刺激的なテーマに感じられたんだ。まるで一つの世界を探検しているようで、とても理にかなっていた。さらに、オートチューンには“匿名性”を生み出す側面もある。もちろん声の匿名化を目的にしているわけじゃないけど、複数の声が重なり合うことで、個性やパーソナリティーがそれほど重要ではなくなる。その結果、声は人格的なものというより純粋に“楽器”として機能するようになるんだよね。

マグダレーナ:そうそう、その感覚は1枚目のアルバムからずっとあって、キャロラインの音楽に一貫している特徴のようなものだと思います。ただ2枚目では歌の比重が大きくなり、歌詞も増えた。その分、曲の構造がより伝統的なソングライティングに寄っていったので、その流れを相殺する要素としてオートチューンが自然に導入されたのかもしれない。

マイク:確かに。1枚目のときは、ボーカルはギターやドラムの下に埋もれていたり、グループで複数の人の声を重ねて“匿名化”したりしていた。意識していなかったけれど、振り返ると確かにそうした特徴ははっきり見て取れると思う。

——ちなみに、新作でオートチューンを使ったのは、クレア・ラウジーのカバーを制作したのがきっかけだったそうですね。

マイク:クレアの「Peak Chroma」って曲をカバーしたんだ。ただ、あれにはちょっと事情があって……原曲でクレアがオートチューンを使っていたから、僕たちも同じようにオートチューンをかけて歌ったら、彼女のバージョンにそっくりになってしまって(笑)。それで「別の加工を試そう」ということになり、フォルマント・シフト、つまり声のフォルマント(声道の共鳴周波数)をずらす処理を使ったんだ。これは昔から好きなエフェクトで、アレックス・Gや多くのダンス・ミュージックでもよく使われている。声の個性を変形させる効果があって、このアルバムでも多用しているんだ。で、気に入ったので「もっと使っていこう」となって、ライブ用にボーカル・プロセッシング・ボックスも購入した。そしたら偶然、その機材にオートチューンのボタンがあることを見つけて(笑)、そこからまたオートチューンも使うようになったんだ。B面曲の「BRJ」(2020年)では、ライブでよく長尺バージョンを演奏するんだけど、そのときマグダレーナがオートチューンを使っていたんだよね。

マグダレーナ:そうそう。私はいつも即興で歌っていたから、毎回違う感じで、その場のアドリブだったんです。だからあのボックスを使ってたんだと思う。うん、そうだった(笑)。

マイク:そのボックスを持っていたのも、カバーでいろんなエフェクトを試していたからなんだよね。それで気づいたんだ。特に君とジャスパー(・ルウェリン)は、自分の声にハードなオートチューンをかけたときの響きをすごく気に入っていた。もしあのカバーをやっていなかったら、このボーカルプロセッシング・ボックスを手に入れることもなかったと思う。だから、ある意味とても偶然的な流れだったんだ。

——去年、クレア・ラウジーにインタビューする機会があって、その際に彼女はオートチューンについて「社会の規範から外れた人たちが集まって、自分たちの居場所をつくる手段」と話していて。あなたたちの言う「オートチューンで複数の人格を与える」というアプローチは、このクレアの考え方と深い部分で共鳴しているように思うのですが、いかがでしょうか。

マイク:うん、なるほどね。すごくよく分かるよ。そういえばこの前、フォルマント・シフトについての面白い記事を読んだのを思い出したよ。フォルマント・シフティングって、声に全然違うキャラクターを与えられるんだよね。よく「低い声」とか「高い声」とかって言われるけど、実際の声ってそんな単純じゃなくて、もっと柔軟で可塑的なものだと思うんだ。既成のイメージに縛られず、声をさまざまな方向に操ることで“音のアイデンティティー”を探求できる。それはまさに、新しい世界が開けていく感覚なんだよね。

——キャロラインの音楽にも“社会の規範から外れた人たちの居場所”という側面がどこかにあると思いますか。

マイク:どうだろう? 僕らの音楽って、決して聴きやすいものじゃないと思うし、主流のオーディエンスにとってすぐに理解できるタイプのものでもない。そういう意味では、大衆向けに分かりやすく届く音楽じゃないんだよね。

マグダレーナ:実際、プロジェクトの”内側”にいる私たちからはなかなか見えにくい部分もあると思うんですけど。でも、このバンド自体が、いろんな背景を持つ人たちが集まってできている場でもある。いわゆるコミュニティーというよりも、むしろいろんな場所から来た友達の大きなグループ——そんな雰囲気に近いんです。

“キャロライン”らしさ

——特に新作に顕著ですが、例えばアーティスト写真に写るバンドの佇まいからは、衣装のテイストだったり、メンバー同士が何かを共有しているような統一感や、どこかリチュアル(儀式的)なムードも感じられるように思います。

マグダレーナ:“統一感”って言われるのは面白いですね。というのも、私たちは一度もそういう“コンセプト”を考えたことがないから。人数も多いし、それぞれ美的感覚も違う。結局は、みんなが「これいいな」と思うものを持ち寄っているだけで。

マイク:そうだね。ライブ前にみんなで並んでるときなんか、ほんと笑っちゃうんだよね。だって、みんなまったく違う方向を目指しているから(笑)。でも、それって大事な要素だと思う。ただ確かに、写真を撮るときだけは色合いを合わせたり、ちょっとした“振り付け”を考えたりはするけどね。

——“グループ”としての美的感覚を演出している?

マグダレーナ:写真撮影も回数を重ねると、“どう写るか”について少しずつ共通の感覚ができてくるんだと思います。それでお互いの服装も結果的に寄っていく部分があるし。それに“キャロラインのフォトシュート”って考えると、普段なら絶対着ないような服を選ぶこともある。そう意味ではちょっと特別なものになるんです。

マイク:みんながどんな服を着るかを想像して、それに合わせたりもするよね。

マグダレーナ:うん。でも実際には、5、6回やって初めて「ああ、こういう方向なのか」って分かってくる。話し合わなくても自然にそういう雰囲気になるんだと思います。

——そういえば、最新のアーティスト写真の中には、アルバムにゲストで参加したキャロライン・ポラチェックと一緒に写っているものがありますよね。

マイク:あれはほんと楽しかったな。アルバムのアナウンスと同時に公開した曲があって、その曲をテーマに撮影したんだ。だから彼女と一緒に写るのは自然な流れだった。しかも彼女が着る予定の服を事前に教えてくれて、それなら僕たちも“一つのグループ”に見えるようにって服を合わせたんだ。

——でも、ゲストと一緒に写るアーティスト写真って、珍しいですよね(笑)。

マイク:そうだね(笑)。あの撮影場所は、ちょうどリハーサルをしていたスタジオだった。僕らは人数も多くて、それぞれ忙しいから全員が同じ部屋に集まるのはすごく稀なんだ。だからリハーサル自体がすごく貴重でね。その時は最初のショーに向けたリハーサルで、レコードが出る直前のフェスに出演する予定だったんだよね。それでランチ休憩中に「じゃあ写真を撮ろうか」ってなって、ロンドン南東部のニュークロスにあるリハーサル・スタジオの屋上に上がったんだ。個人的に面白かったのは、その屋上が僕らがバンドを結成したパブのすぐ向かいにあったこと。なんだか不思議な気分だったね。

マグダレーナ:私にとっても、すごくリラックスできた撮影でした。彼女は明確なアイデアを持っていて、例えば「みんなの前を走って」とか積極的にディレクションしてくれたんです。そのおかげで無駄に突っ立っているようなこともなくて、撮影自体もとても良かったよね。

マイク:そうそう。実は庭でもたくさん撮ったんだけど、最終的に採用されたのは屋上の写真だけだった。でもあの屋上は変わっていてさ。古い大きな図書館の上にあって、その上に普通のフラット(住宅)が乗っている。屋根の上に家があるなんて奇妙だけど、でもすごくクールで楽しかったよ。

——ところで、先ほど「ロンドン」の話が出ましたが、以前にブラック・ミディのメンバーと6時間を超える即興ライブをやられていましたよね。他にもスクイッドやシェイムのメンバーと共演したりと、いわゆる“ウィンドミル”のバンド・シーンともつながりがあるように見えます。一見すると音楽性は異なりますが、そうしたバンド・シーンとの関係性、また彼らの音楽に共感する部分などぜひ伺いたいです。

マイク:実は僕ら、“ウィンドミル”では一度も演奏したことがないんだ。正直に言うと、あの界隈のバンドには友人もいるし、みんな素敵な人たちなんだけど、同じイベントで共演したことはほとんどなくて。ブラック・ミディのメンバーとセッションをやったのもその一度きりなんだよね。

南ロンドンでギターを使った音楽をやっていると、外からはなんとなく“あのシーンの一部”って見られることはあると思う。でも実際には、僕ら自身はその“シーン”に属してきたわけじゃないんだ。

マグダレーナ:私はシェイムと一緒に演奏したことがあるし、個人的なつながりもある。でも音楽的に見れば、やっぱり同じ“シーン”にはいないと思う。あのバンドたちはそれぞれ全然違うことをやっているし。ただもちろん、お互い近い場所にいるのは確かだと思うけど。

マイク:うん、間違いなくそうだね。みんな素晴らしい人たちで、それぞれが素晴らしい音楽をつくっている。フェスなんかで顔を合わせることもよくあるし、うん、そんな感じだね(笑)。

PHOTOS:TAKUROH TOYAMA

キャロライン「caroline 2」

◾️キャロライン「caroline 2」

label: Rough Trade Records / Beat Records

Tracklist

01. Total euphoria

02. Song two

03. Tell me I never knew that (ft. Caroline Polachek)

04. When I get home

05. U R UR ONLY ACHING

06. Coldplay cover

07. Two riders down

08. Beautiful ending

09. _you never really get that far_

(Bonus Track for Japan)

10. Before you get home from the club bathroom (Bonus Track for Japan)

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=14915