写真家・映像作家の中野道(Michi、Vo/Gt)、Bbugs(バグス)のボーカル・ギターも務めるRio(Gt)、コンポーザー/エンジニアとして楽曲提供・制作を手がけるRyoga(Ba)、そして映画監督という肩書きをもつTakuya(Dr)。それぞれに異なる領域で活動してきた4人によって結成されたバンド、Modern Jazz War(モダン・ジャズ・ウォー)は、ジャズのインタープレイと現在社会にあふれるセルフボースト(自己誇示)を重ね合わせたジョークをバンド名に冠し、Michiいわく“写真家がやってるバンド”をコンセプトに掲げる。

ノイズ、スケール(音階)からの逸脱、余白や無音、ブレ/ズレ、環境音といった“非音楽的”な要素を中心に据え、その結果として立ち上がるオブスキュアでハーシュな質感を帯びた、輪郭の揺らぐ音像。彼らの言葉を借りれば、それは「主役ではないものを主役にする」ための音楽——そうした哲学に貫かれたコンポーズと印象主義的なアプローチによる演奏が、スーパー8のモノクロフィルムも想起させる荒々しい手触りで彼らの作品には焼き付けられている。

Modern Jazz Warが昨年リリースしたEP「Holes in Modernity」は、全編ワンテイク録音、クリックなし、編集は最小限というコンセプチュアルな手法で制作された一枚。ソニック・ユースの「Bad Moon Rising」(1985年)をリファレンスとしたポスト・パンク/ノー・ウェイブのマナーとアンビエント的な音響感覚を併せ持ったサウンドには、視覚表現の感覚を音楽へと持ち込み、演奏そのものを一種のフレーミングとして捉える彼らの方法論が明確な意図を持って具現化されている。また、「Holes in Modernity(現代性に穿たれた穴)」というタイトルが示すとおり、同作には現代社会の構造そのものへと向けられた彼らの批評的な眼差しも“言語化”されていて、Modern Jazz Warというバンドのスタンスとステートメントを端的に伝える作品といっていいだろう。

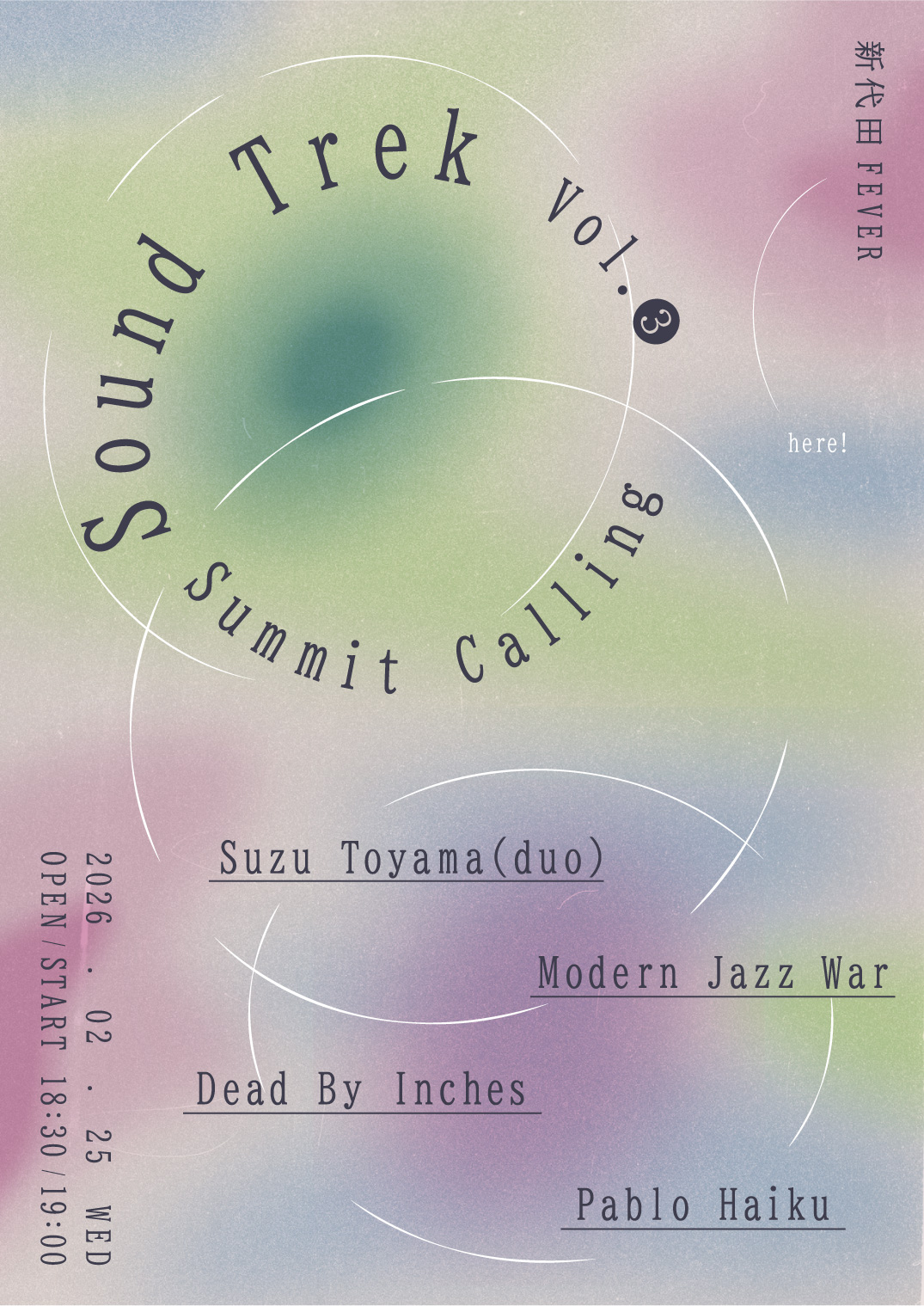

今月25日に新代田FEVERで開催される「Sound Trek Vol.3 - Summit Calling -」、そして28日に下北沢Retronymで行われる「Starcleaner」への出演を控えるModern Jazz War。すでに次回作の構想も見え始めているという彼らに、バンドの成り立ちや、そのサウンドや思想を貫く哲学について聞いた。

Modern Jazz Warの始まり

——4人はどのように出会ったんですか。

Michi:もともと、ここにいる3人——僕とRyogaとTakuya——で、10年くらい前まで一緒にバンドをやっていたんです。ただ、みんな仕事を始めたりして、自然と音楽から離れていって。Takuyaは映画監督をやっていて、Ryogaはエンジニアをしながら楽曲提供をしたりと、形は違えど音楽には関わり続けていました。僕自身も、ずっと音楽自体は好きで。

たまにイベントには僕ひとりで呼ばれることが多かったんですけど、当時はバンドをやっていなかったのでDJとして出演していたんです。でも、やっぱりどこかで「またバンドをやりたいな」という気持ちはあって。そんなとき、あるイベントの主催者に半ば強引にバンドでブッキングされてしまって。「もうライブ決まってるから、この日やるしかないよ」って言われて。「DJじゃダメですか?」って聞いたら、「それは無理」って返されて(笑)。

——外堀が埋められた(笑)。

Michi:でもそこで断らなかったってことは、やっぱり自分の中でも“やりたい”気持ちがあったんだと思います。Rioとはその少し前に、別の場所で出会って話しをしていて。ホースガールとかヨ・ラ・テンゴとか、すごくミニマルなバンドの話や、ソニック・ユース的な変則チューニングでギターを弾く話をしていたんです。で、僕らがつくっていた変なチューニングがあったんですけど、Rioもまったく同じチューニングを使っていて。

Rio:しかも、書いてた曲も9割くらい一緒だった。

Michi:それで、「これはもう一緒にバンドやるしかないよね」って話になって。最初は僕のソロ名義で、Rioがサポートメンバーとして入る形を考えていたんですけど、どうせならフルバンドのほうがいいよね、となって。昔一緒にやっていたこの2人(RyogaとTakuya)を誘って動き出しました。結果的には、ソロ+サポートみたいな形から始まったんですけど、気づいたら全員がバンドメンバーになっていて。実は、Takuyaにだけは「正式メンバーだよ」ってちゃんと話せてないまま、しれっとここまで来てるんですけど(笑)。

——音楽の好みも、もともと4人で重なる部分が多かった?

Ryoga:ここ2人(Michi、Rio)は共通のルーツがかなり近いんですが、一方で、こちらの2人(Ryoga、Takuya)は、また少し違う文脈から来ている感じです。

Michi:もともと僕とRyogaとTakuyaの3人では、エモとかポップ・パンク系のバンドをやっていて。Ryogaは、作曲の仕事もしているから、デモをつくったり音源を仕上げたりする作業を一緒にやるとものすごく捗るんです。で、最初はデモ制作を手伝ってもらうつもりだったんですけど、自分のベースを渡して「ライブで弾いてみない?」って言ったら、「ベースやったことないけど大丈夫かな」って。「大丈夫、大丈夫」って言って。だから、彼はベースを始めてまだ1年半くらいなんです。

Ryoga:最初はベースもほとんど弾けなかったけど、「Michiがいいならいいよ」って言って、ベースをやっている感じですね。

——Ryogaさんは、エンジニアとしてはどんな音楽を手がけてきたんですか。

Ryoga:エンジニアは本業というより、楽曲提供をする過程で身につけた、かなり自主的なものですね。ただ、関わってきたのはバンド・サウンドの楽曲が多かったです。地下アイドルのシーンでも、一時期エモやオルタナ系が流行っていた時期があって、そこでバンドで培った感覚や“筋肉”を活かす、という形で制作していました。

影響を受けたアーティストは?

——ちなみに、4人それぞれ「自分を象徴するレコード」を挙げるとしたら、どんなものになりますか。

Michi:僕はソニック・ユースの「Confusion Is Sex」ですね。このアルバムって、いわゆる決まったビートやグリッドにはまった音楽ではない。ギターも、単なる楽器というより“音を出すためのノイズ・マシーン”として使われている感じがして。僕自身、ギターがすごく上手いわけではないので、演奏というより“思想を届けるための手段”として音を鳴らしている感覚が強いんです。ポエトリー・リーディングに近いと言ってもいいかもしれない。音楽を“表現のための装置”として扱っているところにすごく惹かれます。それにアルバム全体も、完全にシームレスというわけではないんですけど、曲と曲の間が溶け合うようにトランジションしていく部分があって、「どこからどこまでが1曲なんだろう?」という曖昧さがある。その感覚が、写真表現にすごく近いなと思っていて。Modern Jazz Warをやる上でも、かなり参考にしているアルバムの一つです。

Rio:僕も今の話とかなり近いですね。そこからルーツを辿っていくと、やっぱりヴェルヴェット・アンダーグラウンドに行き着くなと思っています。もともとヴェルヴェッツがめちゃくちゃ好きで、“Sister Ray”が入っている——。

Michi:「White Light / White Heat」ね。俺も大好き。

Rio:その辺りは、Modern Jazz Warがやっていることとかなり近い感覚があるなと思っていて。個人的にもものすごく影響を受けています。

Ryoga:正直に言うと、一枚のレコードが自分を象徴しているという感覚はあまりなくて、むしろその音楽に紐づいた思い出や人との関係性のほうが自分にとっては大きいという感じがします。そういう意味では2000年代初頭のドラマ「The O.C.」のサウンドトラックが大好きで。一枚の作品というより、10代の頃のいろんな思い出が詰まっている感じがします。

Takuya:僕はまた少し違う感じで、デフトーンズがすごく好きで。特に「White Pony」ですね。重たいけれど儚い、みたいな両義的な感じというか。Modern Jazz Warとどこまで繋がっているかは、正直まだ自分でもはっきり分かっていないんですけど、ドラミングにはかなり影響を受けていると思う。大きい音像なんだけど、実はすごく細かい、みたいなところは意識しています。

Modern Jazz Warを形成するもの

——Michiさんは写真家、Takuyaさんは映画監督としても活動されていますが、音楽以外の領域も、音づくりに影響している部分はありますか。

Michi:僕はかなり影響していますね。このプロジェクト自体、一番最初に考えたコンセプトは、「ミュージシャンがやってるバンド」じゃなくて、「写真家がやってるバンド」でした。写真を撮るときに僕が大事にしているのは、「この写真にはこれが写っています」という説明的なものよりも、全体の空気感や余白なんです。だったら、その感覚を音楽に反映させたいと思って。

主役じゃないものを主役にする——ノイズだったり、変則チューニングだったり、あるいは何も音が鳴っていない時間だったり。そういう要素を前面に出すことで、「写真家がやってるバンド」という筋が通るんじゃないかと思ったんです。そこから「じゃあ、どういう音楽にしよう?」と考えていく内に、自然と今の形になっていきました。

Takuya:僕の場合は、やっていること自体は近いようで、実は全然違うのかもしれないなとも思っています。今は今年公開予定のホラー映画をつくっていて。でも、振り返って、なんで今この4人で一緒にやっているんだろうって考えたとき、最初に(中野が)このコンセプトをプレゼンしてくれたことがすごく大きかった。そのときに“主役じゃないものを主役にする”という思想を打ち出していて。好きな音楽も、思考の方向もバラバラだけど、そのコアの部分にはすごく共鳴できたんです。ホラー映画も、フォーマット自体はあるけど、王道とは違うアプローチで新しい物語をつくろうとした部分があって。そういう意味では、“主役からズレたところ”に目を向ける感覚は、本能的に近いのかもしれないなと思っています。

——「Modern Jazz War」というバンド名は、どうやって決めたんですか。

Michi:もともとは、完全に僕のギャグでした(笑)。SNS上でいろんな人々がたち、「こんないい服買ったぜ」とか「こんないい車に乗ってるぜ」みたいな、いわゆる“Flex(フレックス)”合戦をしているじゃないですか。それを見ていたときに、「これ、ジャズっぽいな」って思った瞬間があったんです。

ちょっと脱線するんですけど、1969年に「赤頭巾ちゃん気をつけて」で芥川賞を取った庄司薫さんという作家がいて、僕、大学院時代にずっと彼を研究していたんですよ。彼のエッセイの中に「脅かしっこ合戦」という言葉が出てくるんです。それは、日比谷高校出身で東大を目指すようなエリートたちが、ひねくれ者同士で集まって、「俺はこんな思想家を知ってるぞ」「じゃあ俺はこっちを知ってるぞ」って、知識の殴り合いみたいなことを延々やっていた、という話で。それを読んだときに、「これ、今インターネットでみんながやってることと同じじゃん」って思ったんです。「こんないい人生送ってるぞ」「こんなイケてるもの持ってるぞ」って、承認欲求のためにやっていること自体は、当時の知識合戦と構造は同じ。でも、現代の方がどこか滑稽に見えて、そこが面白いなと思って。

それが、即興でやり合うジャズとすごく似ている気がして。だから冗談半分で、「これ、モダン・ジャズだよね」って言いながら、いろんな人のSNSを見てたんです。で、自分が写真家という立場から音楽をやるときに、「ちゃんとバンドシーンに対して、俺も一発かましたいな」と思って。じゃあ、俺もモダン・ジャズをやるか、って(笑)。それでふざけて「Modern Jazz War」って名前をつけたら、意外と気に入り始めて、そのまま定着しちゃいました。

——実際にModern Jazz Warとしてバンドを始めるにあたって、サウンドに関して具体的なイメージや4人の間でのコンセンサスみたいなものはあったんですか。

Michi:ありましたね。もともとRyogaとTakuyaはポップ・パンク系のバンドをやっていたので、出している音が全然違っていて。例えばドラムだったら、このバンドでは「もう少しビートを抑えよう」とか、「スネアの存在感を減らそう」とか。

Rio:マレットを使ったりね。

Michi:あと、スネアのスナッピーを外したり。いわゆる“抜けのいい音”には、あえてしない方向で調整していきました。

——いろいろ試しているうちに、今のポスト・パンクやノー・ウェイブ的なサウンドに近づいていった、と。

Michi:そうですね。ソニック・ユースは昔から好きでしたけど、あれって「やろう」と思って簡単にできる音楽じゃないじゃないですか。最初は、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインみたいなことをやろうとしてたよね。でも考えていくうちに、「このメロディーはいらないんじゃないか」とか、「歌は、全体で聴いたときにもっと少ない方がいいんじゃないか」とか。さっき話していた“思想的な部分”がどんどん音に反映されていって、形が変わっていった感じです。だから、初めてのライブのときは今とは全然違ってました。

Rio:僕は別で「Bbugs」というバンドもやっているんですけど、そっちでは最後はポップな形に落とし込もう、という意識があるんです。でもこのバンドでは、いい意味で割り切れている。だから、より自由にプレイできている感覚がありますね。特にギターは。

Michi:曲のつくり方もそうだよね。最初は普通に曲を書いて、そこから2人で音階をずらしていったりして。

Rio:僕が「このフレーズどう?」って出すと、「それ音合ってるから、半音ずらして」って言われたりして(笑)。逆に、ズラさないといけない。

——最初にMichiさん主導で曲の骨格をつくって、そこから4人で膨らませていく感じ?

Michi:いや、今はもう全然そうでもないよね。最初は、僕が“デモの種”みたいなものをつくって、それをみんなに渡して展開していく、というやり方でした。でも最近は、みんなで2〜3時間くらい、長めにセッションをして、それを全部録音しておく。家に帰ってから、良さそうな部分だけを切り出して、「この辺、曲にしてみない?」って提案する。そこからデモを作って、またスタジオに持っていってセッションする。だいぶ“バンドっぽい”つくり方になってきましたね。

Ryoga:録音してても同じものにはならないんですよね。それを再現しようとしても別のものになる。だから結局は何度もセッションで鳴らす、というやり方がいちばんしっくりきています。

Michi:特にギターの2人(Michi、Rio)は、フレットをきっちり押さえているというより、「この辺を押さえてる」みたいな感じで音を出していることが多くて。実音がほとんど鳴っていないこともある。

Rio:もう、ギターをギターだと思ってないからね。

Michi:タブ譜には絶対できない(笑)。ブリッジの裏を押さえたり、とにかく音が鳴れば何でもいい、っていう感覚です。

EP「Holes in Modernity」と“行き過ぎた正義”

——去年リリースされたEP「Holes in Modernity」について教えてください。制作にあたってどんなイメージやコンセプトがあったのでしょうか。

Michi:「Holes in Modernity」は、構造的な暴力とか、同調圧力、正しさの消費みたいなことをテーマにしています。ちょうどその頃、Modern Jazz Warを始めて、その思想みたいなものを自分なりに整理していた時期だったんです。その中で、「今、自分がいちばん違和感を覚えているものって何だろう?」と考えたときに、“行き過ぎた正義”みたいなものが、いろんな場所にあるなと思って。

——“行き過ぎた正義”?

Michi:安心で快適な社会を目指してきたはずの現代で、むしろどこか疲弊してるような感覚がずっとあって。調和しすぎたもの、行きすぎた多様性、ポリコレ疲れや被害者ビジネス、言葉にしづらいけど今の社会にうっすら漂ってる不穏さというか、「正しさを追求した結果がこれで本当にいいの?」っていう違和感みたいなものをずっと感じていて。「Holes in Modernity」ってタイトルには、そういう“現代に空いた目に見えない穴”みたいな意味を込めました。EPの中に「Bleeding for Nothing」という曲があるんですけど、このフレーズ自体は、ソニック・ユースの「Small Flowers Crack Concrete」という曲の「Plastic saxophones bleat, bleed for nothing, nada」という一節の言葉なんです。意味や使い方は全然違うんですけど。

——どう違うんですか。

Michi:例えば、SNSでの誹謗中傷って、フィジカルなダメージがあるわけじゃない。でも、確実に人は傷つくじゃないですか。それって、すごく小さな世界の出来事なのに、それが自分の世界の全てみたいに感じてしまう。でも、電車に乗れば人は溢れているし、世界は回っているし、別の場所では戦争が起きていて、政治も動いている。そう考えると、自分の小さな世界と、大きな世界って、実は直結していない部分も多い。そのズレの中で、僕らは「何もないもののために血を流している」ような状態なんじゃないか、と思ったんです。そのときに、サーストンの言っていた 「bleed for nothing」という言葉がすごく腑に落ちてきて。「なんで俺たちは、何もないのに出血してるんだろう?」って。

現代社会は、本来いい方向に進んでいるはずだった。でも、その過程でどうしても“穴”みたいなものができて、その穴から血が流れている。自分の中で、そういう感覚が一つ整理できたんです。

Ryoga:Michiが言ってることに全員すごく共感していたと思います。ただ、批判するために音楽をやっているわけじゃなくて、いろんな構造や考え方があって、それに共感した人たちが集まってやった結果、ああいう作品になった、というのは大事なポイントな気がします。そこが逸脱しすぎると嘘っぽくなる。レコーディング手法とかもそうですけど、音楽に限らず何かをつくるときは「これ、インチキじゃないよね?」って確認する感覚は、みんな常に共有していると思います。

——作品のメッセージ的な部分と音づくりのアプローチが結びついている。

Michi:それともう一つ思ったのは、僕らってアメリカン・スタンダードな価値観の中で生きているじゃないですか。だから、ロシアや北朝鮮がやっていることを見て「それは間違っている」と感じたり、最近のベネズエラへの侵攻を見て、日本に入ってくる情報はアメリカのリベラル寄りの視点が多いから、「トランプは何をやっているんだ」「国際法を犯している」と思うのも、ある意味では自然な流れだと思うんです。でも、その考え方自体が、どういう構造や情報環境の中で形成されているのかを自覚した上でそう思えているのかな、とも考える。ロシア側から見れば「アメリカのやっていることのほうがおかしい」という論理があっても不思議じゃない。僕らは生まれながらに、ある一つの構造の中に組み込まれて生きている。その外側に完全に出ることはできない。でも、「外側から構造を見る視点」を持つことはできると思うんです。

そう考えたときに、このEPの音楽はどうあるべきか。だったら、グリッドに縛られない音楽にしよう、と。Aメロ、Bメロ、サビ、決められたコード進行や音階——そういう「ここにはこれがはまるべき」というルールを、無理に守らなくてもいいんじゃないかって。

Ryoga:そのままやっちゃおうという感覚だよね。セッションの中で自然に生まれた揺れや流れがあるなら、それを正す必要はなくて。むしろ、正すことがこのバンドの思想とは食い違うというか。

Michi:うん。「構造の外側から、構造を見る」という感覚を、みんなが共有していた。それが、このEPの一番根っこにあるものかもしれないですね。

——いま話してくれた作品のバックグラウンドやバンドの考えについて、実際にリアクションはありましたか。

Michi:韓国の同世代の写真家が中心になって活動しているフェミニスト・パンクバンド、セイラー・ハネムーンのメンバーが、僕らの持つ政治的・社会批評的な視点に強く共感してくれて、僕らのリリースパーティーの際に韓国から日本まで足を運んでくれたことがとても印象に残っています。日韓のDIYシーンについても多くの話をしましたし、どちらの国もバンドの数自体が多くはなく、音楽だけで生活していくことが難しいという共通の状況がある。彼女たちはアジアを拠点にしながら欧米のフェスにも数多く出演していて、その立ち位置がすごく参考になりました。同時にそうした状況そのものが、現在のインディー・ロックの停滞や元気のなさを象徴しているようにも感じていて、何かを変えたいという思いも自然と生まれました。

それと、アイルランドのジャスト・マスタードがインターネットを通じて僕らを聴いてくれて、この前の来日の際に連絡をくれました。アイルランドとUKの政治的な関係、アイルランド人としてのアイデンティティーの在り方、DIYで音楽を続けること、そしてインターネットをどう捉えているか。そうした話題について多くの共通点があり、同世代だからこそ率直に意見を交わせる、良い仲間に出会えたと感じています。

また、昨年サポートアクトを務めたスイスのプッツ・メリーも、政治や現代社会への批評性を強く持ったバンドで、ライブを重ねる中でお互いの表現を見合いながら自然と親しくなりました。彼らも僕らのスタンスに共感してくれたようで、そのつながりから彼らのブッカーが、今年から僕らの海外ブッキングも担当してくれることになりました。共感や対話が、少しずつ現実的な循環につながっていくことを、素直にうれしく思っています。

——ちなみに、今回のEPはサウンドのリファレンスとして、ソニック・ユースの「Bad Moon Rising」を挙げられていましたよね。

Michi:「Bad Moon Rising」のすごくいいところって、あれ、ある意味ではパンクのアルバムだと思うんですけど、1枚通して聴くと、アンビエントを聴き終えたあとのような感覚が残るところだと思うんです。それって、ずっとノイズで曲と曲がシームレスにつながっているからなんじゃないかな、って。

僕らのライブって、もともとチューニングを頻繁に変える曲が多くて。曲間で、ギターのチューニング音だけが延々と鳴り続ける、あの時間がすごく嫌だったんですよ。シーンとした会場で、ただチューニングしているだけ、みたいな。自分が客としてそういうライブを観ていると、「この時間、何を見せられてるんだろう?」って思ってしまって。それがどうしても耐えられなかったんです。だから、曲と曲を全部ノイズでつなげようと思った。ロングディレイを踏みっぱなしにして、チューニングしているあいだも音が鳴り続けるようにして、その間ドラムにはアンビエントっぽいことをやってもらう。そういうことをやっていたら、「あ、これって『Bad Moon Rising』に近いな」って思うようになって。

それで、ワンテイクで録るなら、ライブでやっているその“曲間の感覚”も含めて再現しよう、という方向になりました。それで、リファレンスとして「Bad Moon Rising」を挙げたんです。他にも、ブライアン・イーノやティム・ヘッカーなど、アンビエント寄りのものもみんなに聴いてもらって。最終的に、「こういう雰囲気のバンドになりたい」というイメージを共有した上で、1枚全部が繋がったEPにしよう、という結論になりました。

——その他に、制作上のムードボードに挙がっていた作品はありましたか。

Michi:それぞれみんな挙げていたんですけど、僕個人としてはノイ!(NEU!)ですね。あと……何だったっけ。

Rio:ヴェルヴェット・アンダーグラウンド。

Michi:あと、アイス・エイジ。僕の中では、ソニック・ユースとアイス・エイジが2大巨頭で、その一段下にキング・クルールがいる、みたいなイメージがあって。その下地として、ブライアン・イーノが横たわっている、という構造で考えてました。

ケイティ・ラウによるマスタリング

——マスタリングは、ジャパニーズ・ブレックファストやブロンドシェルの作品で知られるエンジニア、ケイティ・ラウ(Katie Lau)が手がけています。これはどういう経緯だったんでしょうか。

Michi:一昨年に(LAのシンガーソングライターの)ブロンドシェルが来日したとき、彼女のレーベル「Partisan Records」から突然メールが来て。「うちの所属アーティストが日本に行くから、会ってサポートしてほしい」という内容でした。ライブにはツアーマネージャーが付くけど、プレス日とかを一緒に回るパーソナルマネージャーがいないから、それをお願いしたい、と。あと、「写真もやってるみたいだから、オフショットを携帯でいいから撮ってほしい」って書いてあって。いや、プロのカメラマンなんだけどな、とは思いつつ(笑)、面白そうだったので引き受けました。

そのとき一緒に動いていたツアーマネージャーがケイティで、そこで知り合って、すごく仲良くなったんです。彼女は普段、ジャパニーズ・ブレックファストのエンジニアをやっていて、「次にミシェルが来日したら、絶対また来るから会おうよ」って話して。それ以来、ずっと連絡を取り合うようになりました。

ケイティ自身もペインテッド・ゼロスというバンドをやっていて、それがめちゃくちゃかっこよくて。ミックスも自分でやっていると聞いて、「僕もバンド始めたから、いつかお願いしたいな」って話はしていたんですけど、そのときは具体的な話にはならなくて。で、僕らがレコーディングしているタイミングで、ちょうどジャパニーズ・ブレックファストが来日して、再会したんです。その時点でミックス自体はもう発注していたんですけど、デモを聴かせたら「めちゃくちゃいいじゃん」って言ってくれて。「ミックスやりたいくらいだよ」って言われたんですが、さすがにそれはもう頼めなかったので、「じゃあ、マスタリングだけでもお願いできない?」って聞いたら、「全然やるよ」って。

Rio:あのマスタリング、ほぼミックスみたいだったよね。

Michi:そう。「こういう質感にしたくて」って言って、ラフに近い状態の音源を渡しました。「Bad Moon Rising」とか、ライフガードの「Ripped and Torn」のステレオ感を参考に挙げて。「マスタリングでこの方向に寄せることは全然できるよ」って言われて、それならお願いしよう、と。

Ryoga:文化や生活が違うと「音の聴こえ方」も違うんじゃないか、って話もしてたよね。あとは写真の仕上げに近いって話だったり。

Michi:そうそう。プリントを作る感覚に近い。ケイティとは、最初に会ったときから、Modern Jazz Warの思想的な話とか、さっき話していた構造の話をずっとしていて、すごく共感してくれてた。彼女自身、アジア系で、マイノリティーとして、アメリカで育っていて、複数の文化や言語の中で生きてきた人なんですよね。僕自身も、子どもの頃にアメリカに住んでいた経験があって、日本語が第一言語だけど英語も話せる。そうすると、音の聴こえ方も、世界の見え方も、やっぱり一つの言語だけで生きてきた人とは違うな、って実感がある。だから、文化的にも感覚的にも、多角的に物事を見られる人と一緒に、最終工程をやりたい、という気持ちがありました。エンジニアとしての技術以上に、そこがすごく自然だった。だからケイティにお願いした、という感じですね。

——ちなみに、次の作品に向けてはもう動き出しているんですか。

Michi:今ちょうど、みんなでデモをつくりながら「ああでもない、こうでもない」とやっているところです。コンセプトのプレゼン自体は、ひとまず終わっていて。前作の「Holes in Modernity」では、比較的大きな社会的テーマを扱ったんですが、次はそれをもっと個人のレベルに落とし込んでいきたいと思っています。

仮タイトルは「Sanitized Dreams(消毒された夢)」。夢や妄想、欲望って、本来はすごく自由なものじゃないですか。でも最近は、「あいつムカつくな」と思っても、「いや、あの人はかわいそうだから」って自分を抑えたり、「そう思っちゃいけない」「こうしちゃいけない」といった同調圧力が、個人の精神の深いところにまで及んでいる気がしていて。そういう“消毒された社会”や“消毒された欲望”みたいなものをテーマにしたい、という話をメンバーにはしました。

——今月の25日、28日には、イベントの出演も控えています。

Ryoga:音源は単に記録されたものだと思っているんですけど、ライブはそれ以上に、その場の行為というか、もっと流動的なものだと思っていて。だから、なるべく固定されないように、毎回ちゃんと違うことをやろうとしています。セットリストも含めて。

PHOTOS:TAKUROH TOYAMA

Sound Trek Vol.3 - Summit Calling -

◾️Sound Trek Vol.3 - Summit Calling -

日程:2026年2月25日

会場:新代田 FEVER

時間:開場/開演 18:30

出演:

DeadBy Inches

Pablo Haiku

Modern Jazz War

Suzu Toyama(duo)

料金:(予約)3000円+1D、(当日)3500円+1D

22歳以下(予約・当日共通) 1500円+1D ※入場時、年齢確認できる書類を持参必須

https://eplus.jp/sf/detail/4464510001-P0030001

「Starcleaner」

◾️Retronym presents 「Starcleaner」

日程:2026年2月28日

会場:下北沢Retronym

時間:開場18:00、開演18:30

出演:

Sid Stratton(US)

Modern Jazz War

Giallo

Water Maze

料金:(前売り)2800円+1D、(当日):3300円+1D

https://shimokitaretro.jp/ticket-reservation