「日本の宝」と繊維・アパレル産業に身を置く人の多くが一目置くテキスタイル職人がいる。尾州産地でファンシーツイードを織るカナーレの足立聖代表だ。足立さんはテキスタイルを企画設計し、尾州産地に残るションヘル織機を持つ工場に外注して得意なツイードを織り、誰もが知るラグジュアリーからデザイナーズまで多くの有力ブランドにその生地を提供してきた。しかし2020年、コロナ禍で需要が減り取引先でションヘル織機を持つ最後の工場が廃業を決めた。「ションヘル織機を自社で持たないと足立さんのものづくりが途絶えてしまう」。小塚毛織の小塚康弘社長が足立さんの技術継続のために立ち上がった。

ションヘル織機は100年以上前にドイツで開発され、日本ではドイツの織機を原型に平岩鉄工所や大隈鉄工所が製作し明治大正期から1960年代頃まで主力で使われていた旧式の織機だ。繊維への負荷が少なく立体的に織り上げることができ、手織りのような柔らかい風合いに仕上がる。そのションヘル織機の特徴を最大限に生かして他にはない生地をデザインするのが足立さんだ。

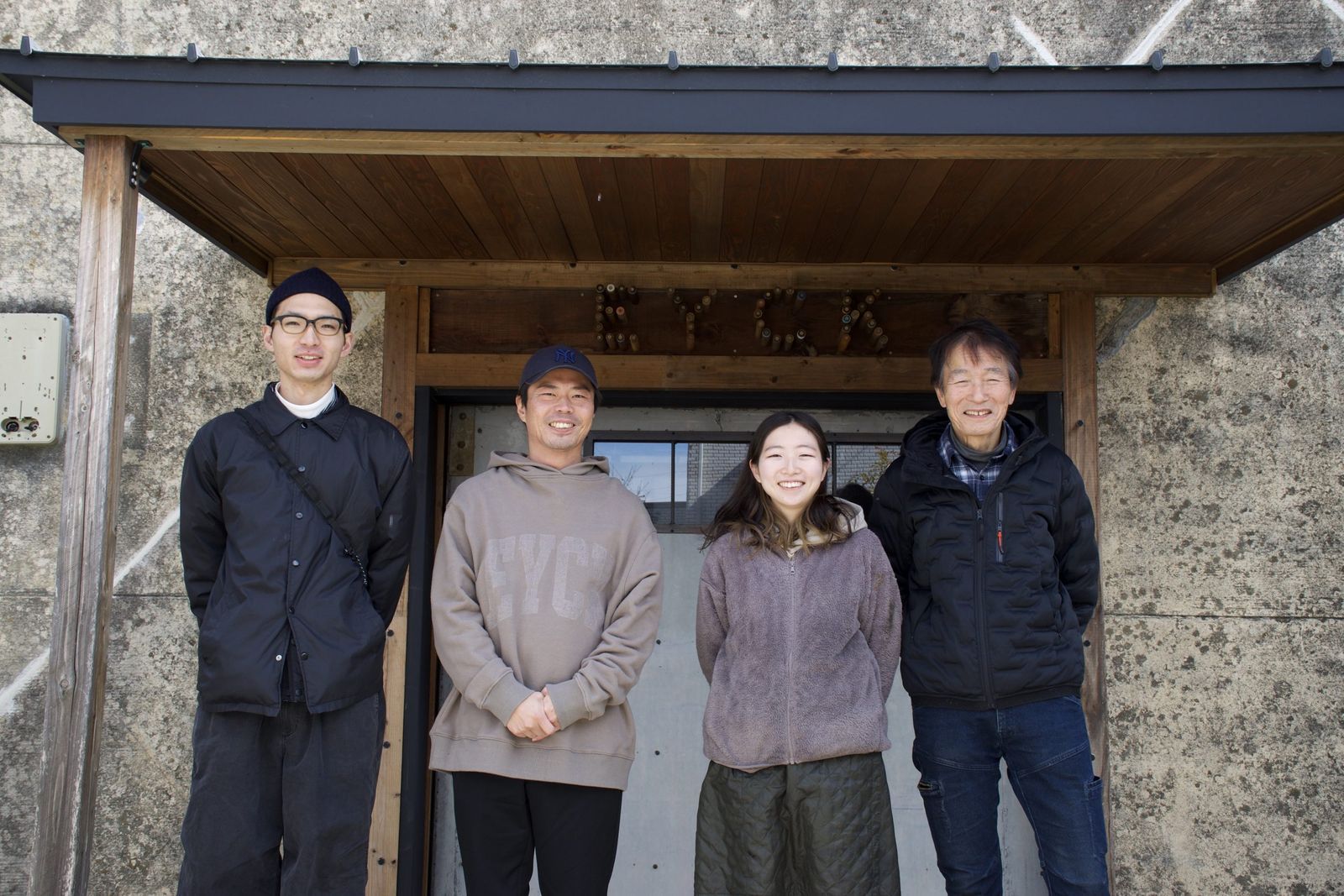

小塚毛織がションヘル織機を導入して自社工場を整備して4年余り。「予期せず人が集まり、需要が高まっている」と小塚社長は嬉しそうに話す。足立さんとの協業による売上高は工場開設前の10%程度から20%を占めるまでになった。「将来的には50%を目指したい」。ションヘル織機は超低速運転でゆっくりと丁寧に織り上げることができるが、織る量には限りがある。「足立さんはゼロからイチをつくることができる。焼き直しではない足立さんのものづくりを理解してもらえる売り先を広げていきたい」。足立さんが生み出すテキスタイルの価値を高めて販路を広げようと大手商社やセレクトショップが名乗りを上げはじめ、その輪が広がっている。

技術・人・環境を整えるまで

小塚毛織は2009年からカナーレと協働をはじめ、11年に業務提携して本格的にファンシーツイードの企画販売を開始した。小塚社長は「紳士服向けの生地の企画生産を得意としていたがレディス向けの企画ができていなかった。また海外の生産を理解すればするほど国内でしかできないことに取り組みたいと考えるようになった。足立さんと提携することでレディス向けの企画を強化したいと考えた」と当時を振り返る。

小塚毛織は工場を持たず、テキスタイルを企画して中国や台湾の協力工場で生産したものを販売していた。足立さんが企画したテキスタイルもションヘル織機を持つ尾州の工場に外注して織っていた。「ションヘル織機を扱える職人が移り変わりながらもなんとか織ってきたが、最後のションヘル織機を持つ協力工場が20年に廃業を決めた」。

コロナ禍の2020年、1976年まで稼働していた自社工場を改修してションヘル織機を5台、整経機など付帯設備を導入した。売上高6億6200万円(2020年3月期)の小塚毛織にとっては安くはない設備投資であり、織機を動かす社員の雇用も必要になる。「長期計画を立てていたらできなかった。足立さんのものづくりを継続させたいーーその一心で奮起した」。

機械があってもものづくりはできない。「技術(足立さん)と人(機械を動かす人)、そして作る環境を整える必要があった」。SNSで発信された足立さんのモノ作りに引き付けられたのが横井春奈さんだ。横井さんは「ぱっと見の魅力が強く印象に残った。他と違うのが明らかに見てわかる。これは布なのか?と思うほどだった」と振り返る。横井さんは、神奈川の美術大学で工芸を専攻し、「立体的なテクスチャーに興味を持ちテキスタイルを学んだ」。横井さんは卒業間近の1月末に小塚毛織に連絡をした。

「当時新卒で2人を採用した直後で簡単に雇用することができず断った」と小塚社長。「しかし、5月に横井さんから尾州産地で働くために引っ越してきたとメールが届いた。社員としての受け入れは難しかったが、放ってはおけない。パートタイムで採用することにした。仕事への真摯な姿勢を感じて22年1月に社員として受け入れた」。同年8月にはションヘル織機を扱う老舗機屋と北陸の繊維メーカーで経験を積んだ水野太介さんも、小塚社長と足立さんの考えに賛同し入社した。水野さんは、尾崎雄飛「サンカッケー」デザイナー(2024年に織物工場「岩安毛織」を買収し事業承継に取り組む)とのテキスタイルプロジェクトにも携わり二足の草鞋で織機を扱う。「以前なら有望な若手を自社で独占するのが当たり前だった。今は小さな工場が社員を抱えるのが難しいこともあり、有望な若手を数社で支えるような緩やかなネットワークが生まれている」(山田幸士・岐阜県毛織工業協同組合専務理事)。

さらにかつてションヘル織機の機屋をしていた82歳の大島さんと、ともに働いていた夫を亡くしたことを機にションヘル織機から離れていた83歳の坪内さんがパートタイムで加わり、4人体制になった。大島さんは足立さんが会社員の時から戦友のような関係だった人で、坪内さんは通りかかった小塚毛織でションヘル織機の音に引き寄せられるように立ち寄ったときに横井さんが声をかけたという。

ションヘル織機など古い機械を治すことができる織機修理業者も尾州には1~2件に減っているため、水野さんや横井さんは業者が調整する様子を覚えて自社でメンテナンスができるように取り組んでいる。

当初はシャトルが飛ぶなどトラブル続きだったというが、23年頃からようやく生産が安定してきて量産できるようになった。足立さんは「水野くんはすでに全部自分でやれていて天性のものがある。横井さんはコツコツ取り組めることが才能。本当に好きなことが伝わってくる」と嬉しそうに話してくれた。

「シンプルな設計なのに他とは違う」足立さんの仕事の凄み

凝ったテキスタイルは自由な発想と緻密な設計から生まれる。足立さんは「デザイナーのイメージをかたちにしていくときが一番面白い」という。「設計図は算数の世界。イメージを数字に置き換えて図面にしている」。その際に過去に実現したサンプルから発展させることも少なくなく、小塚毛織社屋にあるアーカイブルームにはこれまで手掛けた大量のテキスタイルが保管されている。足立さんの才能は長年の蓄積とそれを織る技術者に支えられている。

足立さんの凄みを横井さんは「織りの組織自体は意外にもシンプルな点。シンプルな設計なのに他と違うのが一番難しい。組織を複雑にすれば織る人が間違えることも増えることも配慮しているのだろう。長年の経験あってこそ生まれる設計」と話す。さらに「足立さんの仕事の本質は人間関係を構築することだと気づいた。日々やっているのはコミュニケーションで、お客さんの希望を企画に起こして糸屋や染屋と丁寧にやり取りを重ねている。何十年もかけて築いた信頼関係があり、現場と機械を知り尽くしているからこそ挑戦的な生地が生まれている」と分析する。

水野さんは「足立さんは誰よりもチャレンジャー。『これ無理じゃないか』と思うことにも果敢に挑戦する。僕にはない部分で勉強させてもらっている。例えば今取り組んでいるのはスリット加工したフィルムを経糸にも横糸にも織り込んでいるが、フィルムの品質に変更がありこれまでのようにいかずに苦戦している。それがようやく今朝から織れるようになった」と静かな口調で語る。工場でその織機を見るとビームに小さな錘がついていて、足立さんは錘を指差して「これこれ」と嬉しそうに教えてくれた。

小塚社長も「閑散期向けには横糸を飛ばして手作業切る複雑な生地を企画するなど、繁忙期と閑散期、状況に応じてテキスタイルを企画してくれる」と語るなど、足立さんには、一緒に働く人を大切にして相手先の仕事の環境や状況に応じて仕事を進める姿勢が垣間見られるエピソードが多い。

足立さんの技術を受け継ぐ若手たち

横井さんは足立さんの行動ルーティンを真似することを意識しているという。「例えば糸屋を巡り用事がなくても機屋を訪ねるというルーティンは、なぜそれをするのかわからなくても真似を続けていると、足立さんが意図していることが見えてくる。機屋にこまめに顔を出すのは高齢化で少し間が空くと辞めちゃう方も出てくるから。真似する中で自分が得意なことや苦手なことを知り、苦手なことは足立さんとは違う方法を見つけて、自分で一から織れるようになりたい」と話す。記録を残すことも大事だと考え、些細なことまでメモを取り、インスタグラム(@hataya_no_teshigoto)でも発信している。「足立さんのようにどんな無茶ぶりも断らず応えられるテキスタイルデザイナーになりたい。そして、使い先が分からないくらい斬新な生地を作りたい」。